…

Author:admin

イギリスの祝日(Bank Holiday)一覧【2025年版】過ごし方と旅行のコツ

…

イギリスの働き方改革とは?ワークライフバランスの本質を徹底解説|制度・文化・日本との違い

…

イギリスの会社では有休をすべて使うのは当たり前|有給休暇制度・文化・日本との違いを徹底解説

…

おうちで作る英国スイーツレシピ集|スコーン・トライフル・ヴィクトリアケーキなど人気お菓子の作り方【保存版】

…

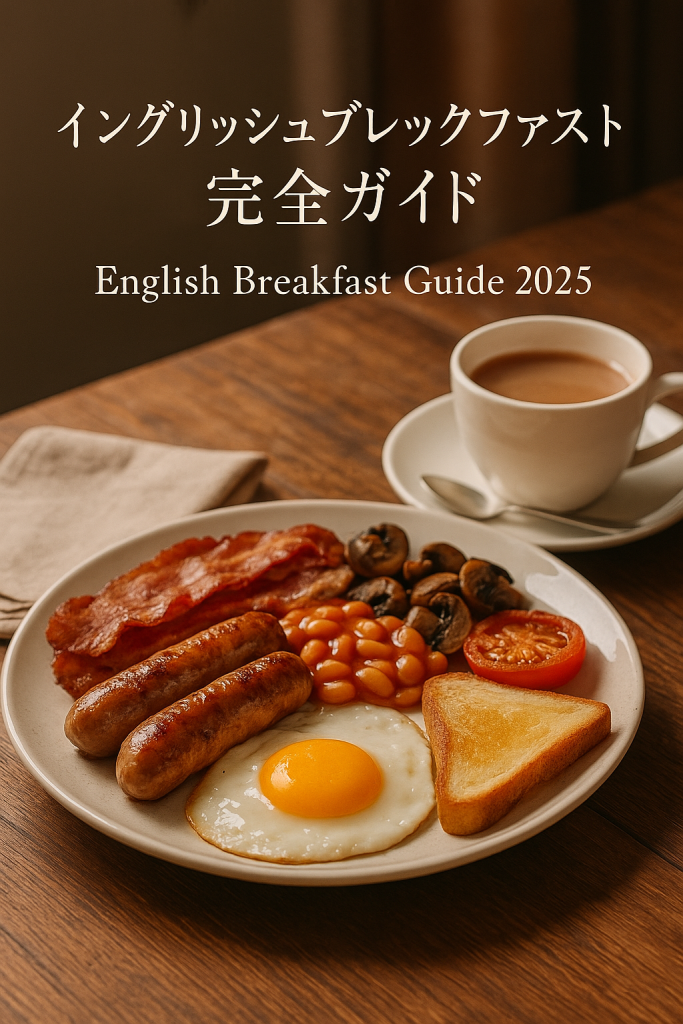

イングリッシュブレックファスト完全ガイド|定番メニュー・おすすめ店・簡単レシピ付き【英国朝食】

…

ロンドンで行きたいアフタヌーンティー人気店10選|高級ホテルからカジュアルまで【保存版】

…

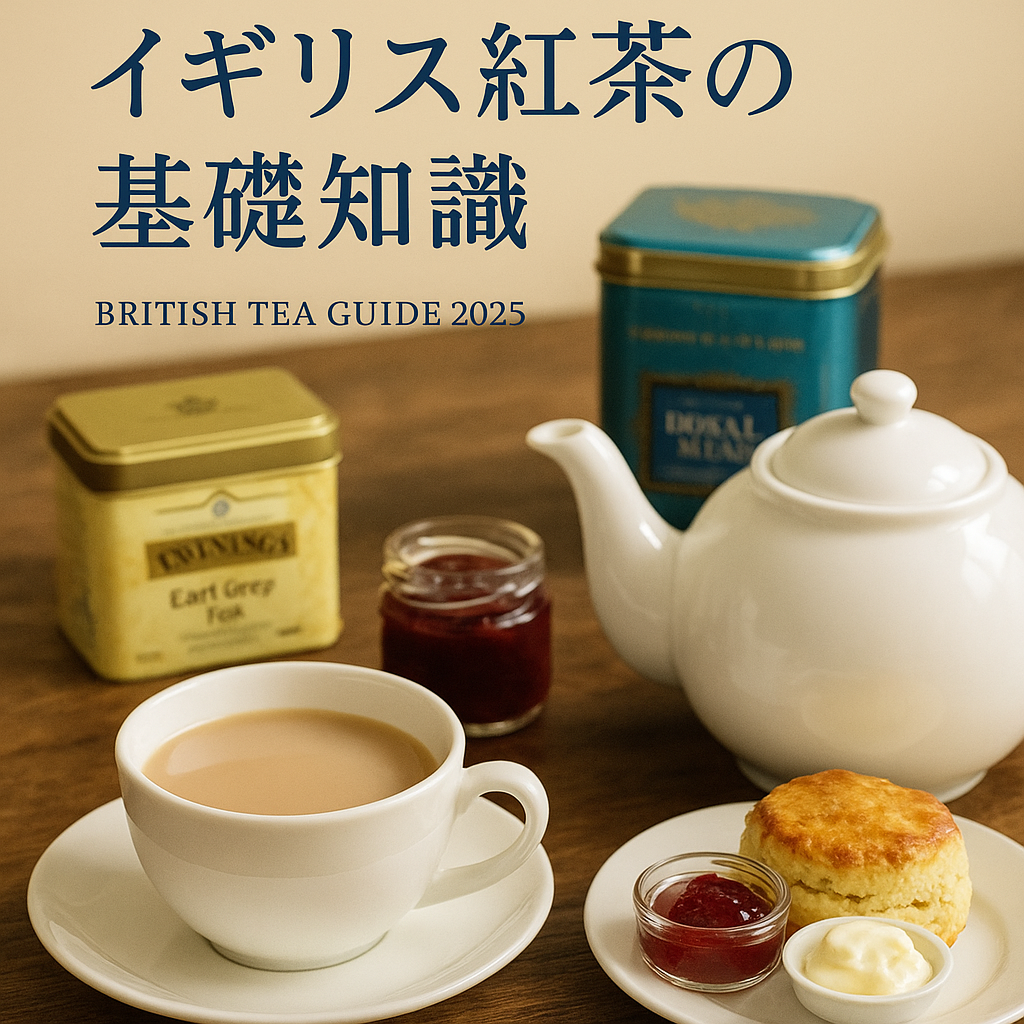

イギリス紅茶の基礎知識|本場のミルクティーの入れ方とおすすめブランド【完全ガイド】

…

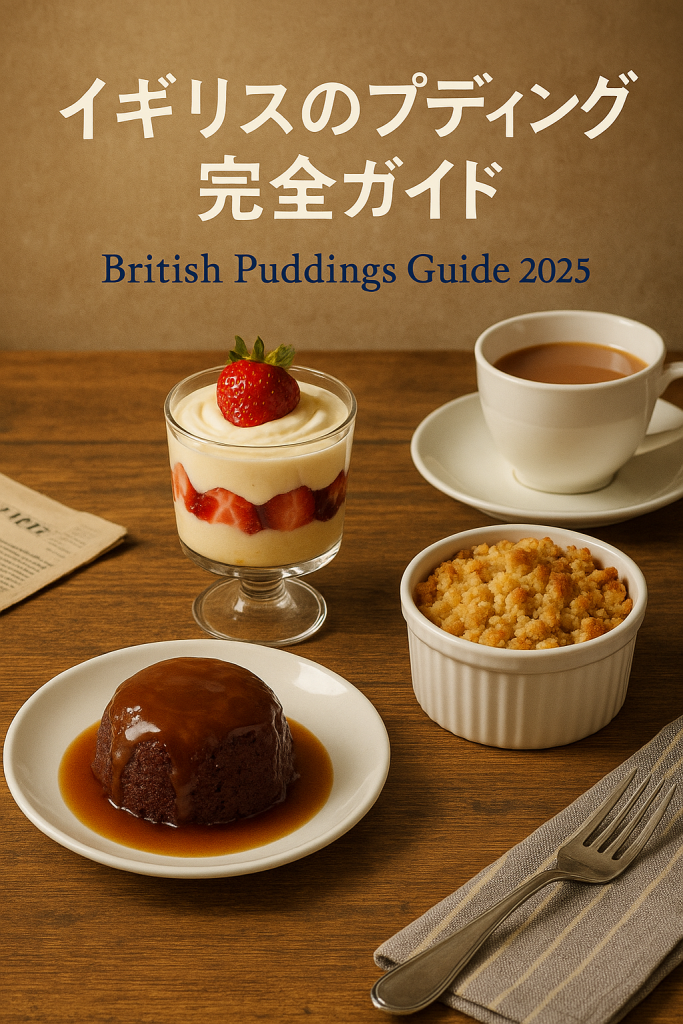

イギリスのプディング完全ガイド|定番スイーツ10選・現地のおすすめ・簡単レシピ付き

…

なぜイギリスの若者はアニメに惹かれるのか?文化的背景と心理を探る【2025年最新版】

…