…

Author:admin

イギリスで人気のエアフライヤー(Air Fryer)おすすめ機種とレシピ特集【2025年最新版】

…

消えつつある英国の伝統的商店街(ハイストリート)―その現状と変化を徹底解説

…

ロンドン・ヒースロー空港に着いたらまずやるべきこと7選【2025年版】

…

英国(UK)のペット保険事情:選び方・注意点・今後の市場拡大を徹底解説

…

英国でiPhone 17が“不人気”?価格・市場・買い替えサイクルから読み解く【2025年版】

…

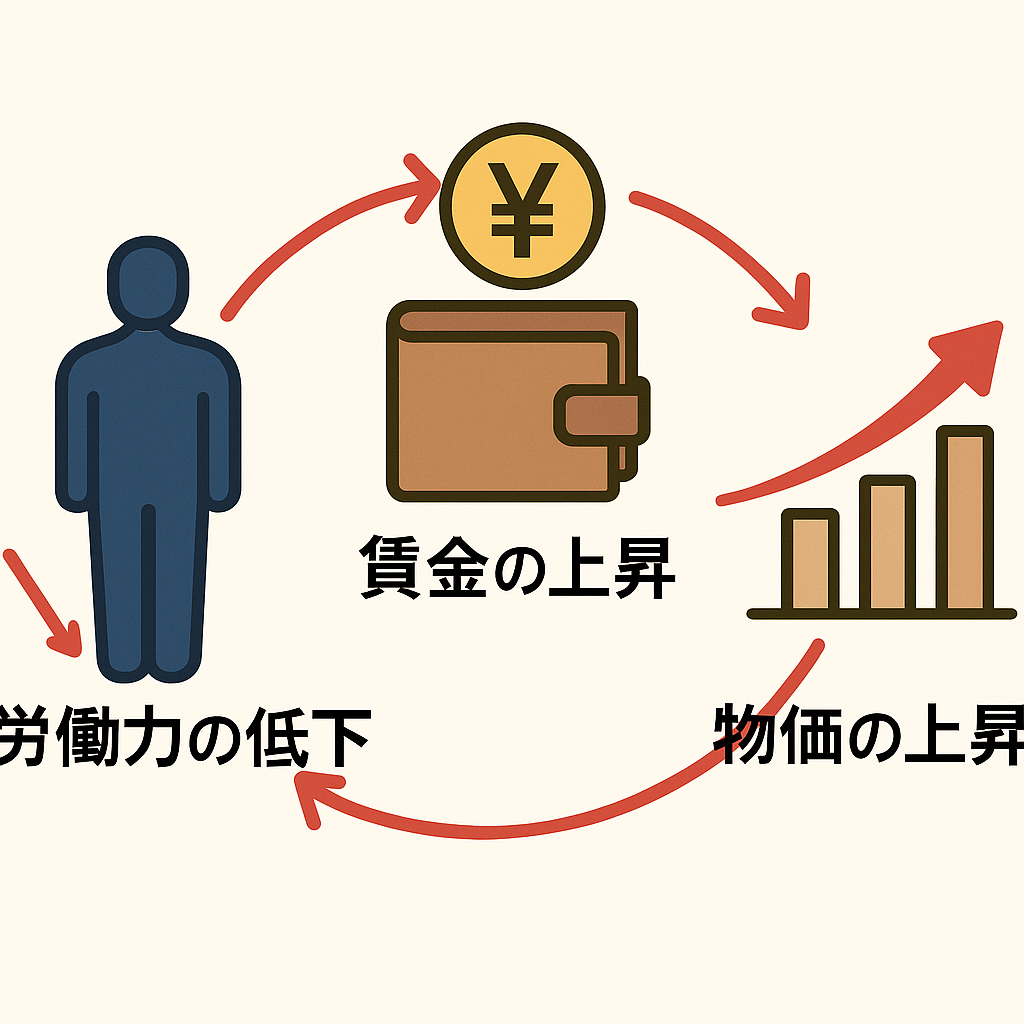

労働力の低下と賃金上昇の差を埋める物価上昇とは?構造的インフレの正体を徹底解説【2025年版】

…

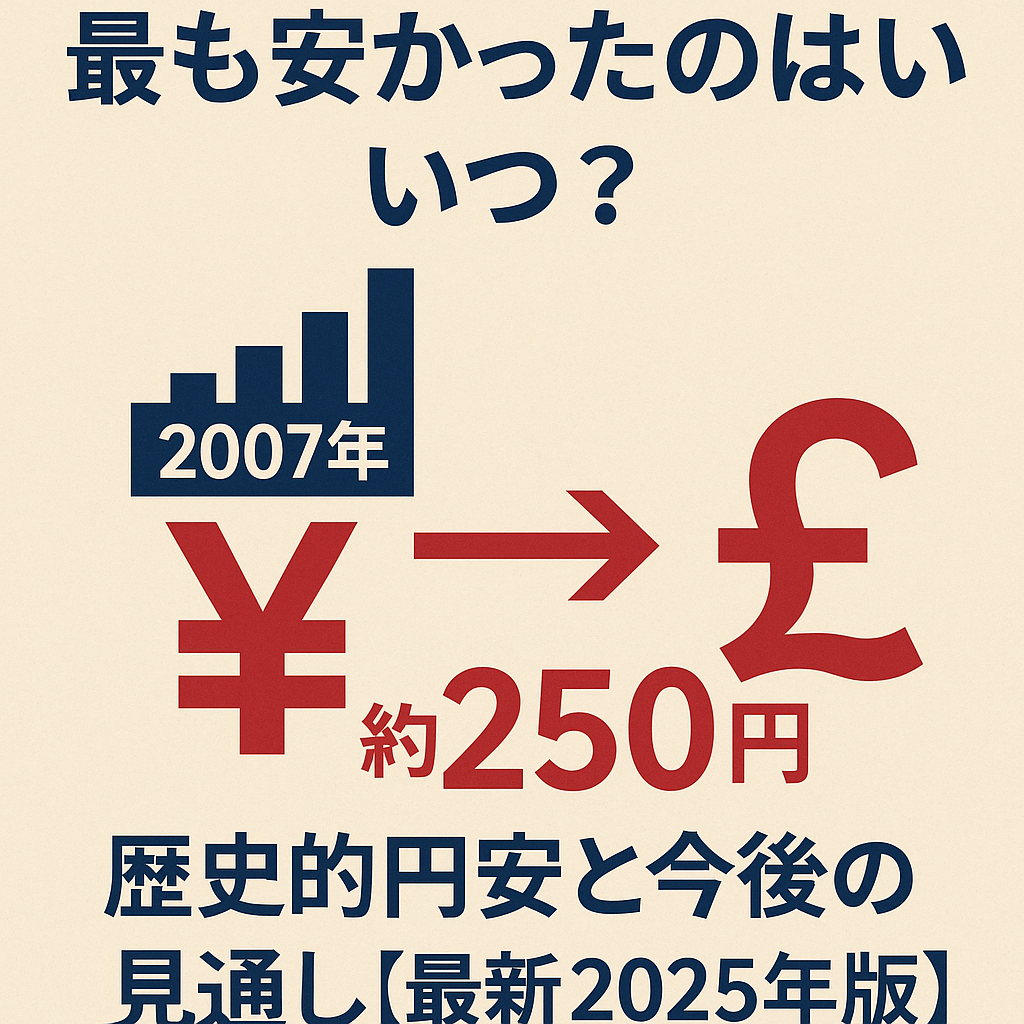

日本円がポンドに対して最も安かったのはいつ?2007年の歴史的円安と今後の見通し【最新2025年版】

…

イギリス人が別れ際に玄関で話し込むのはなぜ?英国の社交文化とマナーを解説

…

イギリスのネットワークビジネス(MLM)は合法?規制・成功法を徹底解説

…