…

娯楽

イギリス中年の夜は静かに燃える――“キャバクラ不在の国”で、人はどう癒されるのか?

…

ギャンブル天国・イギリスへようこそ〜365日、スポーツに賭ける自由と興奮〜

…

「高いのはわかってる。でも行く」――2025年夏、イギリス人が“あえてピークシーズン”を選ぶ理由

…

テニス観戦チケットは高い?——サッカーの国・イギリスに根付くテニス文化とその価値

…

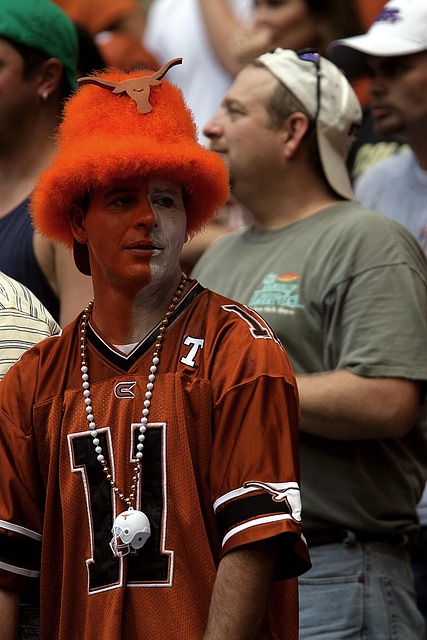

イギリスのサッカーファンを悩ます観戦コスト:チケット・グッズ・配信サービスの実態

…

イギリスで行きたい!有名おもちゃ屋さんの場所と行き方完全ガイド

…

イギリスにおけるおもちゃ屋さんの存在

…

【徹底解説】イギリスのテレビ視聴の変化:ストリーミング時代の到来とBBCの未来

…

野球に似ているが全然違う?世界を魅了するクリケットの起源、魅力、そしてイギリスでの観戦ガイド

…