序章:問いの背景と興味深さ

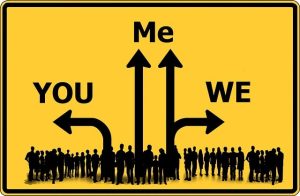

「仕事と家庭、どちらを取りますか?」

この問いは、多くの人にとって人生の選択を突きつけられるような質問である。特に現代の多忙な社会において、ワークライフバランスのあり方は各国・各文化においてさまざまに語られている。

しかし、近年ある調査結果が注目を集めた。イギリス人にこの問いを投げかけたところ、「仕事」「家庭」のどちらでもなく、「自分(Myself)」と答える割合が他国と比べて非常に高かったのである。この傾向は特に都市部の若年層、ミレニアル世代やZ世代で顕著だが、年齢層を問わず一定の傾向として見られている。

これは一体なぜなのか? 本稿では、イギリスにおける「自分優先」という価値観が形成された背景を、文化、社会制度、教育、歴史、そして心理学的視点から多角的に分析し、イギリス社会の独自性とその未来について考察していく。

第1章:個人主義の土壌

イギリス社会を語る上で欠かせないキーワードが「個人主義(Individualism)」である。

イギリスは、他のヨーロッパ諸国と比較しても特に個人主義的な価値観が強い国とされる。ホフステードの文化次元理論によれば、イギリスは個人主義スコアが非常に高く、集団や家族よりも個人の選択や自由を重視する傾向が強い。この傾向は、アメリカやカナダ、オーストラリアといった「アングロサクソン系」の国々にも共通するものだが、その中でもイギリスは「古典的個人主義国家」と言えるだろう。

歴史的背景

この価値観は中世の封建制度の崩壊とともに始まり、宗教改革や市民革命(清教徒革命・名誉革命)を経て強化された。特に17世紀以降の啓蒙思想においては、自由意思、理性、自己決定が尊重され、国家や教会よりも「自分」が道徳や人生の判断基準として重視されるようになった。

これにより、「自分の人生は自分で選ぶ」「誰にも縛られずに生きる」ことが理想とされる文化が根付いた。

第2章:教育における「自分らしさ」の育成

イギリスの教育制度では、幼少期から「個性」や「自分の意見」を大切にする姿勢が育まれる。たとえば、英国のナショナル・カリキュラムには「批判的思考」や「創造性」が重視される傾向があり、教師は生徒に「自分で考えること」「自分の考えを言葉にすること」を促す。

その結果、「正解を出すこと」よりも「自分の考えを持つこと」に価値を見出す人間が育つ。これは日本や東アジアの「集団内調和」や「空気を読む」教育文化とは対照的である。

このような教育環境の中で育ったイギリス人は、「仕事か家庭か」と問われたとき、まず「自分にとってどちらが大事か」を判断基準にする。そしてその結果として、「自分」と答える選択が生まれるのである。

第3章:福祉国家の構造と個人の自

イギリスは「福祉国家(Welfare State)」として知られており、国民健康保険制度(NHS)をはじめとする社会保障制度が非常に整っている。これは、「誰もが最低限の生活を保障される」という理念に基づいている。

この制度は、経済的に個人が独立しやすい土壌を作っている。たとえば、女性が結婚や出産によってキャリアを犠牲にする必要性が薄く、シングルペアレントや独身者でも生活が成立しやすい社会が存在する。

そのため、家庭や仕事のどちらかに縛られることなく、「自分のやりたいこと」「自分らしい生活」を選択することが可能になる。つまり、「自分を優先できる社会的余裕」が整っているのである。

第4章:職場文化と「仕事=自己実現」の捉え方

イギリスの職場文化は「プロフェッショナリズム」が重視される反面、「仕事がすべてではない」という意識も根強い。

近年のトレンドとしては、Work-Life Balance(仕事と生活の調和)が非常に重要視されており、在宅勤務制度やフレックスタイム制度も一般化してきている。企業も、社員の「幸福度(Well-being)」を重視する方向へと舵を切っており、「無理に働くこと」が美徳とはされていない。

さらにミレニアル世代やZ世代にとっては、「仕事=人生の目的」ではなく、「仕事=自分の生き方の一部」として捉える意識が強い。だからこそ、仕事か家庭かという二者択一の問いに対して、「いや、自分を大切にすることが先」と答える人が増えているのだ。

第5章:メンタルヘルスと「自分ファースト」

イギリスではここ数年、メンタルヘルスへの関心が高まり、自己ケア(Self-care)が大きなテーマとなっている。

有名人や政治家、スポーツ選手が自らのメンタルヘルスについて語ることも多くなり、「弱さを隠さない」「自分の限界を認める」ことが称賛されるようになってきた。こうした流れの中で、「自分を犠牲にしてまで働く」「家族のために自分を捨てる」といった生き方はむしろ時代遅れとされる傾向がある。

その代わりに推奨されるのが、「自分の心と体を大切にする生き方」であり、それが「自己優先」の価値観をさらに強化している。

第6章:恋愛・結婚観の変化と家庭の位置づけ

イギリスでは近年、結婚率が低下し、同棲や事実婚、または独身を選ぶ人が増加している。特にロンドンなど都市部では「家庭=人生の中心」という考え方は過去のものになりつつある。

それに代わって登場しているのが、「自分のライフスタイルに合った人間関係を築く」という考え方だ。これは必ずしも「家庭を持たない」ことを意味するわけではないが、「家庭のために自分を犠牲にする」ことへの抵抗感が高まっている証拠とも言える。

第7章:SNSとパーソナルブランディング

デジタル時代の影響も無視できない。

イギリス人の若年層を中心に、SNSで「自分らしさ」を発信することが日常になっている。InstagramやTikTok、LinkedInなどを通じて、自分の生き方・考え方・趣味・キャリアなどを「ブランド」として表現する風潮が広がっており、ここでも「家庭」や「仕事」よりも「自分」が優先される。

パーソナルブランディングにおいて大切なのは「自分は何者か」「自分は何を大切にしているか」を明確にすること。それゆえに、「家庭や会社の一部として生きる」ことが価値を持ちづらくなっている。

終章:これからの「自分」のあり方

イギリス人が「仕事か家庭か」と問われたとき、「自分」と答える傾向が高いのは、単なる自己中心的な選択ではなく、個人を尊重する文化と社会構造、そして自己肯定感に裏打ちされたものである。

もちろん、こうした価値観には功罪もある。「自分を大切にする」あまり、他者との関係性が希薄になる可能性もあり、孤独や疎外感といった問題も指摘されている。

しかし、これからの時代において「自分を優先する」という考え方は、むしろサステナブルな生き方として再評価されるかもしれない。自己犠牲ではなく、自己実現の延長線上にある「家庭」や「仕事」のあり方こそが、イギリス人にとっての新しい「選択のかたち」なのだ。

Comments