エルトン・ジョンの警鐘と、AI時代における創造の権利

2023年、音楽界のレジェンドであるエルトン・ジョンが、「AI(人工知能)はアーティストの創造性と魂を脅かす存在だ」と語った。その発言は一部で物議を醸したが、同時に世界中の多くのアーティストや業界関係者の共感を呼んだ。急速に進化する生成AI技術は、音楽・映像・文学などあらゆる創作領域で“代替手段”として台頭してきているが、その陰でアーティストの権利、創作の意義、そして人間性そのものが見過ごされかけているのではないか。

AIによる創作が人間のアートを「模倣」するだけでなく、「オリジナル作品」として流通するようになるとき、アーティストは何を失い、社会は何を得るのか。本稿では、エルトン・ジョンの発言を糸口に、英国を中心とするアーティストたちの反応と懸念を掘り下げ、創作の未来とその所有権について考察する。

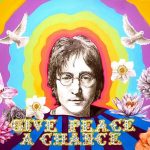

エルトン・ジョンの警鐘:創作は「魂の叫び」である

2023年6月、グラストンベリー・フェスティバルでの最後のライブを終えたエルトン・ジョンは、あるインタビューでこう語った。

「AIが作る音楽に“魂”はあるのか? それは創作ではない。機械的な模倣だ。音楽とは人間の経験と感情の結晶だ。そこには苦しみも歓喜もある。それをアルゴリズムで置き換えるなんて、文化の自殺だ。」

この言葉は、単なる懐古主義ではない。彼自身、キャリアの中でシンセサイザーやデジタル音源などの技術革新を積極的に取り入れてきたアーティストである。そんな彼がAIに対して「文化の死」を語るのは、技術の問題というより、倫理と美意識の問題であることを示唆している。

模倣から創造へ:AIはどこまで「オリジナル」か

AIは現在、数百万の既存楽曲を学習し、そのスタイルを模倣する形で新しい「曲」を生成できる。音声合成技術を使えば、故人であるアーティストの「新曲」が生成され、まるで本人が歌っているかのように聴こえる作品がつくられる。例えば、YouTubeでは「AIビートルズ」や「AIエイミー・ワインハウス」などの作品が多数アップロードされ、何百万回も再生されている。

問題はそれが「誰のものか」ということだ。学習された楽曲のスタイルやボーカルの特徴は、間違いなく特定アーティストの知的財産である。だが現在の多くの法制度では、こうした“スタイルの模倣”に対する明確な保護は存在しない。著作権は主に「具体的な表現」に関するものであり、「作風」や「声の質感」などのスタイル的要素まではカバーされない。

これが、エルトン・ジョンやレディオヘッドのトム・ヨーク、アデルといったアーティストたちがAIに対し不安を感じる大きな理由だ。

アーティストの連帯と法的対応:イギリスにおける動き

イギリスでは、2023年から2024年にかけて音楽業界団体やアーティストによるAI規制への声が高まっている。英国音楽著作権協会(PRS for Music)や音楽産業団体UK Musicは、政府に対しAIに関する著作権保護の拡充を訴える文書を提出。特に「ディープフェイク音声」の法的取り締まり、ならびにAIによる音楽生成の訓練に使用されるデータの出所の透明化を求めている。

2024年末には、イギリス議会のデジタル・文化・メディア・スポーツ委員会(DCMS)が「AIとクリエイティブ産業に関する白書」を発表。そこでは以下のような提言がなされている。

- AIに著作物を学習させる際の許諾制度の導入

- アーティストの声やスタイルに対する人格権的保護

- AI生成物の出所開示義務(プロンプトや訓練データの記録保持)

こうした動きは、日本やアメリカ、EU諸国でも並行して進んでいるが、イギリスでは特に「文化保護」の観点が強く打ち出されている点が特徴的である。

AI作品の“独創性”とは何か?

AIによって生成された音楽やアートに対し、「これはAIが生んだ新しい芸術だ」と称賛する声もある。確かに、時としてAIは人間が思いつかない構成や音の連なりを生み出すこともある。しかし、そうした作品の「独創性」は、アルゴリズムの外側にある膨大な人間の創作物に依存している。AIが何もない状態からインスピレーションを受けて創造するわけではない。すべては“誰かの作品”に根ざしている。

ここで問われるべきは、「創造性とは何か」「誰が創造者か」という根源的な問いである。音楽も小説も絵画も、それを生んだ人間の文脈や経験が作品に宿ってこそ意味がある。AIがアウトプットする「新しい音楽」が、どれほど巧妙に構成されていても、それが“誰かの人生”を映し出すものでなければ、果たして本物のアートと言えるのだろうか。

市場の構造変化:AIに取って代わられるアーティストたち

AIによる創作はすでに市場構造にも影響を及ぼし始めている。特に広告・映像業界では、AIが生成するBGMやボイスが急速に導入され、人間の作曲家やナレーターの仕事が減少している。

たとえば、企業のプロモーションビデオやYouTube広告で使われる音楽は、もはやフリー素材やテンプレート音源ではなく、AIが数秒で生成した“目的特化型”の音楽になりつつある。しかもそれは著作権の問題を回避しやすく、コストもかからない。こうした状況は、フリーランスのクリエイターや若手アーティストにとって致命的な競争圧力を生む。

これは「人件費削減」の名のもとにアーティストが排除される構図であり、文化の担い手を失わせるリスクを孕んでいる。機械が“便利”であるがゆえに、人間の営みが見捨てられる時代が、静かに到来している。

人間の創作を守るために:必要なのは倫理と制度の両輪

AIの進化を止めることはできない。むしろそれを前提に、私たちは「人間の創作とは何か」を改めて定義し直さなければならない。そのためには、法的保護と同時に倫理的なガイドラインの策定が不可欠である。

たとえば、

- AI生成物には明確なラベルを義務化する(「これはAIによって生成されたコンテンツです」)

- アーティストのスタイルや声の使用には事前許可を義務化する

- 教育現場や芸術鑑賞の場では、人間による創作の価値を明示的に伝える

こうした対応を通じて、消費者や次世代に「創作とは人間の営みである」という感覚を再教育する必要がある。便利さや効率だけでは測れない“文化の深度”を、私たちは忘れてはならない。

終わりに:魂を映す創作の未来へ

エルトン・ジョンの言葉を改めて思い出したい。「音楽とは魂の叫びだ」。その魂は、機械には持てない。人が人生の痛みと喜びを通じて絞り出した創作には、目に見えない光が宿る。それこそが文化であり、人間性の証だ。

AI時代において創作の意味が再定義される今こそ、アーティストたちの声に耳を傾け、人間の創造性と権利を守るための行動が求められている。その行動は、単なる技術規制ではなく、私たち自身が「何をアートと呼ぶのか」「何に感動するのか」を問い直す行為でもある。

創作とは誰のものか。魂はどこに宿るのか。それを決めるのは、私たち一人ひとりの選択なのだ。

Comments