…

Author:admin

ロンドン北部と南部の違い|地下鉄が少ない理由とコックニー訛に見る文化の分断

…

【2025年版】イギリスはEUに再加盟するしかないのか|経済停滞と国際的孤立を打破する現実的シナリオ

…

【2025年版】ロンドン不動産市場の最新予測|住宅価格・賃貸動向・金利・投資戦略を徹底解説

…

イギリスでも巻き起こるSNS論争|英国生活から考えるソーシャルネットワークの存在意義とテレビ離れ

…

イギリスで出会った危険な勘違い男の心理|自己愛と現実の歪みを精神分析で解説

…

イギリスで深まる子どものスマホ論争|SNSと自殺の関係・法改正の行方を徹底解説

…

マーガレット・サッチャーの思想と政策を徹底解説|右寄りと評された理由とは?

…

イギリスの酸性雨で髪が薄くなる?傘をささない英国人の都市伝説を科学的に検証

…

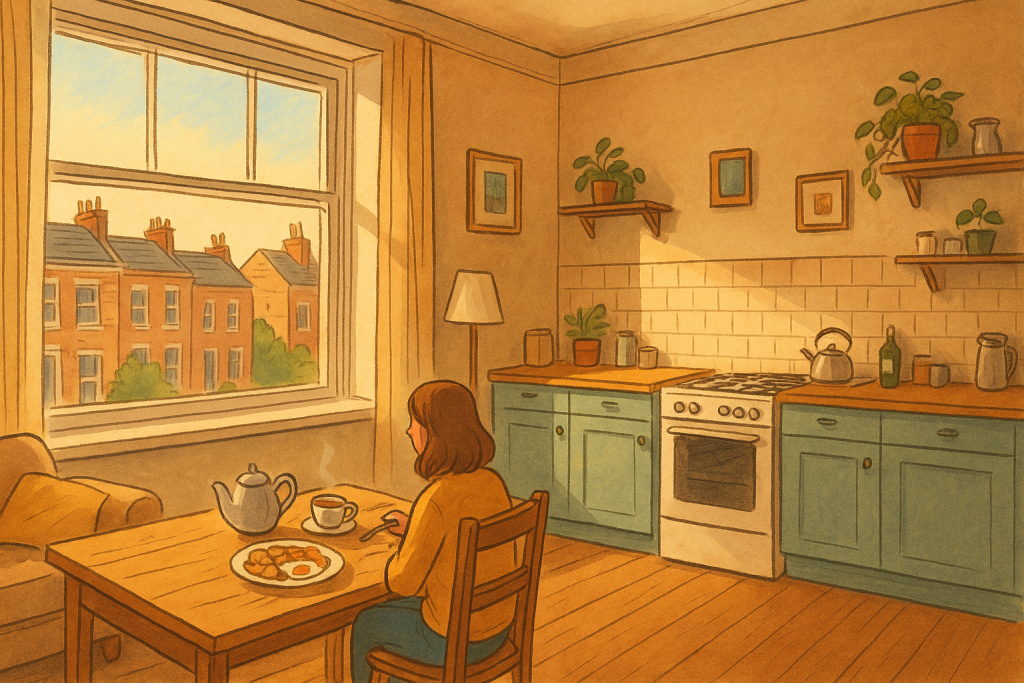

イギリス滞在はホテルよりAirbnbが安い!食費も節約できてまずいごはん問題を解決

…