…

Author:admin

Reform UK政権でシングルマザーは追放?ベネフィット受給者の行方と可能性

…

移民増加でイギリスのシングルマザー手当は減る?制度と現実を解説

…

イギリスで話題のADHDとは?原因・症状・支援制度をわかりやすく解説|UKの最新ADHD事情

…

イギリスで買えるタバコの種類と強さ|人気銘柄・値段・日本からの購入方法まとめ

…

ロンドンで住むならどこ?学区・治安・交通の便で選ぶおすすめエリア徹底ガイド

…

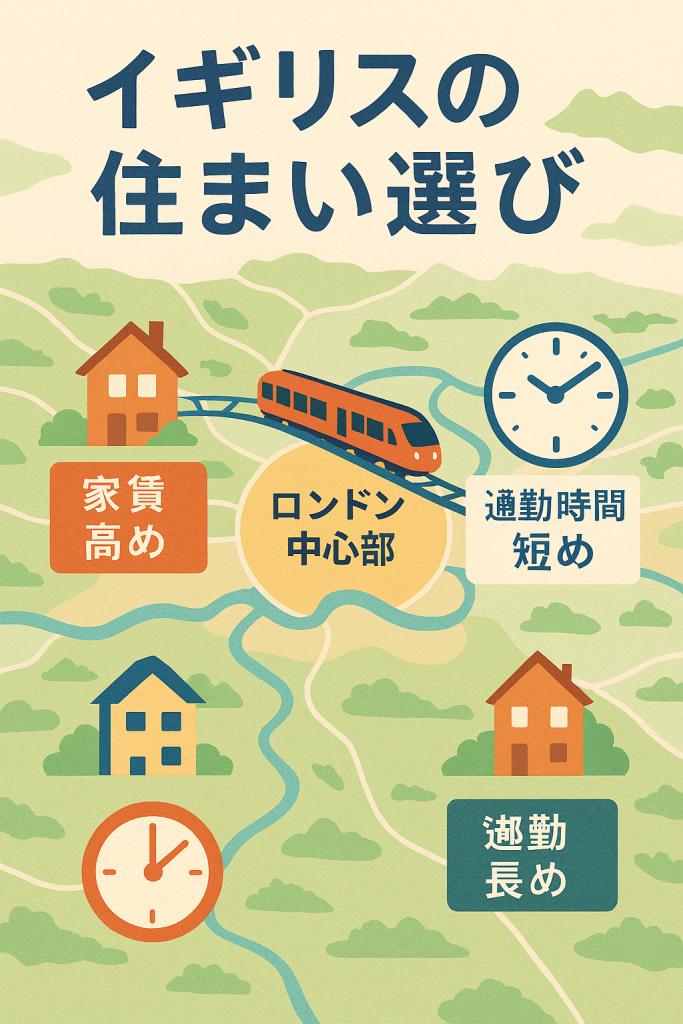

イギリスの住まい選び|郊外・通学圏の比較と家賃・通勤時間のバランスを徹底解説

…

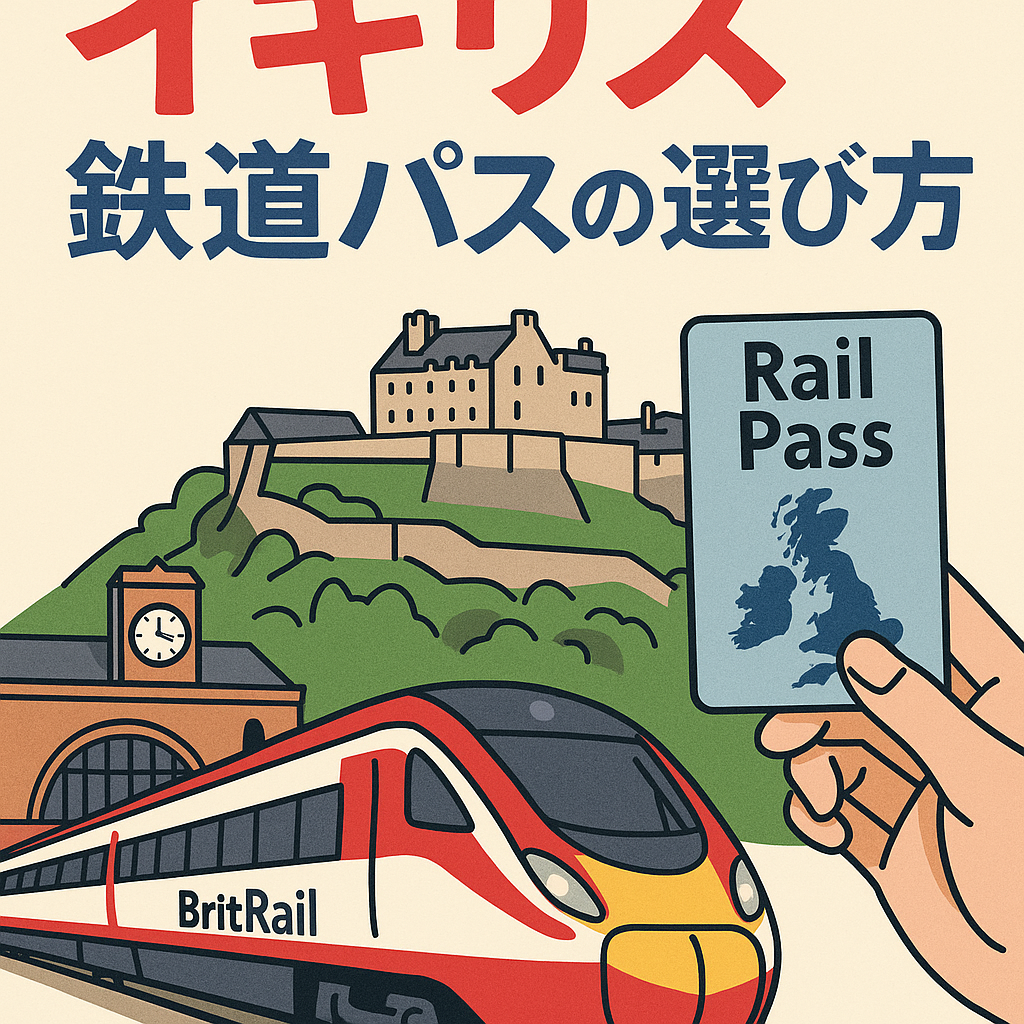

イギリス鉄道パスの選び方|BritRail Passの種類・使い方・お得な購入方法まとめ

…

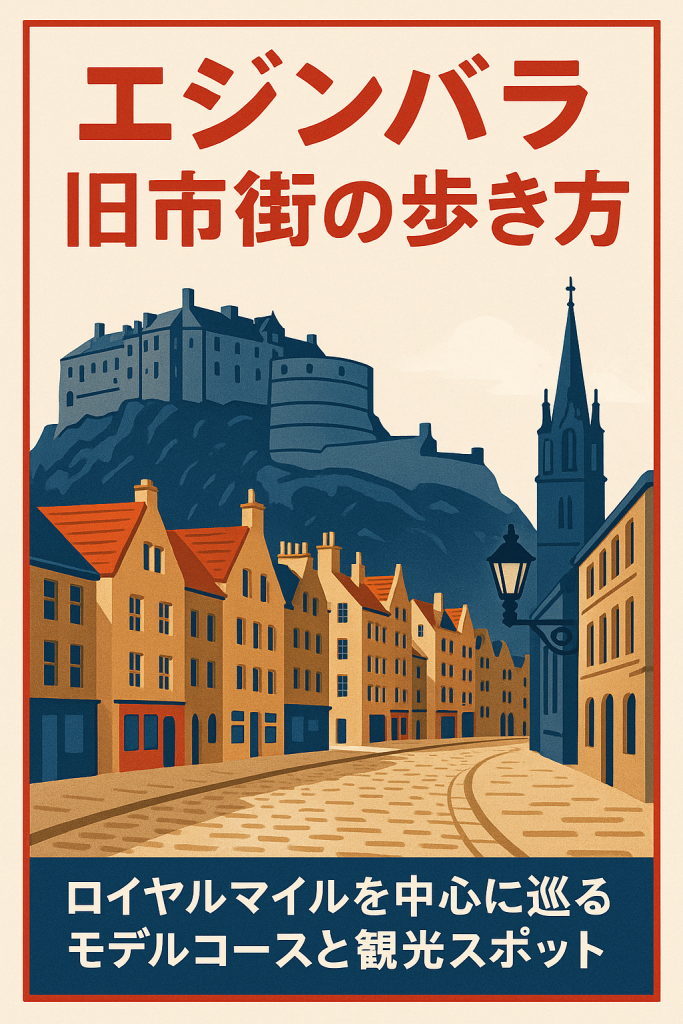

エジンバラ旧市街の歩き方|ロイヤルマイルを中心に巡るモデルコースとおすすめ観光スポット

…

ロンドン観光1日モデルコース|ビッグ・ベンからバッキンガム宮殿まで徒歩と地下鉄で巡る定番ルート

…