…

Author:admin

英国パブ文化の楽しみ方完全ガイド|初心者でも安心の注文方法・マナー・おすすめ体験

…

イギリスで極右デモの最中も小型ボート不法入国が加速―先週だけで1,899人【最新データ】

…

イギリス人男性が好きな女性のタイプ3選|恋愛観と文化背景から解説

…

ロンドンの最新生活費2025|家賃・食費・交通・光熱費の完全ガイド

…

イギリスの電子タバコ事情と規制の最新動向|Vape文化と健康リスクを解説

…

英国の喫煙史と規制の変遷|公共禁煙から電子タバコまで徹底解説

…

イギリスのアルコール年齢制限と飲酒ルール完全ガイド【旅行・留学前に必読】

…

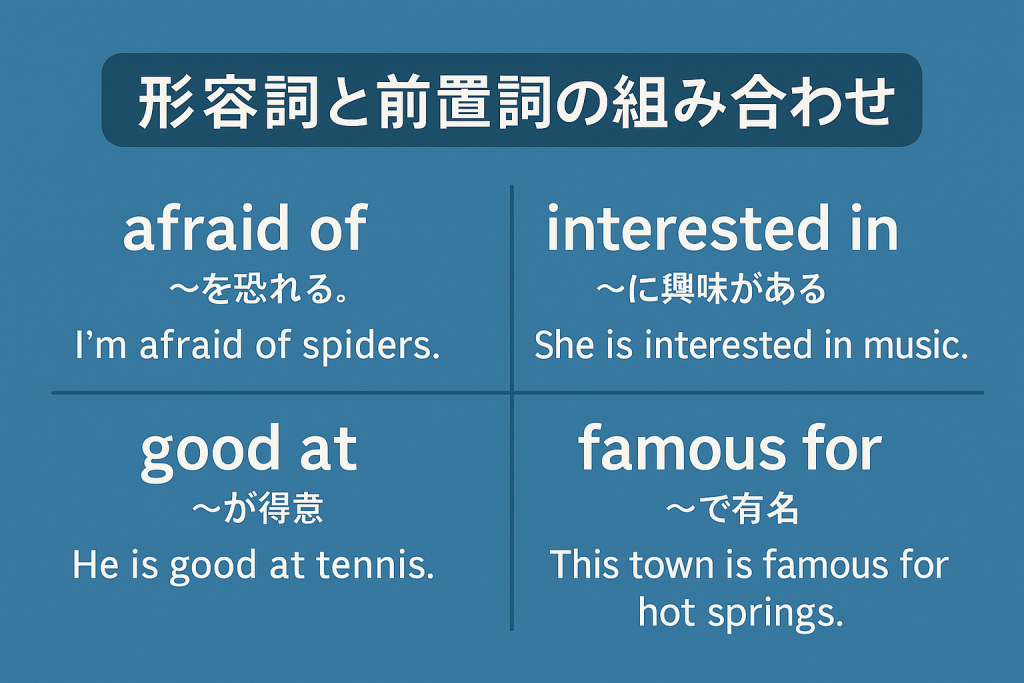

英語文法】形容詞と前置詞の組み合わせ一覧|afraid of, interested in, good at など例文付きで解説

…

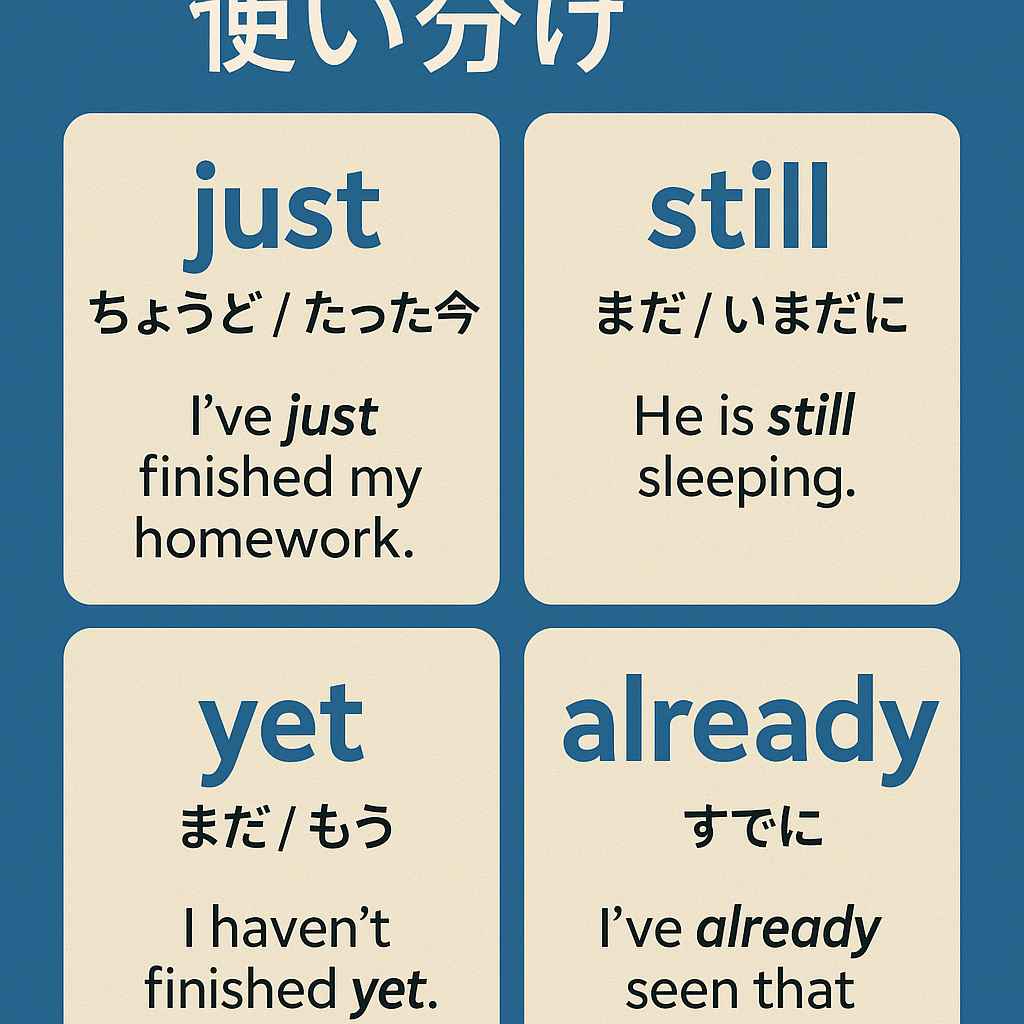

【英語文法】just / still / yet / already の違いと使い分け|「ちょうど」「まだ」「いまだに」「すでに」を例文で解説

…