…

Author:admin

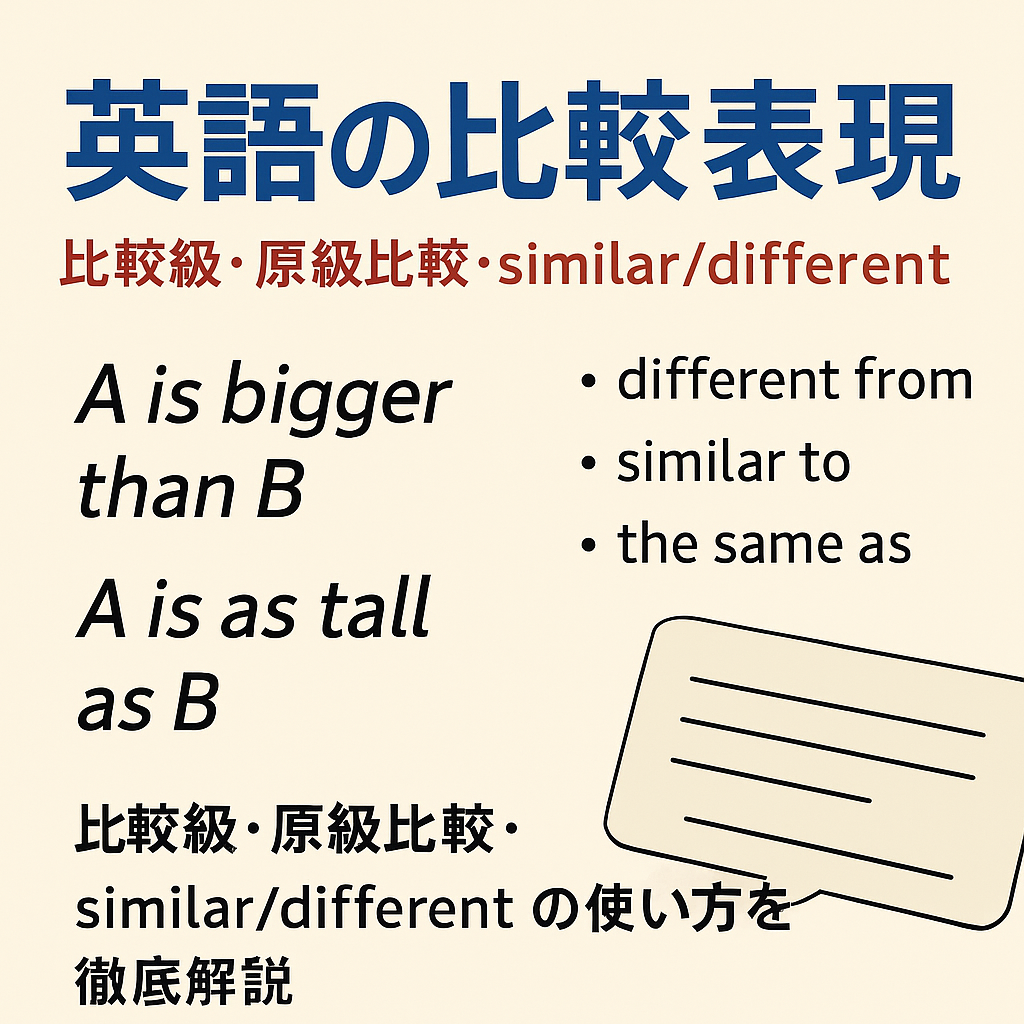

英語の比較表現|比較級・原級比較・similar/different の使い方を徹底解説

…

『アーリーマン ~ダグと仲間のキックオフ!~』― 石器時代とサッカーが融合した痛快コメディ

…

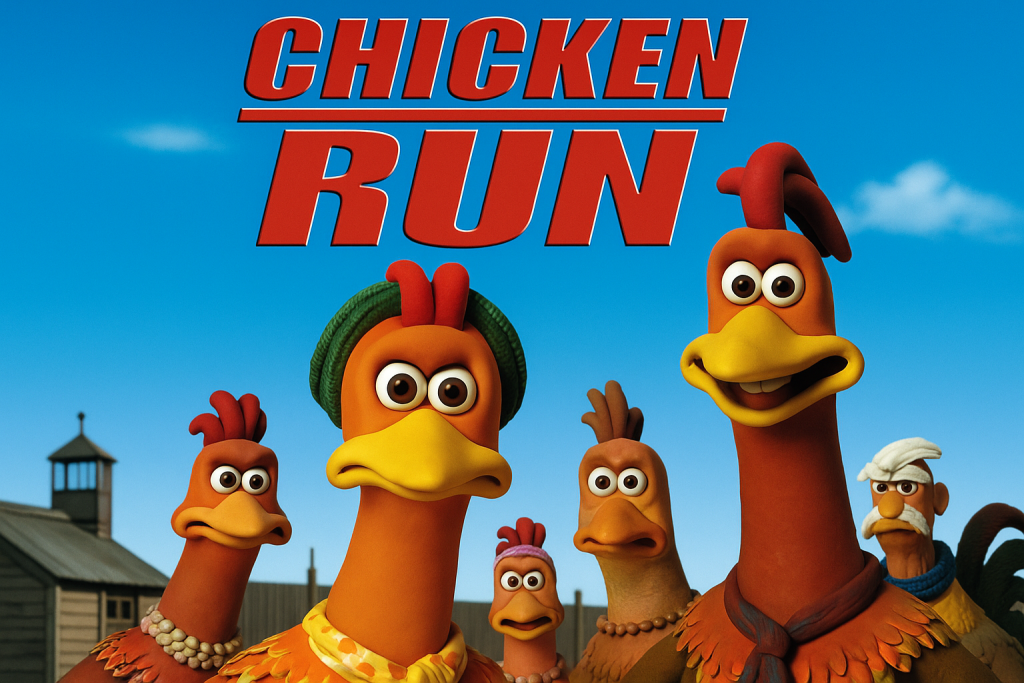

映画「Chicken Run」紹介記事

…

『マウス・タウン ロディとリタの大冒険』― ロンドン下水道で繰り広げられる痛快アドベンチャー

…

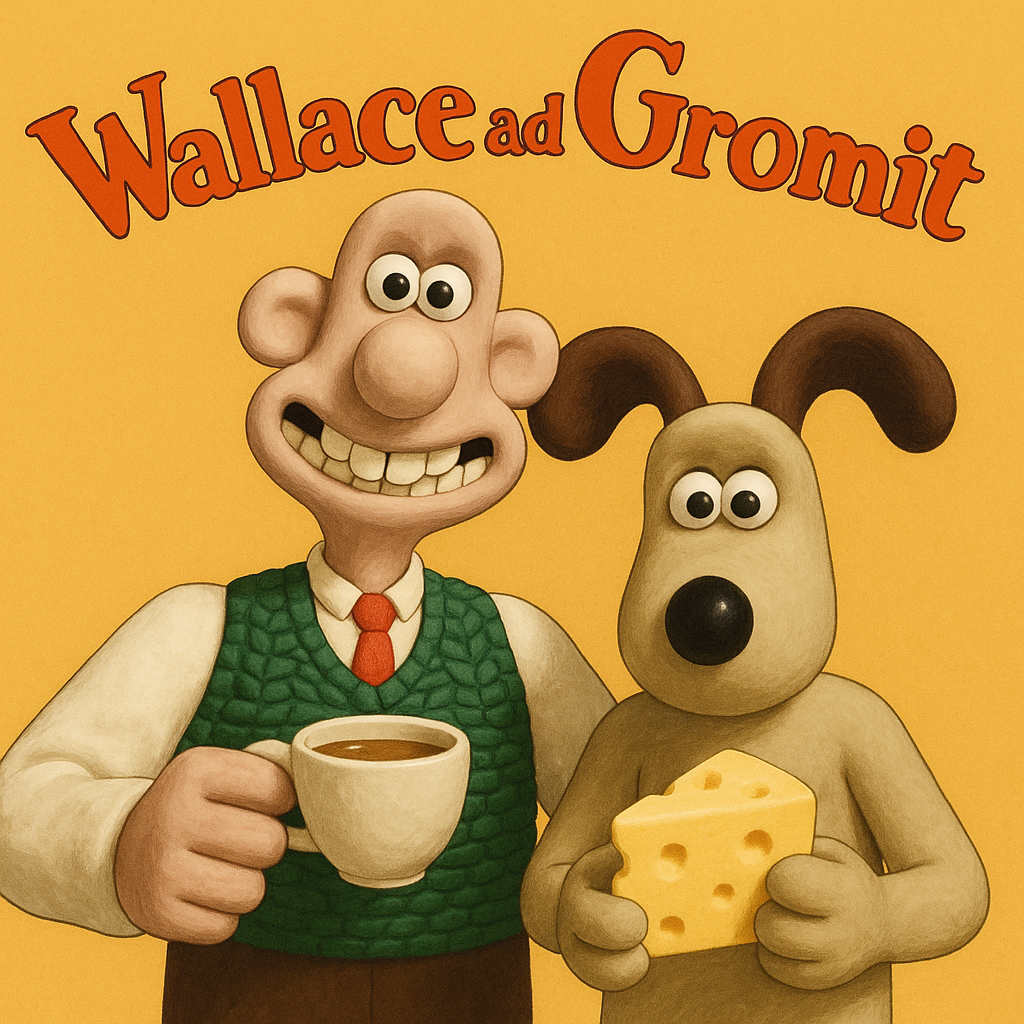

【英国発】「Wallace and Gromit」の魅力とは?イギリス文化とブリティッシュ英語学習に最適な理由

…

アメリカの影を追いかけるイギリス ― 二重人格国家の肖像

…

イギリス旅行・留学・文化の魅力を解説!日本人が絶対訪れたい観光地と生活情報ガイド

…

ロンドンやイギリスが観光地として伸びない理由

…

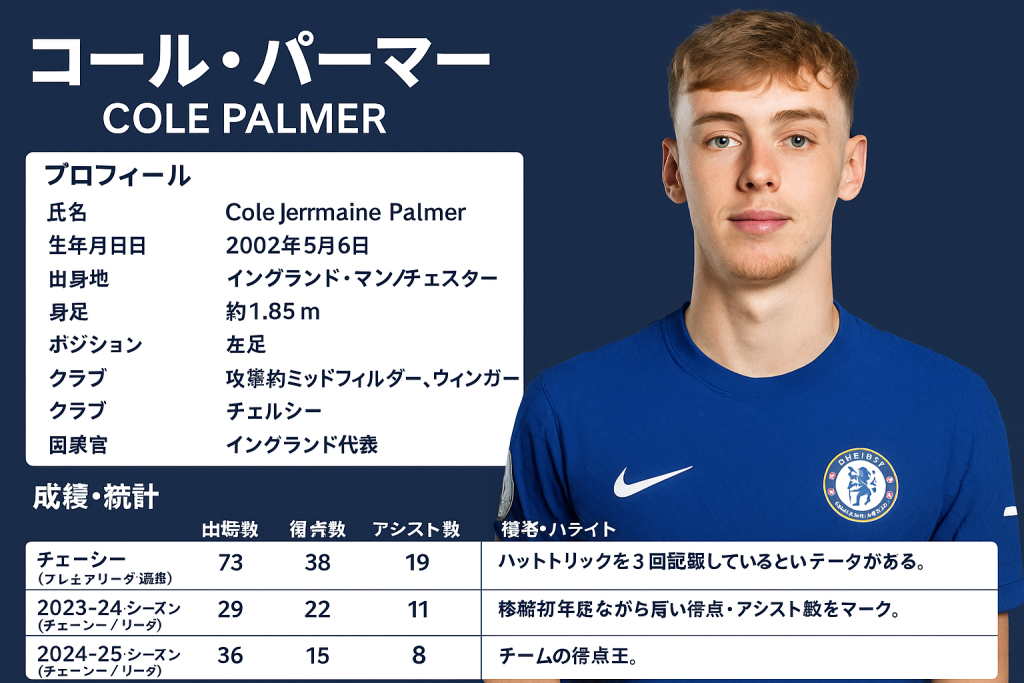

英国生活サイトが注目するイギリス出身のサッカー選手:コール・パーマー

…