…

サッカー

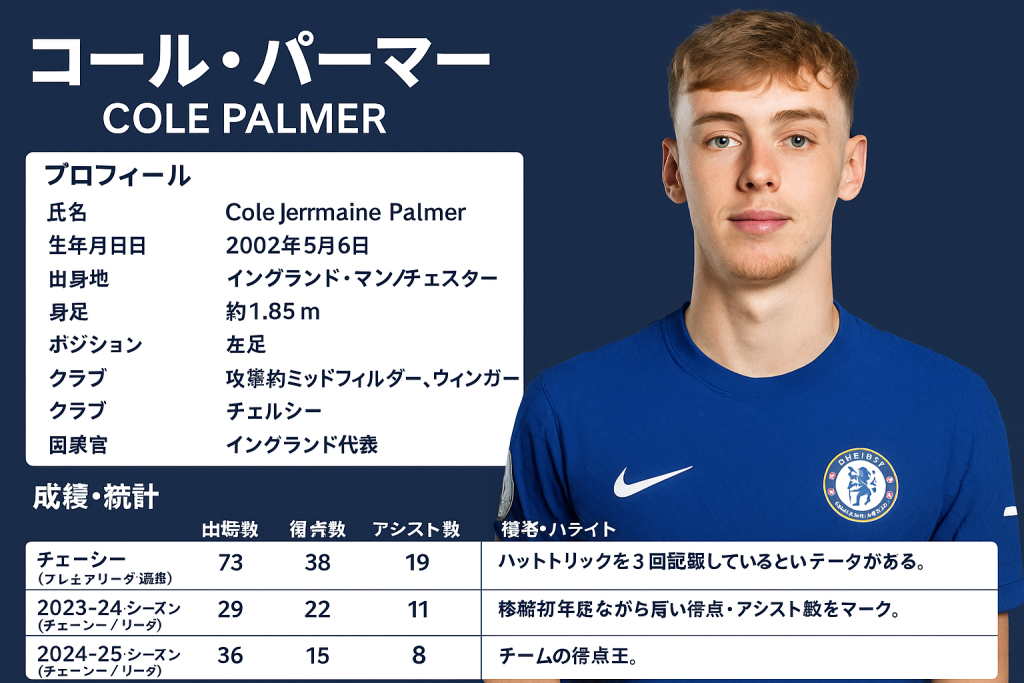

英国生活サイトが注目するイギリス出身のサッカー選手:コール・パーマー

…

英国生活サイトが今最も注目するイギリス出身のサッカー選手:デクラン・ライス

…

「勝てなければ即クビ」―イギリスのサッカーマネージャーという椅子取りゲーム

…

イギリスのサッカーファンを悩ます観戦コスト:チケット・グッズ・配信サービスの実態

…

サッカー大国イギリス:誰もが気軽にサッカーを楽しめる場所とは?

…

イギリスの草サッカー文化とは? 日本の草野球との違いと共通点を比較

…

夢を現実に変えるには?プロサッカー選手になる確率とその先の未来

…

イギリスにおける公認ギャンブルの全貌:多様性・収益・社会的責任の最前線

…

プレミアリーグ選手の年俸はいくら?平均・最高年俸とその背景を徹底解説!

…