…

投資

イギリスで投資物件を買うのは無駄なのか

…

商品を生み出す意味が消滅する世界へ

…

なぜロンドン株式市場は地味に見えるのか?|ニューヨーク・東京が活況の中で遅れを取る理由【2025年最新版】

…

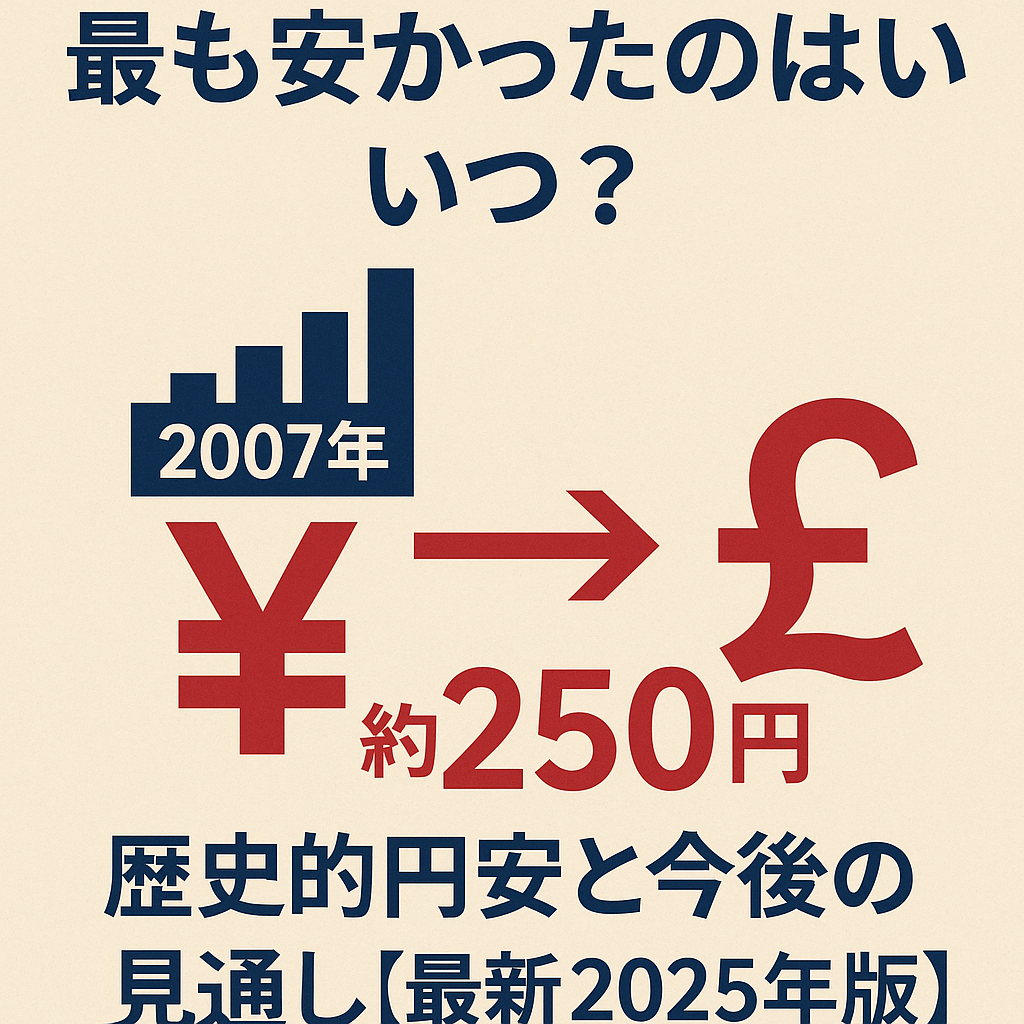

日本円がポンドに対して最も安かったのはいつ?2007年の歴史的円安と今後の見通し【最新2025年版】

…

イスラエル野党党首がAI・半導体への国家投資を宣言|英国経済にも波及、ロンドン・ケンブリッジで進むテック連携

…

英国の投資家とデイトレーダーの実態

…

イギリスと中国:変化する二国関係と不動産に見る中国人の存在感

…

「年金に未来はあるのか」――トランプ関税ショックに揺れるイギリスのリタイア層

…

イギリス人が家を頻繁に買い替える本当の理由

…