…

ロンドン

ロンドンで生活する上でのお役立ち情報、ロンドンでの常識、ロンドンでの物件探し、小学校の申し込み方法、セカンダリースクールの申し込み方法、インターネットの料金形態、公共料金の支払い方法など、ロンドンで生活するうえで必要不可欠な情報満載の英国生活サイト。

イギリスでの学校の選び方|種類・学費・出願手順まで徹底ガイド【2025年最新版】

…

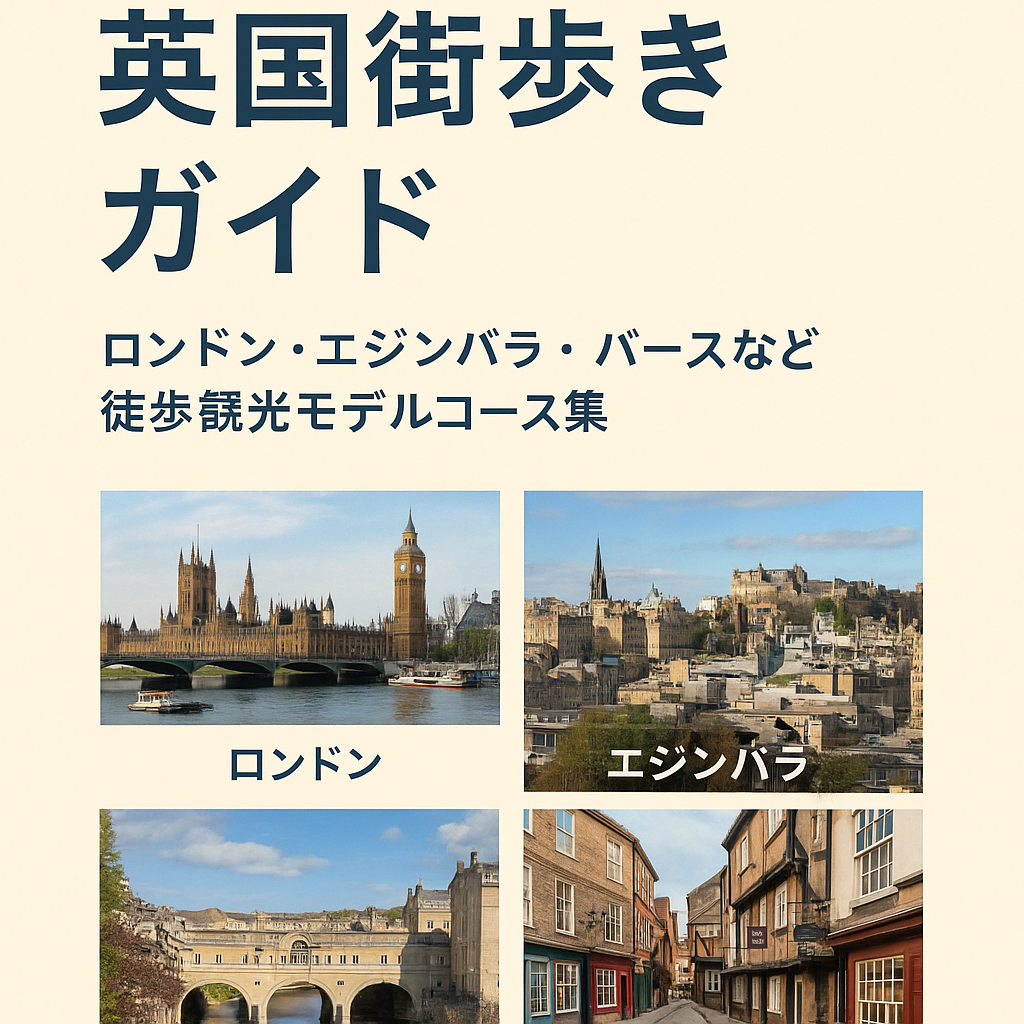

【都市別】イギリス街歩きガイド|ロンドン・エジンバラ・バースなど徒歩観光モデルコース集

…

ロンドンで行きたいアフタヌーンティー人気店10選|高級ホテルからカジュアルまで【保存版】

…

【イギリス・リーズ】ホルベック地区の治安と“売春許可ゾーン”の実態【2025年最新版】

…

イギリスにも事故物件はある?事件・死亡・スティグマ物件の実態と法律対応

…

イギリス賃貸物件で発見される遺体・孤独死の実態|スタッフが直面する最悪のケースと予防策

…

イギリスの賃貸トラブル完全ガイド|ガス爆発・水漏れ・ネズミ被害など最悪のケースと対処法

…

イギリス賃貸市場の現実|「自分の物件が世界一」と信じる家主がはびこる理由と背景

…

イギリスの不動産会社の利益の仕組み|仲介・管理・手数料・ビジネスモデルを徹底解説

…