…

話題

イギリスでも陰口をたたく奴はめっちゃ嫌われている説

…

イギリス最恐の幽霊スポット:赤いドレスの女性が現れる古いパブ『レッドローズ・イン』の怪談と実話

…

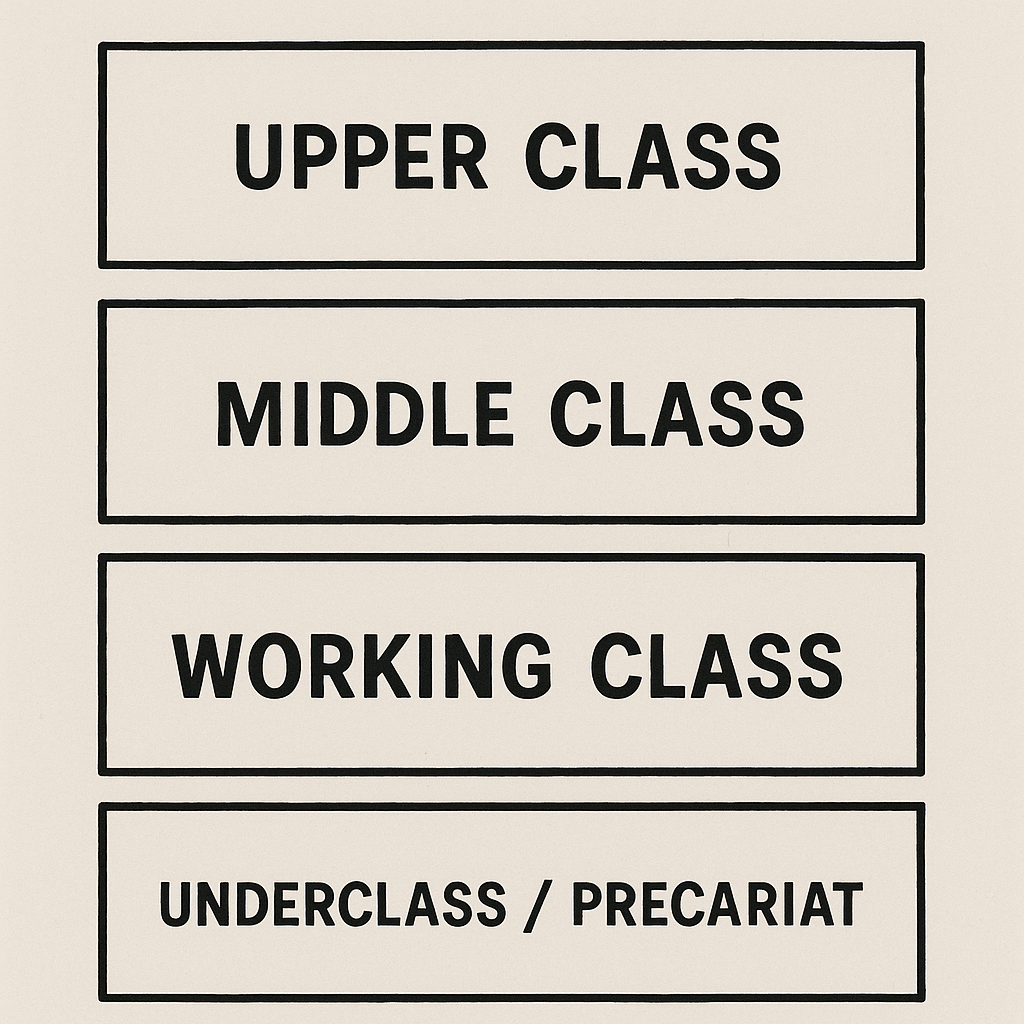

なぜイギリス人は「知人」には何も勧めないのか?――階級制度の名残と英国的距離感

…

借金してでもホリデーに行く?イギリス人が「一生に一度の瞬間」にすべてを賭ける理由

…

【永久保存版】イギリスで玉の輿を狙うなら必読!お金持ちを見分ける5つのポイントと“歯”にまつわる真実

…

今だからこそ、リアルな“人の声”を信じる――“ウェブ離れ”がイギリス人の心に巻き起こす変化について

…

【特集】ルーシー・レットビー事件とは何だったのか?

…

■ 紅茶の国が冷たい理由 〜イギリス式“やさしさ”の終焉〜

…

【ブレグジット後の目覚め】USAIDが消える世界を想像してみたら、紅茶も苦くなった件

…