チャリティ大国の歴史・仕組み・人々の意識

はじめに

イギリスを訪れたことがある人なら、一度は目にしたことがあるだろう。街の大通りから小さな地方都市の商店街まで、必ずといっていいほど並んでいる「チャリティショップ」。Oxfam、Cancer Research UK、British Heart Foundation、Sue Ryder…これらはすべて慈善団体が運営する店舗であり、寄付された古着や家具、本を販売し、その売上を社会貢献活動に充てている。

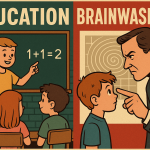

この光景を目の当たりにすると、「イギリス人はそんなに慈善事業が好きなのか」と疑問に思う人も多い。しかし、単なる「人助け好き」という一言では説明しきれない背景がある。本稿では、イギリスに慈善団体が数多く存在する理由を、歴史的・文化的・制度的な側面から掘り下げ、日本のリサイクルショップとの比較も交えながら紹介していきたい。

1. イギリスの慈善団体の数と規模

イギリスには現在、16万以上の慈善団体(charities)が存在している。これは人口比で考えても世界的に非常に多い数字であり、「チャリティ大国」と呼ばれる所以だ。これらの団体は、医療研究、教育支援、貧困対策、動物保護、環境保全、災害援助など幅広い分野で活動している。

大規模な国際 NGO(Oxfam、Save the Children など)から、地域に根ざした小さなボランティア団体までその形態は様々だが、共通しているのは 「非営利で社会的目的を追求する」という使命である。

2. 歴史的背景:チャリティの根づき

イギリスの慈善文化は、単なる現代的なトレンドではなく、長い歴史の積み重ねの上にある。

宗教と寄付の伝統

中世ヨーロッパにおいて、教会は救貧や孤児の保護を担う存在であった。イギリスでも同様に、寄付はキリスト教徒の義務とされ、「富める者は貧しき者を助けるべし」という価値観が広まっていた。

ヴィクトリア時代のチャリティ熱

19世紀、産業革命の進展と都市化により、労働者階級の貧困や社会問題が深刻化すると、上流階級や新興ブルジョワ層が積極的に慈善活動に関わるようになった。この時代には「慈善は紳士淑女の務め」という考えが確立し、多くの慈善団体が設立されていった。

福祉国家とチャリティの二重構造

20世紀半ば以降、イギリスは NHS(国民保健サービス)を中心とする福祉国家を築いたが、すべてを国家が担うわけではなかった。「国家による最低限の保障+民間チャリティによる補完」という仕組みが社会に根づき、現在に至るまで続いている。

3. 税制と制度による後押し

イギリスの慈善団体が活発に活動できる背景には、税制上の優遇措置がある。

慈善団体の免税

Charity Commission に登録された慈善団体は、法人税、相続税、固定資産税(business rates)などで免税や軽減を受けられる。

Gift Aid 制度

寄付をした個人は、その寄付に対して税控除を受けられる仕組みがあり、これを「Gift Aid」という。例えば100ポンドの寄付をすると、団体は税務当局から追加の25ポンドを受け取れる。つまり寄付者にとっても団体にとってもメリットがある制度であり、寄付文化を支えている。

誤解されがちな「節税目的」

確かに税制優遇は存在するが、「大企業が節税のために慈善団体を大量に作っている」というのは誤解である。大企業が「企業財団」を持つ例はあるが、これは CSR(企業の社会的責任)の一環としてブランディングや社会的評価の向上を狙ったものであり、単純な税逃れとは言えない。慈善団体は財務報告を義務づけられ、規制当局の監視下にあるため、不正に利用するのは難しい。

4. イギリス人は「慈善が好き」なのか?

「イギリス人は慈善好き」という印象は、ある意味では正しい。国際調査でも、イギリスは寄付やボランティア参加率が高い国の一つに数えられる。しかし、それは単なる「好み」というよりも、文化・歴史・制度の積み重ねの結果だと言える。

- 宗教や階級社会に由来する「寄付の義務」意識

- 国家福祉を補完する「市民社会」の役割

- 税制や制度によるインセンティブ

- 社会的ステータスとしての「寄付」

これらが合わさり、「寄付やチャリティに参加するのが当たり前」という文化が醸成されているのだ。

5. チャリティショップの存在意義

イギリスの街並みで最も目立つ慈善活動の象徴が チャリティショップ である。

仕組み

- 市民が不要になった服や家具、本を無償で寄付

- 店員の多くはボランティア

- 収益は慈善活動に充てられる

- 店舗は税制優遇を受けて低コストで運営

役割

- 資金源:団体にとって安定した収入を生む

- リサイクル:不要品を再利用し環境負荷を減らす

- 地域交流:ボランティアや買い物客の交流拠点になる

- 教育的効果:若者がボランティアを通じて社会貢献を学ぶ場となる

6. 日本のリサイクルショップとの比較

チャリティショップは、日本の「リサイクルショップ」と見た目は似ているが、根本的に異なる。

| 項目 | イギリス(チャリティショップ) | 日本(リサイクルショップ) |

|---|---|---|

| 運営主体 | 慈善団体(非営利) | 企業(営利目的) |

| 商品調達 | 市民から無償寄付 | 個人から買い取り |

| 利益の行き先 | 社会貢献・研究・支援活動 | 企業の収益 |

| 店員 | ボランティア中心 | 有給スタッフ |

| 利用動機 | 社会貢献・リユース・掘り出し物探し | 節約・中古品購入 |

つまり、イギリスでは買い物自体が「寄付行為」であり、日本では「安く買える経済行為」である点が大きな違いだ。

7. 若者文化としてのチャリティショップ

近年、イギリスの若者の間では「チャリティショップ巡り」が流行している。ファストファッションに飽き足らず、一点物の古着を探す場として注目されているのだ。また、環境意識の高まりもあり、「新品を大量消費するより、中古をおしゃれに着こなす」ことがポジティブに評価されている。

こうしたトレンドは、慈善事業とサステナブルファッションを結びつけ、チャリティショップをさらに身近な存在にしている。

結論

イギリスに慈善団体が多いのは、単に「イギリス人が人助け好きだから」でも「大企業の節税のため」でもない。

- 宗教や歴史に根ざした寄付の伝統

- 国家と民間が役割分担する社会構造

- 税制優遇を通じた制度的後押し

- 地域社会を支える文化的価値観

これらが複雑に絡み合って、慈善事業はイギリス社会に欠かせない存在となっている。そして、その象徴として街角に並ぶチャリティショップは、資金源・環境対策・地域交流・若者文化の拠点として、多面的な役割を果たしている。

イギリスにおいて「慈善事業」は単なる活動ではなく、社会そのものの構造を支える基盤と言えるのである。

Comments