― 英国生活サイトが提案する「責任の物差し」 ―

現代社会では、子どもを取り巻く環境がますます複雑になっています。学校、地域、SNS、交通、制度など、多くの要素が絡み合うなかで、子どもにトラブルが起きたとき「誰の責任なのか」が見えにくくなっています。

その結果、「学校が悪い」「地域が危険」「制度が不十分」といったように、責任を周囲の環境に求める声が増えているようにも感じます。

しかし、果たしてそれでよいのでしょうか。私たち英国生活サイトは、英国社会の仕組みや考え方も踏まえながら、「責任をどこに求めるべきか」を整理する“物差し”を提案します。

1.「モンスターペアレント」という言葉の背景

「モンスターペアレント」という言葉を耳にしたことがある方も多いでしょう。

直訳すれば「怪物のような親」ですが、実はこの言葉は日本で生まれた和製英語です。英語圏ではもともと使われていた言葉ではなく、「過度に学校へ要求を押しつける親」「子どもの非を認めず、すべて他人のせいにする親」といった意味で日本社会の中から生まれました。

ただし、「責任を外に求める」という行動そのものは、日本に限った話ではありません。英国やアメリカでも、「ヘリコプターペアレント(過干渉な親)」「スノウプラウペアレント(子どもの前の障害をすべて取り除こうとする親)」といった言葉が存在します。

どの社会でも、親が「子どもの安全を守ること」と「子どもの自立を育てること」の狭間で葛藤しているのです。

2.英国における「親の責任」と「環境の責任」

英国では、法律的にも社会的にも、子どもの安全と福祉を守る責任は親・学校・地域が分担して負っています。

親の責任

「Children Act 1989(児童法)」では、親が「子どもの育成と保護」に関して主たる責任を持つと明記されています。

親は子どもに対し、年齢や能力に応じて危険を回避する力を育てる義務があります。過保護にしすぎても、自立心を奪うことになりかねません。

学校・施設の責任

一方で、学校や教育機関は、子どもが学校の管理下にいる間、その安全に対して「合理的な注意義務(duty of care)」を負います。

ただし、これは「すべての事故を防がなければならない」という意味ではなく、「予見可能な危険に対して適切な対策を講じること」が求められるという考え方です。

社会・環境の責任

道路、遊び場、地域施設の安全基準や、行政による監督もまた重要です。

親や学校がどれだけ注意しても、社会インフラが整っていなければ事故は防ぎきれません。したがって、制度や環境の責任も常に議論の対象になります。

3.「責任の物差し」を持つという考え方

私たちが提案するのは、責任を「誰か一人」に押し付けるのではなく、冷静に整理するための物差しを持つことです。

事故やトラブルが起きたとき、次のステップで考えると整理しやすくなります。

ステップ1:事実を整理する

- いつ、どこで、何が起きたのか

- 誰が関わっていたのか(親・子・学校・第三者など)

- 事前に危険を予見できたか

- 子どもの年齢や判断力はどの程度だったか

- 環境や制度に不備はなかったか

ステップ2:関係者ごとに責任を点検する

| 責任対象 | 確認ポイント |

|---|---|

| 親・保護者 | 子どもへの注意・指導は適切だったか。危険を予測し、防止策をとっていたか。 |

| 学校・施設 | 管理体制や安全教育が十分だったか。設備に問題はなかったか。 |

| 第三者 | 他人の過失や不注意がなかったか。 |

| 制度・環境 | 社会的な安全基準や監督体制は十分だったか。 |

ステップ3:責任の重さを「段階」で捉える

- 明確な義務違反や怠慢がある → 責任が重い

- 予見可能性があったが対策が不十分 → 中程度の責任

- 予測困難な事故、合理的注意が行われていた → 責任は軽い

責任を「0か100か」で考えるのではなく、重なり合うグラデーションで見ていくことが重要です。

4.なぜ親は「環境のせい」にしてしまうのか

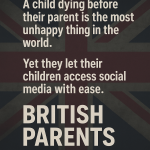

近年、世界的に「親の責任感」が強調される一方で、同時に「外部に責任を求める傾向」も高まっています。

その背景には、いくつかの要因があります。

- リスクが増えている社会:交通事故、ネットいじめ、施設の安全など、親が全てをコントロールできない要素が増えている。

- プレッシャーの増大:親として完璧であることを求められる風潮が強く、「失敗した」と思いたくない心理が働く。

- 制度への期待:学校や行政の安全対策が強調され、「守ってもらえるはず」という意識が広がっている。

- 過干渉の落とし穴:過度に介入することで、かえって子どもが自分でリスクを判断する力を失う。

結果として、「環境が悪かった」「先生が悪かった」という説明で自分を守ろうとする動きが生まれやすいのです。

5.親として、どう向き合うか

英国で子どもを育てる親として、次のような視点を意識することをおすすめします。

- 子どもの年齢や成長に合わせて、危険への認識力を育てる。

- 学校や地域施設と定期的に情報を共有し、安全方針を理解する。

- 危険をゼロにするより、「どう対処するか」を教える。

- 自分の行動を振り返り、他人を責める前に「自分にできたこと」を確認する。

- 事故が起きたときは、責任追及よりも再発防止・改善の対話を重視する。

6.おわりに

責任を「環境のせい」にすることは、一時的には心を守る防衛反応でもあります。

しかし、それだけでは子どもの未来を守ることはできません。

親、学校、地域、そして社会――。

それぞれが自分の責任を自覚し、重なり合う責任の中で「何ができるか」を考えること。

それが、子どもを守り、育てる本当の意味での“責任ある姿勢”なのだと思います。

私たち英国生活サイトは、今後も「親の責任と社会の責任」を考えるための視点を発信していきます。

Comments