序章:宇宙人のような視線の意味

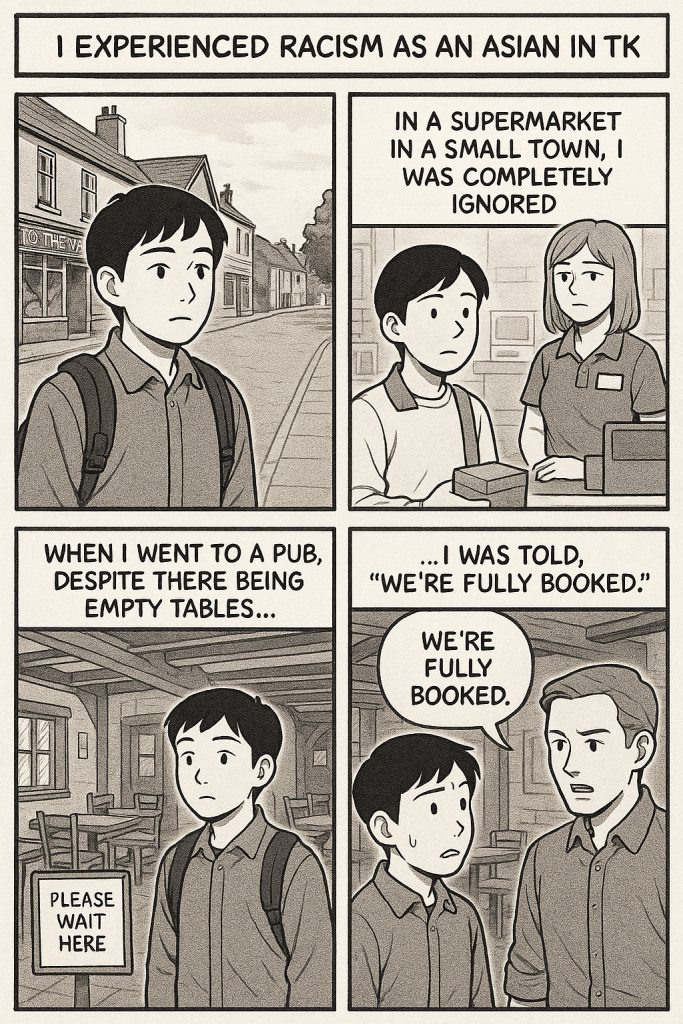

イギリスを訪れた、あるいはそこで暮らしたアジア人の多くが口にする経験がある。都市部、特にロンドンやマンチェスター、バーミンガムのような多文化都市では比較的寛容さを感じる一方、地方の小さな町を訪れると、まるで「異星人」を見るかのような視線を浴びることがあるのだ。道を歩けば好奇のまなざしで振り返られる。レストランに入れば、明らかに空席があるにもかかわらず「予約でいっぱい」と軽くあしらわれる。そこに明示的な敵意や暴力は伴わないにせよ、「自分はよそ者なのだ」と痛感させられる瞬間が確かに存在する。

なぜイギリスの田舎町ではこうした体験が頻発するのか。そこには歴史、社会構造、そして国民性が複雑に絡み合っている。本稿では、その背景を掘り下げていく。

第一章:都市と田舎における人種意識の落差

1. ロンドンの多文化主義

ロンドンは世界でも屈指の多民族都市である。移民は全人口の3割を超え、英語以外の言語が飛び交う。中華街やインド系コミュニティ、アフリカ系住民が形成する地区もあり、文化的な多様性は日常に溶け込んでいる。そのため、アジア人が歩いていても「特別な存在」として注目されることはほとんどない。

2. 田舎町の均質性

一方、地方の小さな町では人口の大半が白人のブリティッシュで占められ、移民や有色人種の姿はほとんど見られない。例えば、ウェールズやスコットランドの山間部、イングランドのカントリーサイドでは、町の住民がほぼ全員地元出身ということも珍しくない。そのため、アジア人が歩くだけで強烈に「異質な存在」として浮かび上がるのだ。

第二章:歴史的背景 ― 帝国と排他性の矛盾

1. 大英帝国の栄光と植民地支配

イギリスはかつて「日が沈まぬ帝国」と呼ばれ、世界中に植民地を持った。インドや香港をはじめ、アフリカや中東に至るまで支配を広げ、その過程でアジア人との接触は少なくなかった。しかし、その接触は「対等」ではなく「支配と被支配」という非対称な関係に基づいていた。

2. 戦後移民と社会の変化

第二次世界大戦後、旧植民地から労働力として多くの移民がイギリス本土に渡った。インド系、パキスタン系、中国系の人々は都市部で商売やサービス業に従事し、社会の一部を構成するようになった。しかしその多くは都市に集中し、田舎町に移り住むケースは稀だった。この歴史的経緯が、地方における「アジア人との接触の少なさ」を強めることになる。

3. 「遠い国の人」から「隣人」への変化が遅い

都市部ではアジア系住民が隣人として自然に存在するが、田舎町では依然として「教科書やテレビの中で見る遠い国の人」という認識が残っている。その結果、現実に目の前にアジア人が現れると「異常なほど珍しいものを見た」という反応が生じるのである。

第三章:イギリス国民性と差別のかたち

1. 表面的な礼儀正しさ

イギリス人は一般的に「ポライト(polite)」と評される。直接的に差別的な言葉を浴びせたり、あからさまな敵意を示すことは少ない。しかし、その裏には「本音と建前の強い乖離」がある。口では歓迎していても、行動や態度で微妙な拒絶を示すことがあるのだ。

2. 「クラブ文化」と排他性

イギリス社会には「クラブ」の文化が根強い。社交クラブやパブ、学校の旧友ネットワークなど、閉じられたコミュニティが多く存在する。外から来た人間が簡単に入り込むことは難しく、「メンバー以外は歓迎しない」という無言の壁がある。田舎町の小さなレストランやパブが「予約でいっぱい」と言ってアジア人を断るのも、この排他性の表れといえる。

3. ユーモアと揶揄の文化

イギリス人はユーモアを大切にするが、時にそれは「皮肉」や「からかい」の形を取る。有色人種に対する好奇の視線や軽い冗談も、彼らにとっては悪意のないユーモアかもしれない。しかし受け手の側からすれば、それは自分の存在を異物化し、疎外する行為に他ならない。

第四章:田舎町における「見えない差別」の構造

1. レストランでの拒絶

空席があるのに「予約でいっぱい」と言われる。このような経験は多くのアジア人旅行者が語っている。これは明示的な「人種差別」と断定することは難しいが、「見えない差別」として確かに存在する。店側にしてみれば「地元客を優先する」「不慣れな客を避けたい」という心理もあるだろうが、その根底には「異質な他者への不安」がある。

2. 視線の重さ

田舎町でアジア人が道を歩くと、多くの人が振り返る。その視線は必ずしも敵意ではない。単なる好奇心かもしれない。しかし「自分が目立ちすぎている」という感覚は強烈な疎外感を生む。都市部では「透明な存在」として人混みに紛れられるのに対し、田舎では常に「目立つ存在」として意識させられる。

3. 「善意による差別」

田舎町では逆に「親切すぎる」対応を受けることもある。観光客として特別扱いされたり、過剰に説明されたりする。これも一見好意的だが、「あなたは私たちと同じではない」という線引きを前提としている点で、差別の一形態といえる。

第五章:なぜ田舎町で差別が強く表れるのか

1. 接触頻度の少なさ

人種や文化の違いに対する偏見は、実際の接触が増えるほど薄れる傾向がある。都市部ではアジア人と共に働き、共に学ぶ機会が多いため、互いに「普通の人間」として認識される。しかし田舎町では接触がほとんどなく、ステレオタイプが修正されることがない。

2. 地域社会の閉鎖性

田舎町はコミュニティが強固で、外部からの流入を警戒する傾向がある。そこに異質なアジア人が現れると、無意識のうちに「よそ者」として排除する動きが働く。

3. 経済的不安とスケープゴート

一部の地方では失業率や経済停滞が深刻である。その不満が「移民」や「外国人」に向けられることも少なくない。アジア人旅行者に直接的な非難が向けられるわけではなくても、背景にはこうした社会的な空気が漂っている。

第六章:日本人としての経験と受け止め方

1. 「アジア人一般」として扱われる現実

日本人はしばしば「礼儀正しい」「経済的に成功した」イメージを持たれているが、田舎町では「中国人」「韓国人」と区別されることなく、単に「アジア人」として括られることが多い。そのため、他国に対する偏見も一括して背負わされる。

2. 差別をどう受け止めるか

このような差別に直面したとき、日本人の多くは「自分に問題があったのではないか」と自己責任に帰す傾向がある。しかし実際には、それは社会構造や歴史の中で生まれた「他者への態度」の一部であり、個人の責任ではない。

3. 距離感を理解する

重要なのは、「田舎町ではアジア人は珍しい存在なのだ」と理解することである。そこに悪意がある場合もあるが、多くは無知や慣れのなさに起因する。必要以上に傷つくのではなく、背景を知ったうえで距離を取ることも一つの対応だ。

結論:異質性を超えて

イギリスの田舎町における差別や違和感は、決して単純な「人種差別」に収まるものではない。そこには歴史的な帝国の記憶、都市と地方の格差、国民性に根差した排他性、そして経済的な不安が複雑に絡み合っている。

アジア人としてその場に立つとき、我々は「宇宙人を見るような視線」を浴びることになるかもしれない。しかし、それは同時に「異質な存在が現れたときに、人はどう反応するか」という社会の鏡でもある。

イギリスの田舎町を歩くことは、ただの観光以上の意味を持つ。そこには人間社会の根源的な性質――「自分たちと違う者をどう受け入れるか」が凝縮されているのだ。

Comments