はじめに

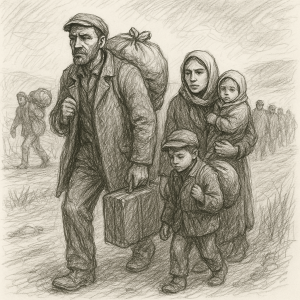

イギリスにおける移民問題は、単なる社会政策や経済論を超えて、国民意識やアイデンティティの根幹に関わるテーマとなっている。EU離脱(ブレグジット)に象徴されるように、「外国人の流入」や「国境管理」の議論は常に政治的な争点となり、多くのイギリス人が移民に対して不安や敵意を抱いているように見える。

だが、ここで一つ根本的な問いを投げかけたい。

「本当に問題なのは移民なのか?それとも、移民を問題視するイギリス人なのか?」

本稿では、歴史的背景から現代社会の構造、経済的依存関係、政治的ナラティブ、そして文化的アイデンティティの問題に至るまでを多角的に検証し、イギリス社会にとっての「移民」という存在の真の意味を考察する。最終的に、イギリスが「移民なしでは成立しない国」であるという現実と、そこから導かれる「イギリス人だけの国」という幻想の限界を明らかにしたい。

1. 移民国家としてのイギリスの歴史

イギリスは長い歴史の中で、常に他者と交わり、影響を受け、変化してきた国である。

ノルマン・コンクエストから始まった「外来の融合」

そもそも「純粋なイギリス人」などという概念は幻想に過ぎない。1066年のノルマン・コンクエストによってフランス系ノルマン人がブリテン島を征服し、以後数世紀にわたり支配した。このとき、支配階級はフランス語を話し、文化的にも大きな影響を与えた。

それ以前にもアングロ・サクソン、ケルト、ヴァイキングといった多様な民族が交錯しており、現代のイギリス人のルーツは多様である。

植民地帝国としての成り立ちと「逆流する移民」

近代になると、イギリスは世界最大の植民地帝国を築いた。インド、アフリカ、カリブ海、中東、東南アジアに至るまで、世界の隅々に「大英帝国」の旗が立った。だが、この帝国主義の時代にイギリスが各地から資源や労働力、文化を搾取したことは、いわば「移民を海外に作り出す」構造だったとも言える。

そして20世紀半ば以降、帝国の崩壊とともに植民地から「逆流する」ようにやって来た人々──ジャマイカ系、インド系、パキスタン系、バングラデシュ系、アフリカ系の移民たちは、戦後復興に不可欠な労働力となった。国民保健サービス(NHS)や公共交通、製造業など、当時のイギリスを支えたのは移民だったのだ。

2. 現代イギリス社会と移民

移民が支える基幹サービス

今日のイギリスでも、移民の存在なしには多くの社会システムが機能しない。特に顕著なのが以下の分野である:

- 医療(NHS):NHSのスタッフのうち約16%が外国籍であり、その中でもインド、ナイジェリア、フィリピン出身の医療従事者が多くを占めている。

- 介護:高齢化社会を迎えるイギリスでは、介護職の人材不足が深刻だが、この分野も移民労働者に大きく依存している。

- 農業・食品加工業:季節労働者の多くはEU東欧諸国出身であり、ブレグジット後には深刻な人手不足が報告されている。

- 建設・清掃・運輸:いずれも移民労働者によって成り立っている。

つまり、イギリス経済の基礎を支えているのは、いわば「見えない移民たち」の手によるものである。

移民の経済貢献と納税

経済的な観点から見ても、移民は「社会保障を食い物にしている」というステレオタイプとは裏腹に、実際には多くの移民が納税し、社会保障制度を支えている。オックスフォード大学の調査によれば、EUからの移民は非移民と比較しても高学歴・高技能であり、社会保障費を受け取るよりもはるかに多くを納税していることが示されている。

3. なぜ移民は問題視されるのか?

それでもなお、多くのイギリス人が「移民が多すぎる」と感じ、「文化が壊される」と不安を抱く。この背景には複数の要因がある。

経済的剥奪とスケープゴート

地方都市や労働者階級の間では、グローバル化や産業構造の変化によって職を失い、生活の不安定化を経験した人々が多い。だがその原因は、必ずしも移民ではなく、新自由主義的な経済政策や多国籍企業の搾取にある。

それでも、政治家やメディアが「移民が職を奪っている」「福祉を食い物にしている」と繰り返し煽ることで、移民がスケープゴートにされてきた。

アイデンティティの喪失と文化的不安

「イギリスらしさ」が失われることへの不安は根深い。言語、宗教、慣習の多様化により、特に保守的な人々は「自分の国ではなくなった」と感じることがある。

だが、文化は常に変化するものであり、「変わらない文化」など存在しない。かつてのロック音楽も、カレーも、パブ文化も、様々な文化の融合によって生まれたものである。

4. ブレグジットという「幻想の逆流」

イギリスがEUを離脱した主な理由の一つが「移民管理の回復」だった。しかし、ブレグジットによって移民は減ったのだろうか?

実際には、EU出身者は減ったが、それを補う形で非EU諸国からの移民が増加しており、移民総数はむしろ増えている。また、介護・医療・建設分野の人手不足が深刻化し、経済的なダメージも大きい。

つまり、イギリスは「移民を減らすことで得られる理想郷」を追い求めたが、その代償は大きく、「移民なしでは回らない国」という現実を突きつけられた。

5. 問題は移民ではなく、「排除の言説」ではないか?

結局のところ、イギリスが直面している「移民問題」とは、実態よりも「語り」の問題である。移民を「他者」として排除しようとする社会の姿勢、メディアの煽動、政治のポピュリズムが問題の本質ではないか。

問題なのは、移民が多いことではない。移民とどう共生するかのビジョンを描けず、社会の不安や不満を「移民のせい」にする構造が続いていることにある。

6. 「イギリス人だけの国」はもう戻ってこない

人口統計を見れば明らかだが、イギリスの都市部ではすでに多くの地域で白人がマイノリティになっている。ロンドンでは小学生の過半数が非白人系であり、「純粋なイギリス人だけの社会」などはもう存在しない。

これは「失われたもの」ではなく、進化の証である。多文化共生によって育まれる新しい価値観、経済の活力、創造性こそが、21世紀のイギリスを形づくっている。

結論:イギリスが必要なのは「排除」ではなく「再定義」

イギリスはもはや「島国の均質な社会」ではなく、「グローバル化された多民族国家」として新たな時代に生きている。その現実から目を背けて「イギリス人だけの国に戻ろう」とする試みは、過去の幻影にすぎない。

今こそ必要なのは、「誰がイギリス人なのか」という問いを、肌の色や出自ではなく、「ここに暮らし、働き、支え合う者たち」という価値で再定義することである。

移民はイギリスの「問題」ではない。移民と向き合う覚悟を持たず、彼らを敵視することで社会の問題を覆い隠そうとする姿勢こそが、本当の「問題」なのだ。

Comments