…

Author:admin

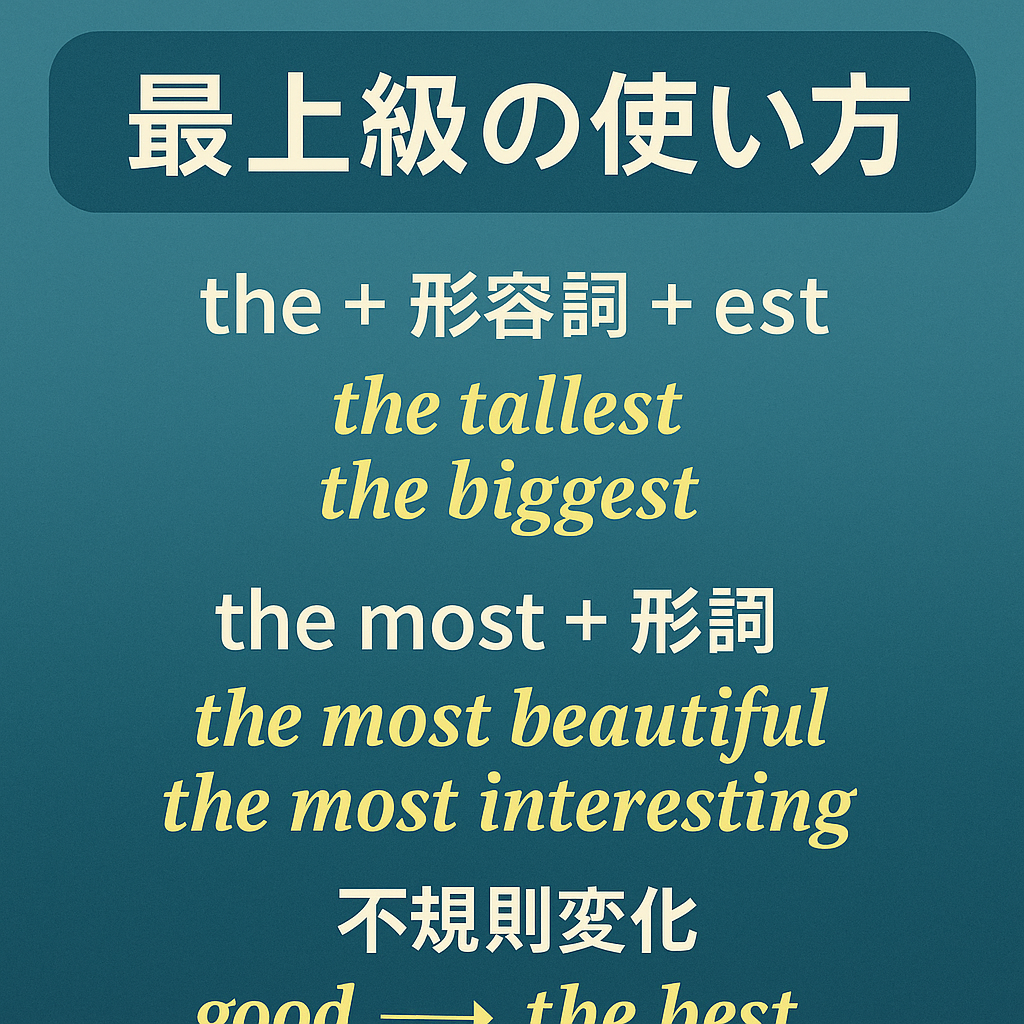

【英語文法】最上級の使い方|the + 形容詞 est / the most + 形容詞 のルールと例文

…

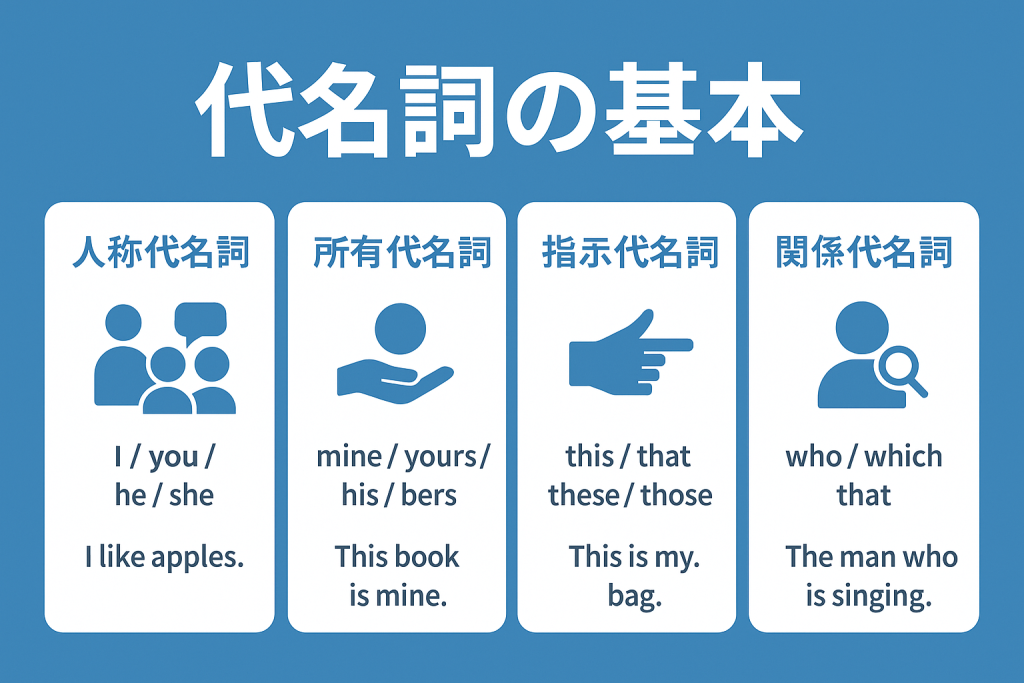

【英語文法】代名詞の基本|人称代名詞・所有代名詞・指示代名詞・関係代名詞の使い分け完全ガイド

…

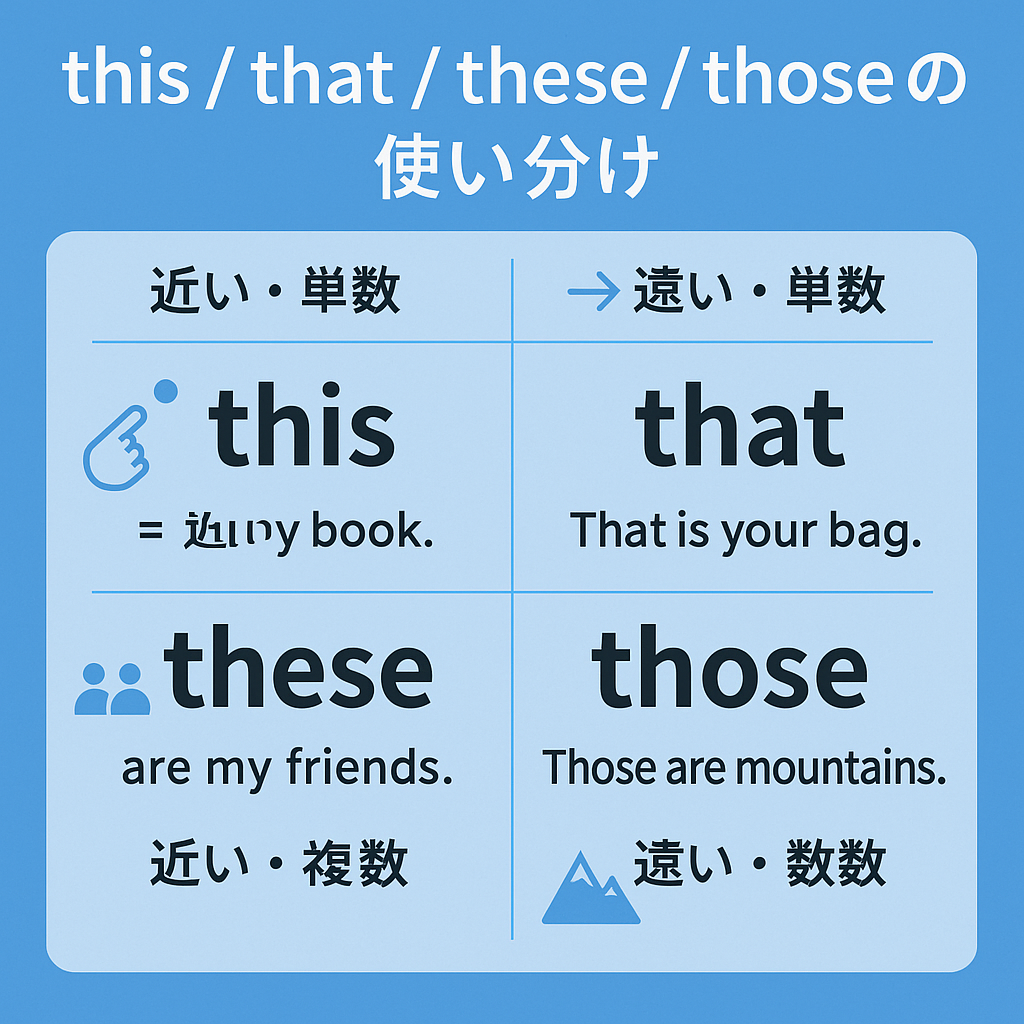

【英語文法】this / that / these / those の使い分け|意味・違い・例文で徹底解説

…

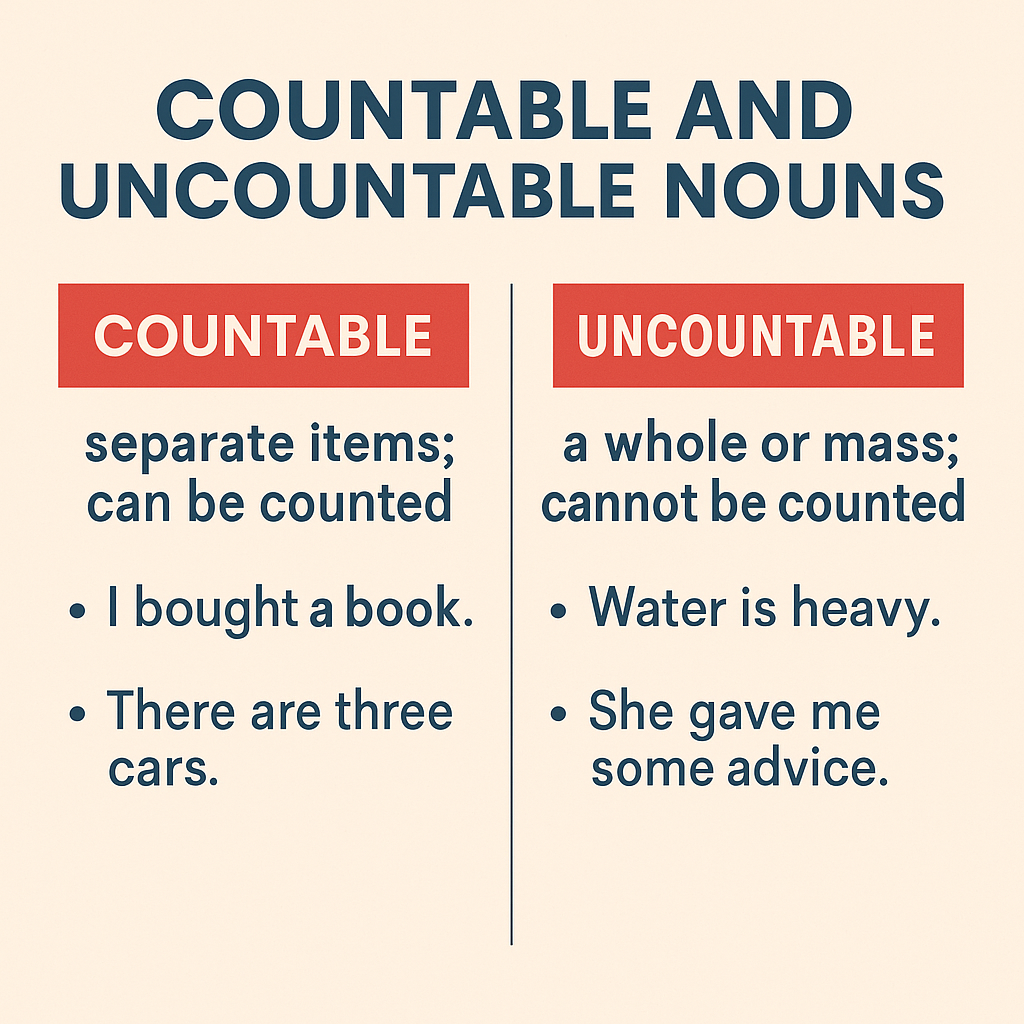

【英語文法】可算名詞・不可算名詞の見分け方|違い・例文・よくある間違いを徹底解説

…

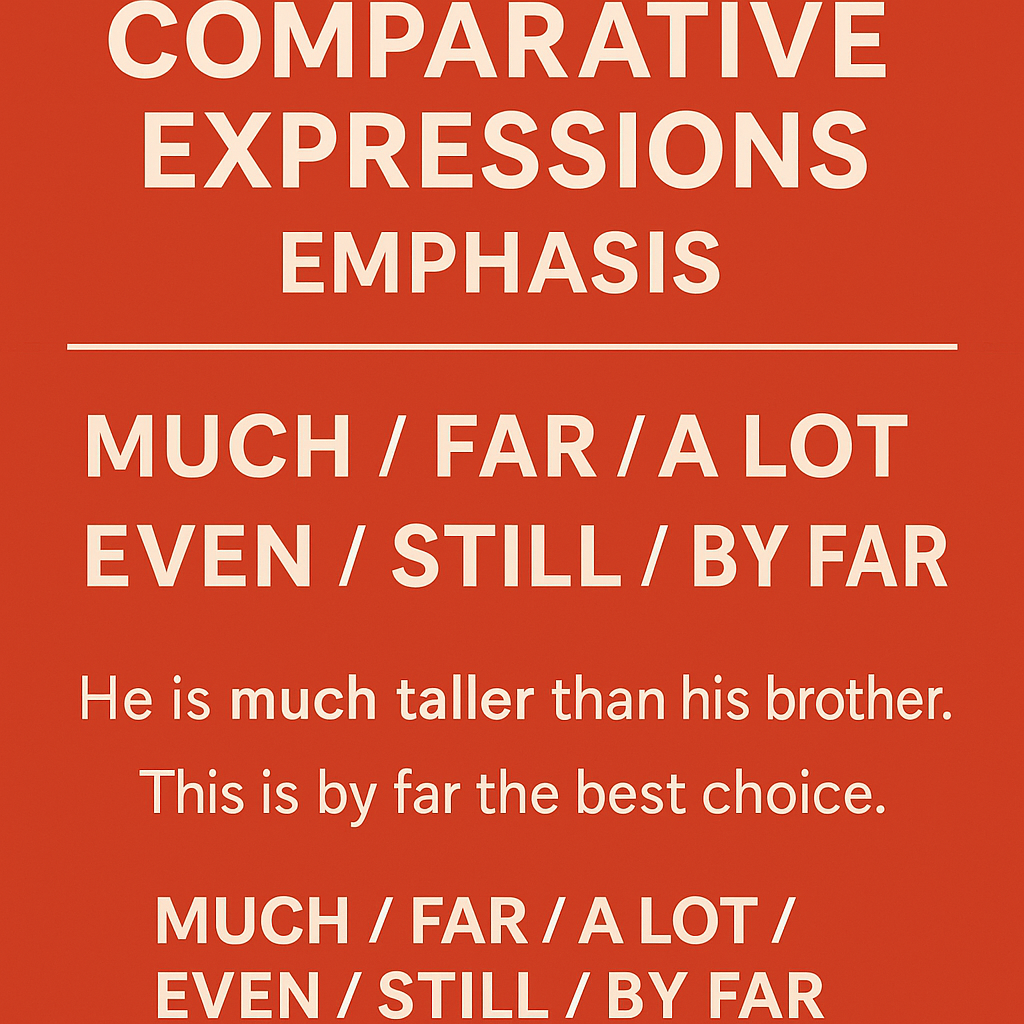

【英語文法】比較表現の強め方|much / far / a lot / even / still / by far の使い分け完全ガイド

…

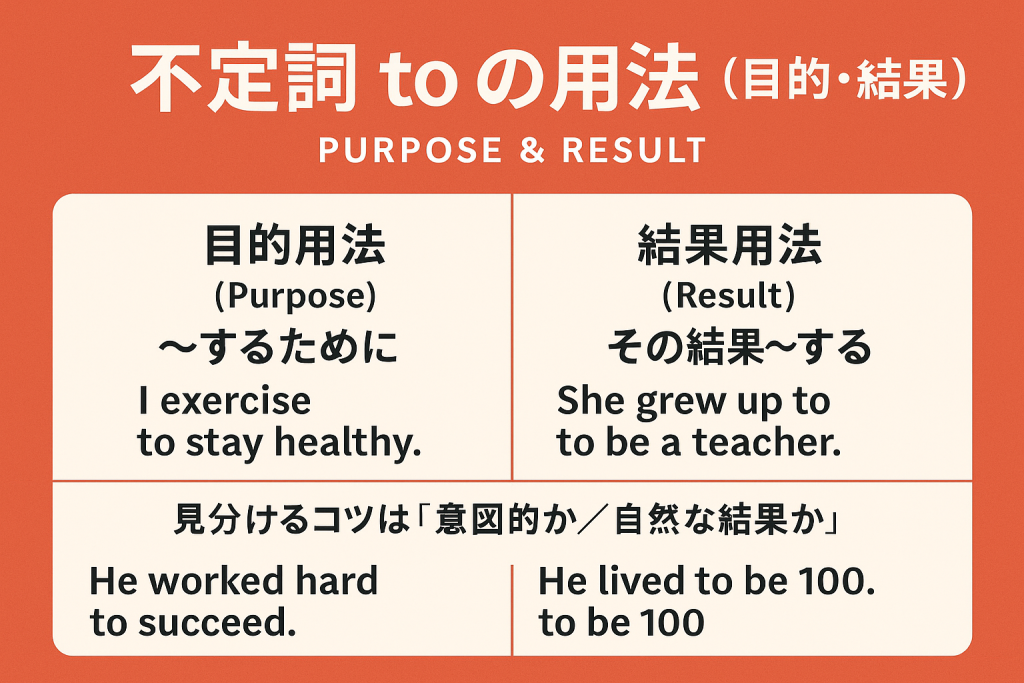

【英語文法】不定詞 to の用法(目的・結果)|意味・例文・見分け方を徹底解説

…

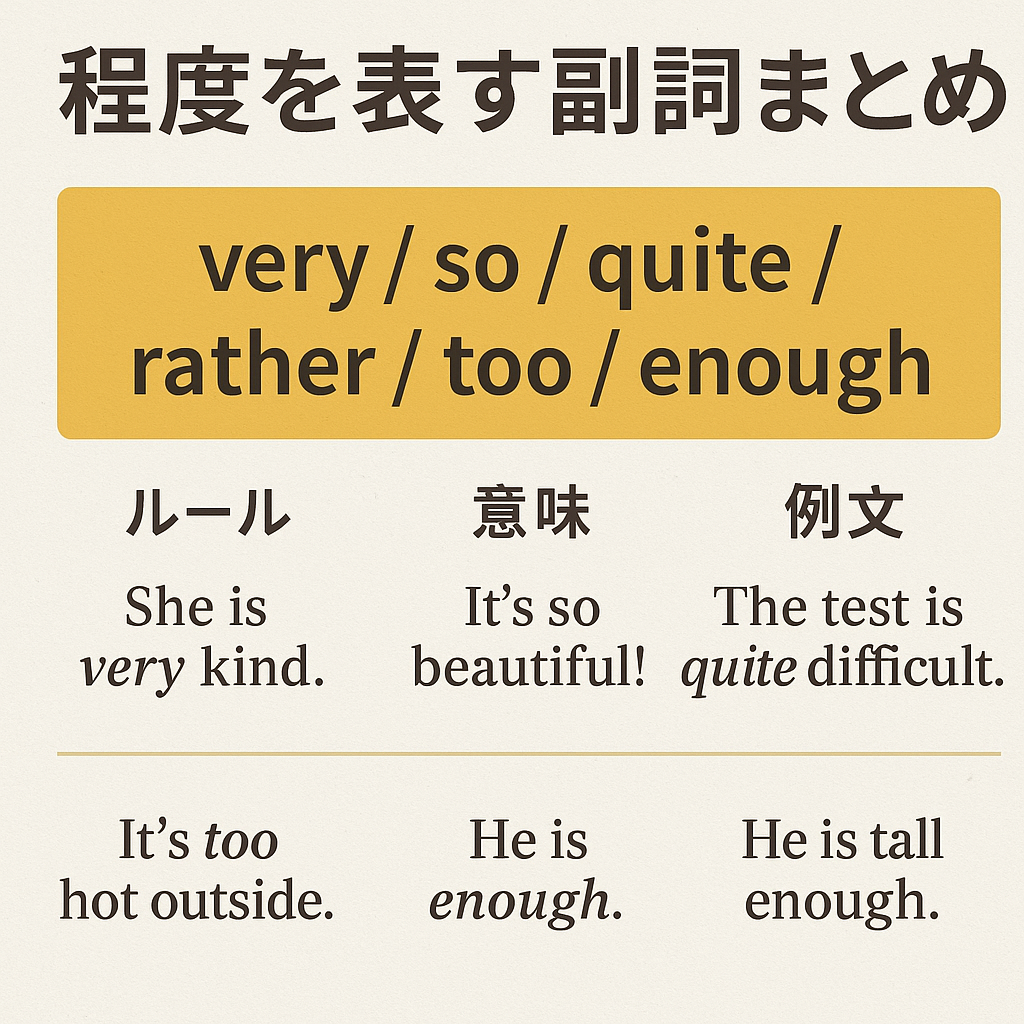

【英語文法】程度を表す副詞まとめ|very / so / quite / rather / too / enough の違いと使い方

…

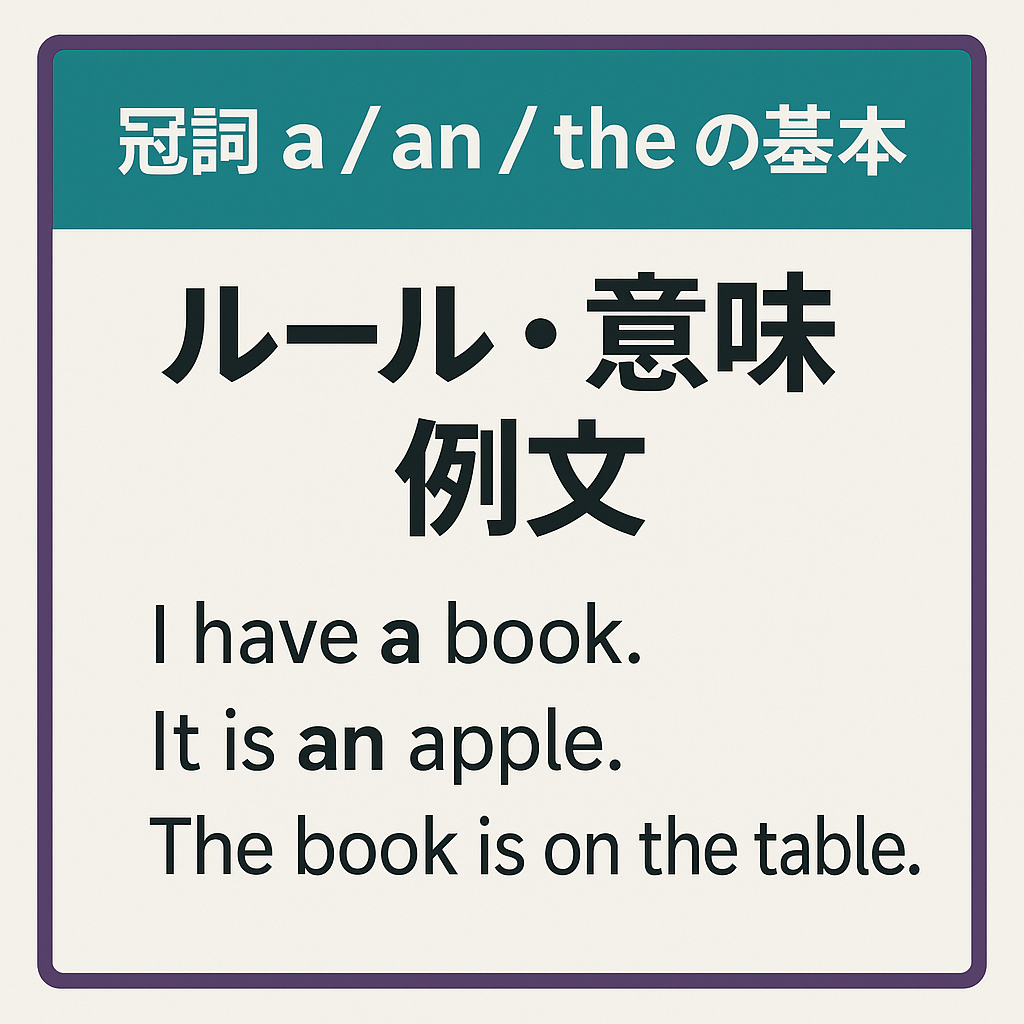

【英語文法】冠詞 a / an / the の違いと使い方|例文でわかる完全ガイド

…

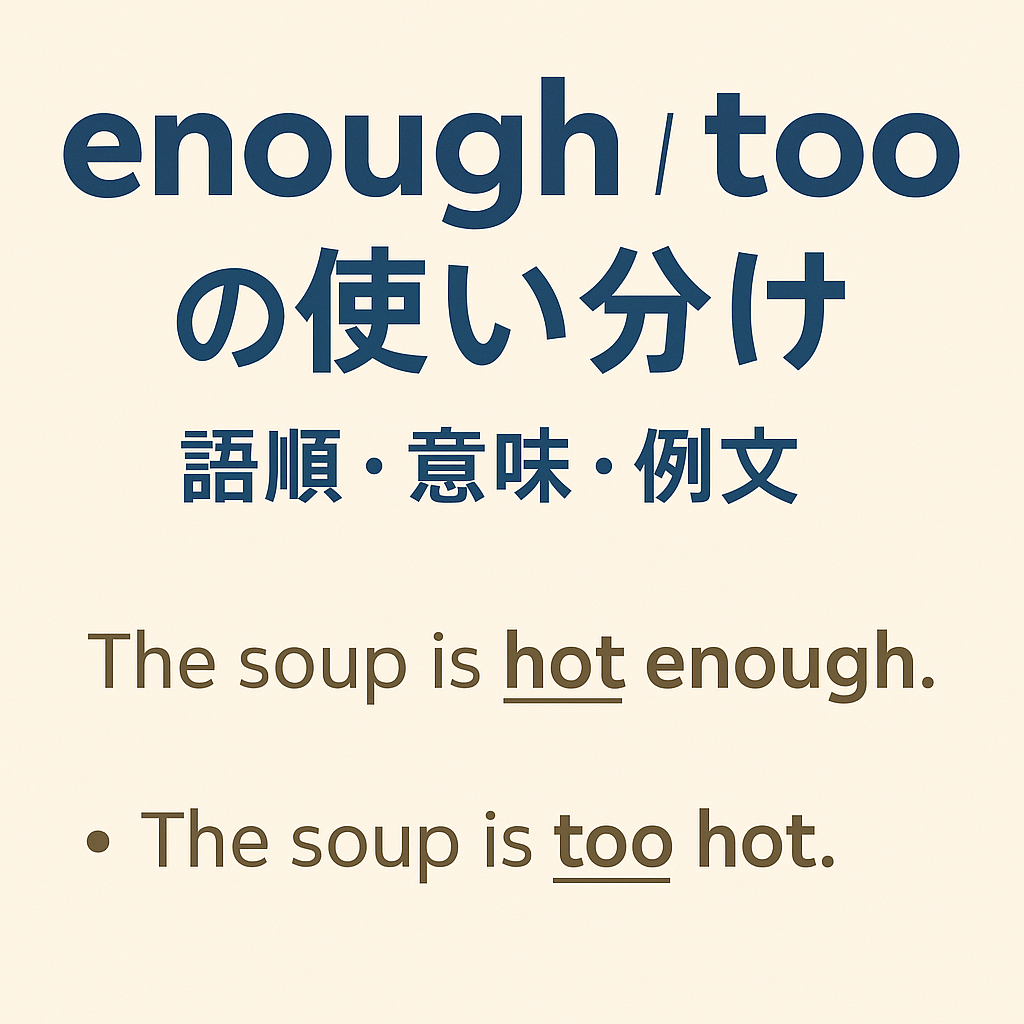

【英語文法】enough と too の違い|意味・語順・例文で分かる使い方完全ガイド

…