…

Author:admin

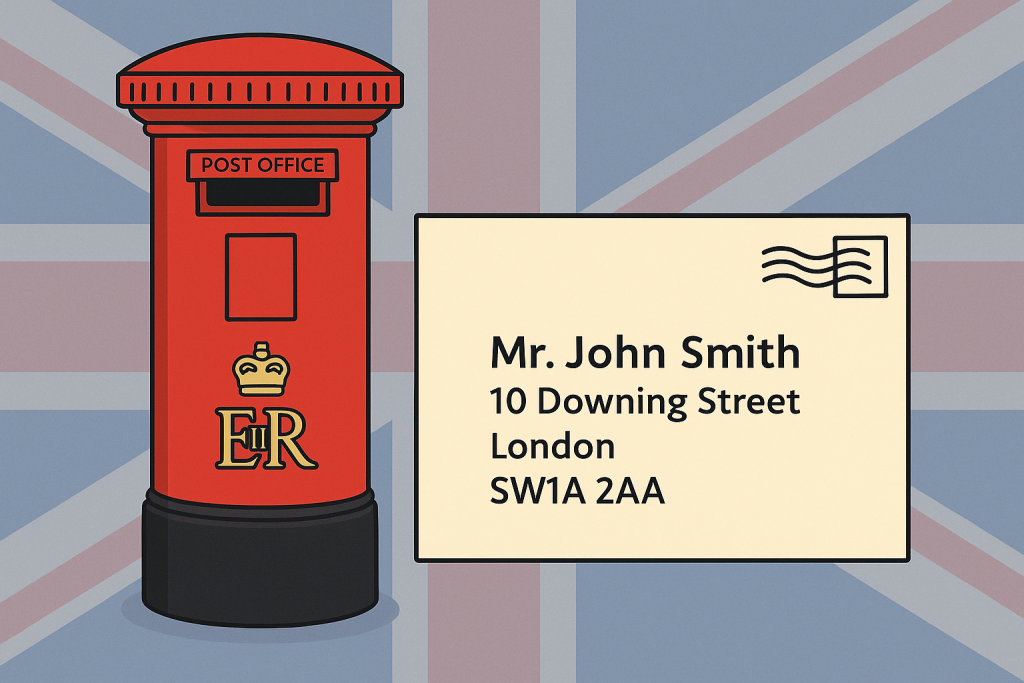

イギリスの宛名と住所の書き方|国際郵便に使える英国式フォーマットと例文

…

英語で感謝を伝える表現|カジュアル・丁寧・ビジネスで使えるフレーズ集と例文

…

英語で新年の挨拶|カジュアル&ビジネスで使える例文と自然なフレーズ集

…

おすすめイギリス映画|クライム映画ベスト3で学ぶ英語&英国文化【初心者にもおすすめ】

…

英語の大文字とアポストロフィの使い方|ルール・例文・よくある間違いを解説

…

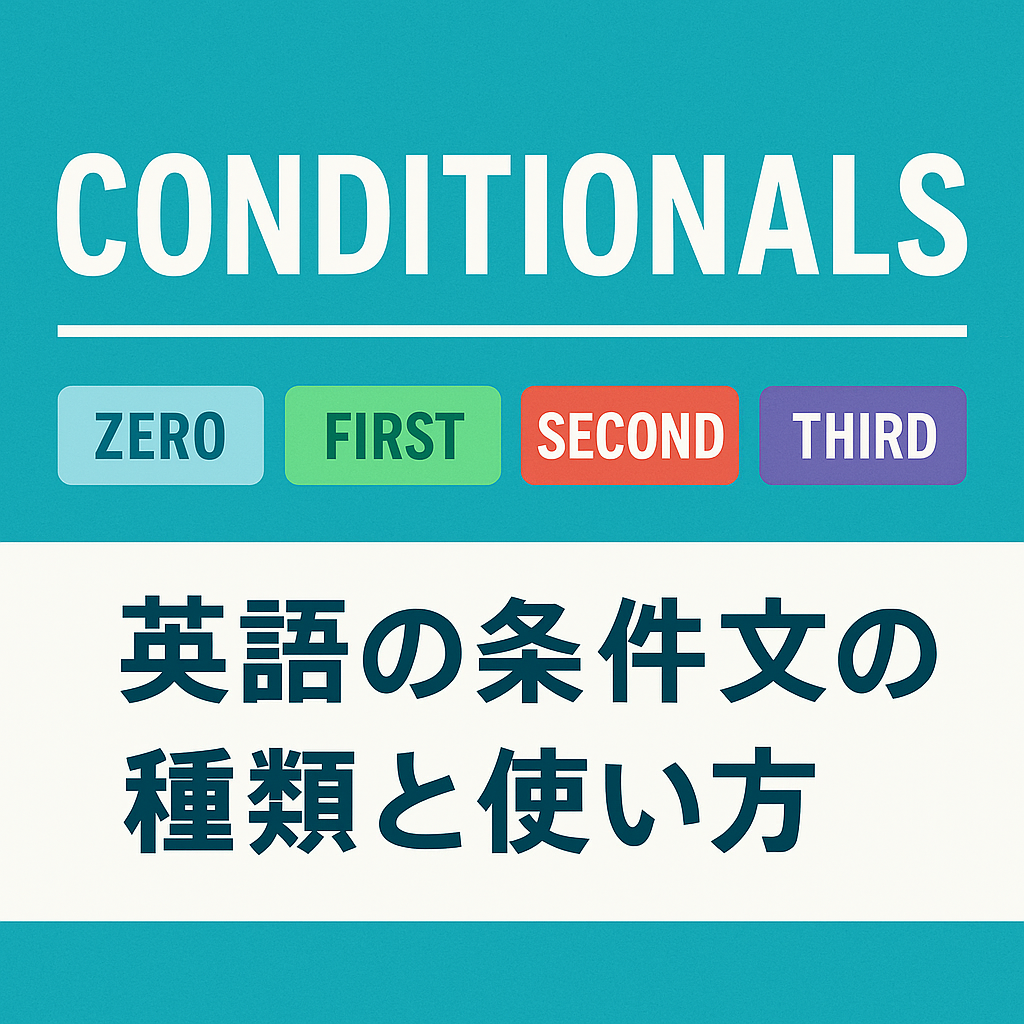

英語の条件文(if文)の種類と使い方|ゼロ・第一・第二・第三条件文を例文で徹底解説

…

未来進行形と未来完了形の違い|使い方・例文・見分け方を徹底解説

…

イギリス英語とアメリカ英語の違い一覧|語彙・綴り・文法・発音を徹底解説

…

イギリス英語をテレビで学ぶ!おすすめ番組と使える表現集【初心者OK】

…