…

人種差別

イギリスを震撼させた極右過激派のテロ計画―BBC報道に世界が衝撃

…

イギリスで深刻化するヘイトクライム――白人以外が安心して暮らせない国に?プロサッカー選手も標的に

…

イギリスで宗教や人種差別による攻撃から外国人が身を守る方法【ヘイトクライム対策ガイド】

…

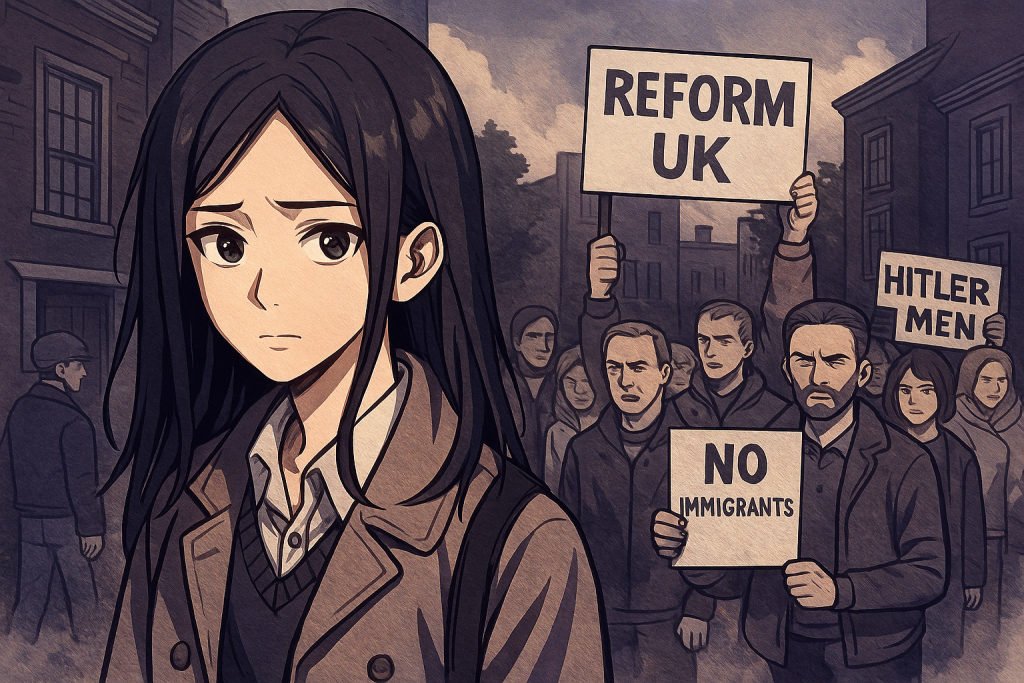

Reform UK がもたらす「差別主義社会」の危険性

…

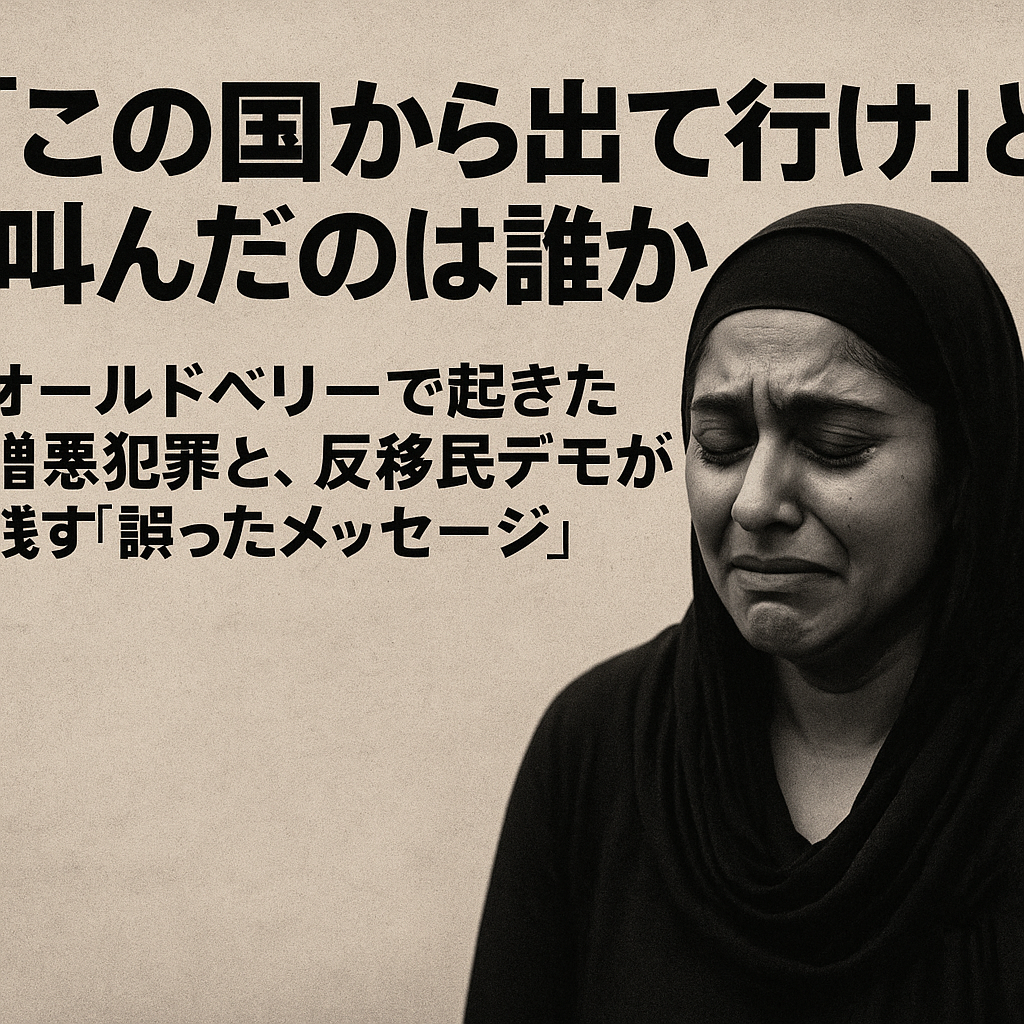

「この国から出て行け」と叫んだのは誰か――オールドベリーで起きた憎悪犯罪と、反移民デモが残す“誤ったメッセージ”

…

9月13日 ロンドン市内で反人種差別デモ行進 ― 日本人参加者への注意点

…

イギリスで広がる反移民感情と右傾化への懸念

…

「This is my country」と叫ぶユーチューバーの欺瞞 ― イギリスと日本に見る“排外エンタメ”の危険性

…

イングランドの国旗とレイシズム:偏見か現実か

…