…

住宅事情

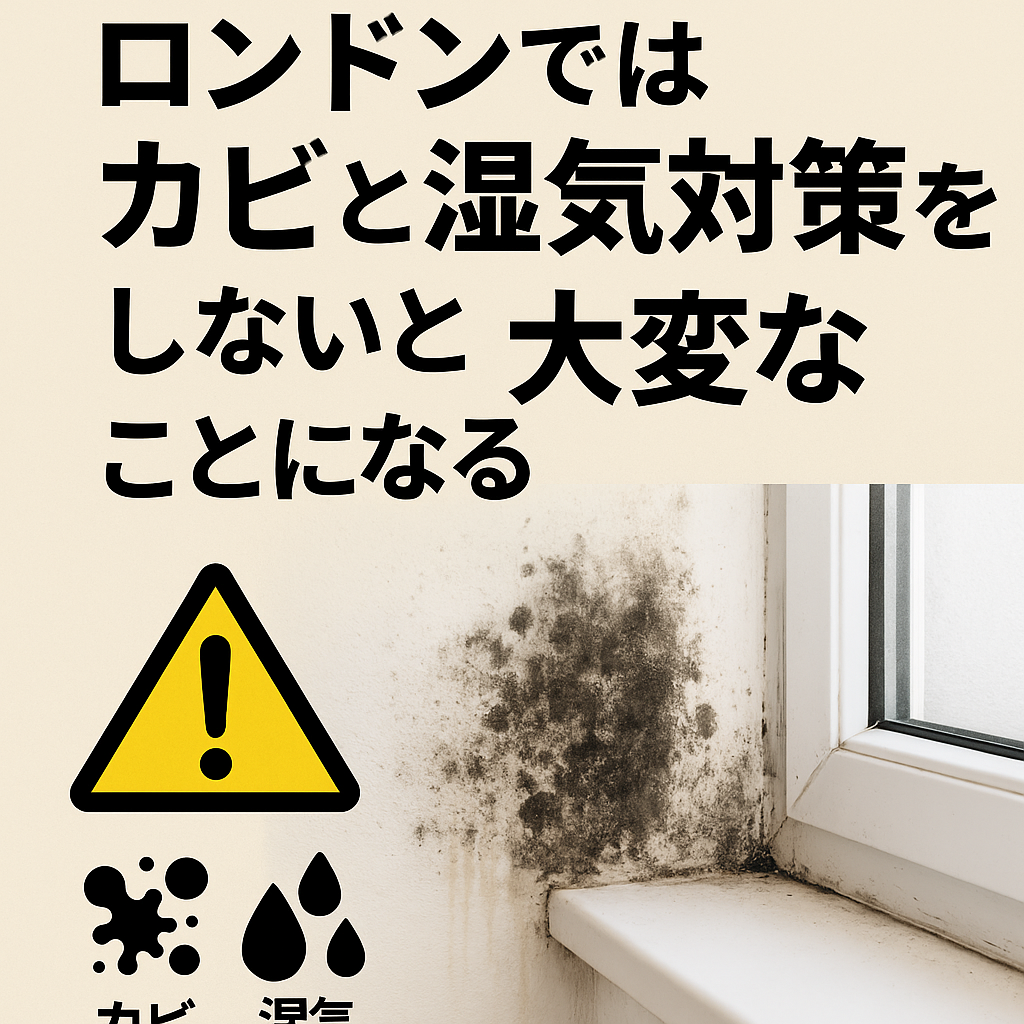

『Awaab’s Law』ができても、家はまだ安全じゃない――止まらぬ英国のカビ被害

…

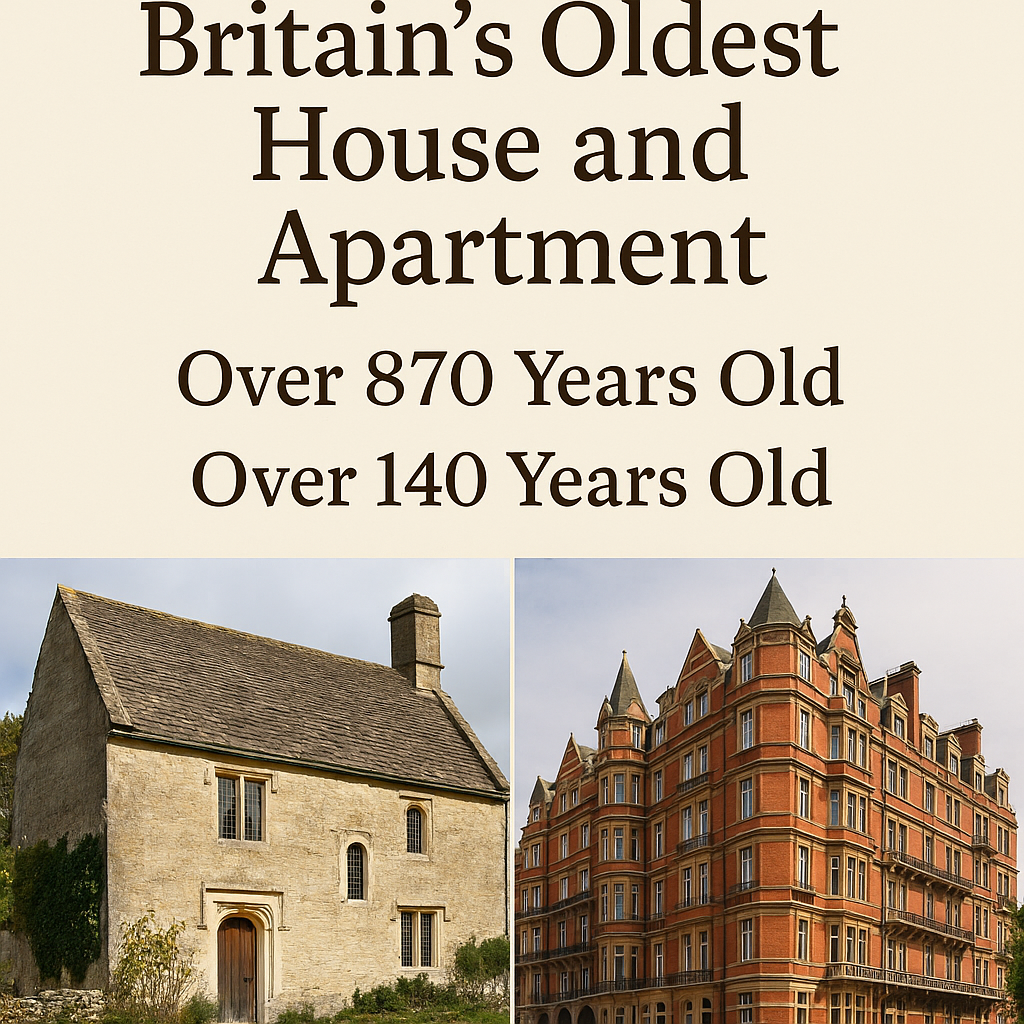

イギリスで最も古い住宅とマンションは? ― 870年の時を超える家と、140年前の高級集合住宅

…

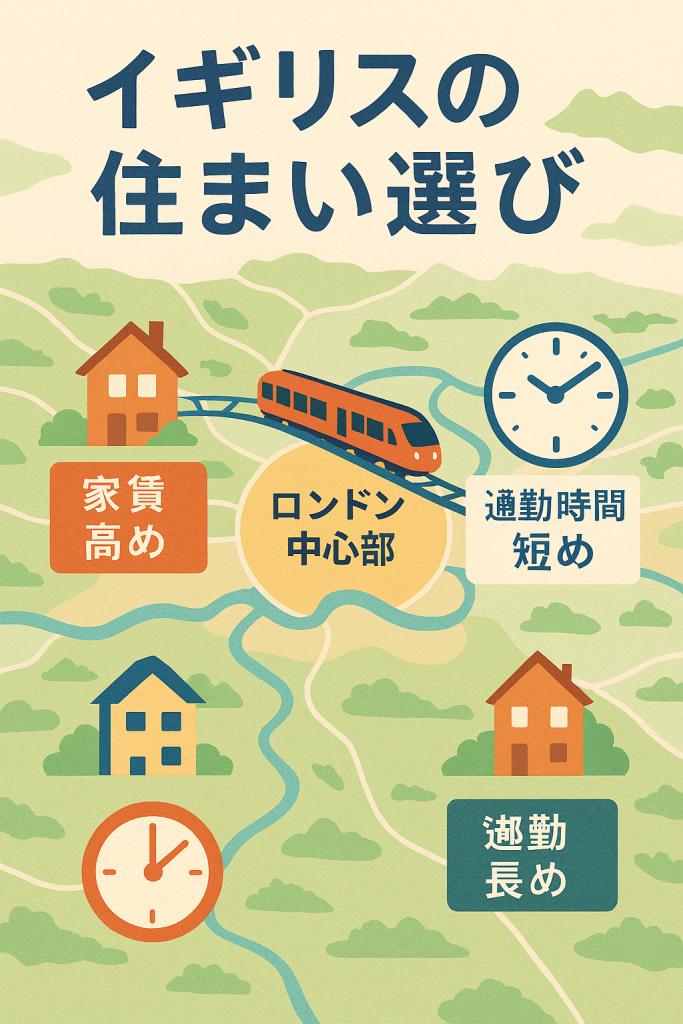

イギリスの住まい選び|郊外・通学圏の比較と家賃・通勤時間のバランスを徹底解説

…

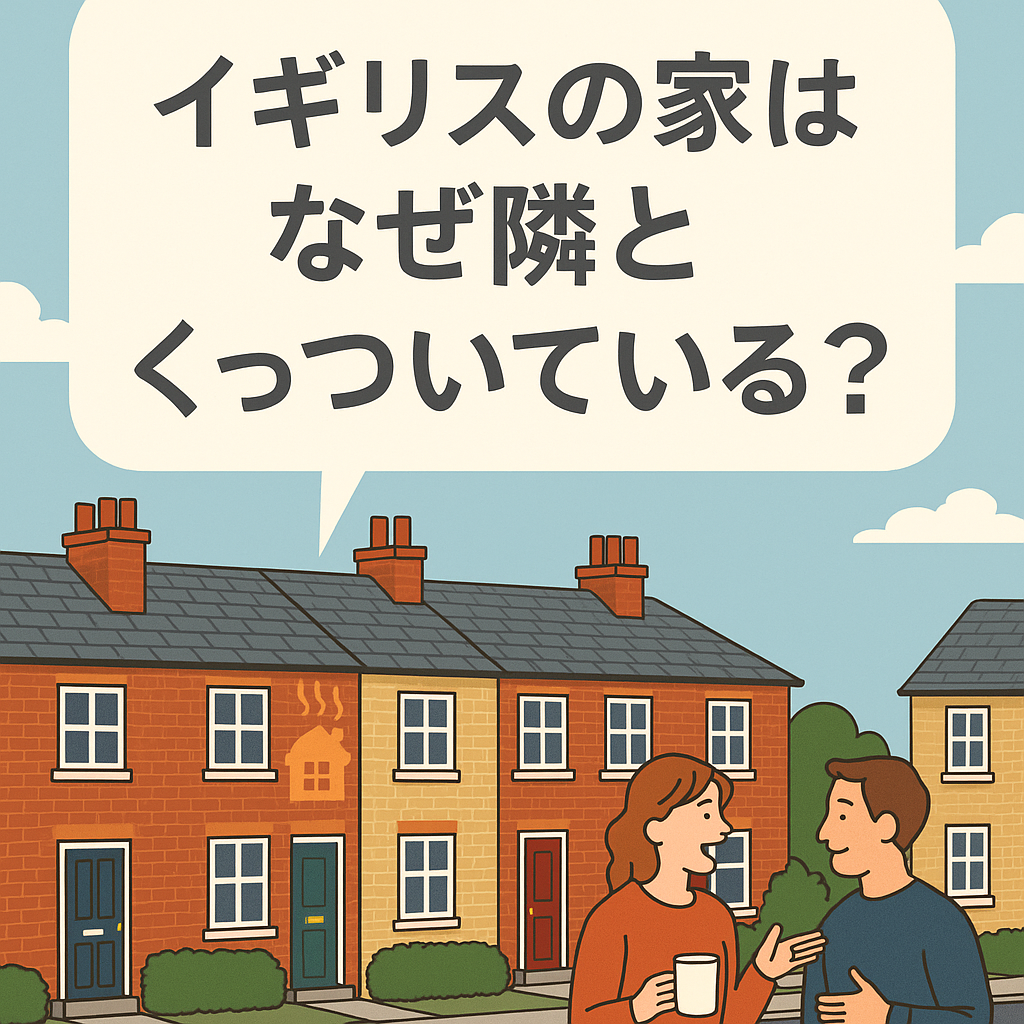

イギリスの家はなぜ隣とくっついている?テラスハウスの歴史・理由・暮らしの実態

…

ロンドンの「古い家」が建て替えられない5つの理由—イギリス特有の文化・制度・歴史が絡み合う背景—

…

イギリス住宅危機の実態:建設ラッシュの裏で進む売れ残りと生活保護転用のリスク

…

なぜイギリスの住宅では洗濯機が台所にあるのか?〜文化・建築・暮らしの事情から探るその理由〜

…

イギリス住宅の“見えない危険”——ガスボイラーと爆発事故の構造的背景

…

イギリスでレンガ造りの家を更地から建てるには?期間と費用の相場を徹底解説

…