…

スポーツ

イギリスのテニス選手に見る「本番に弱い」現象と教育の深い関係

…

イギリスでアジア人アスリートが活躍しはじめたのは本当に最近のこと? -スポーツと「見えない疎外」の歴史

…

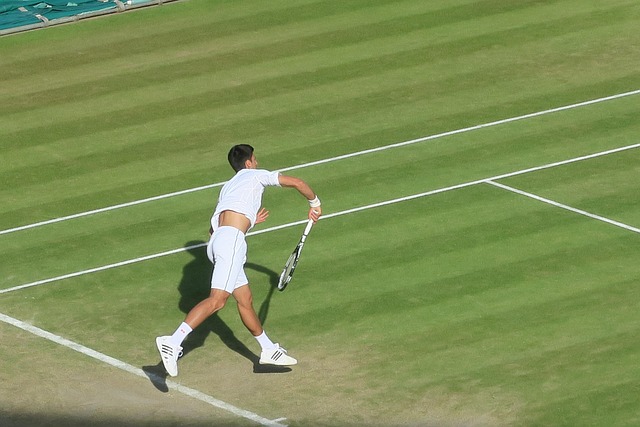

芝の祭典が動かす経済──ウィンブルドン選手権がもたらす巨大利益とは

…

「勝てなければ即クビ」―イギリスのサッカーマネージャーという椅子取りゲーム

…

テニス観戦チケットは高い?——サッカーの国・イギリスに根付くテニス文化とその価値

…

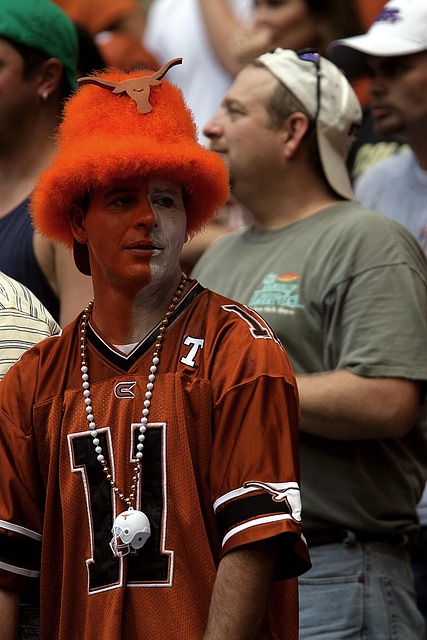

イギリスのサッカーファンを悩ます観戦コスト:チケット・グッズ・配信サービスの実態

…

ジム会員の実態:入会者数と利用頻度のギャップに見る現代社会の矛盾

…

イギリス卓球界の今:競技人口の拡大と未来への展望

…

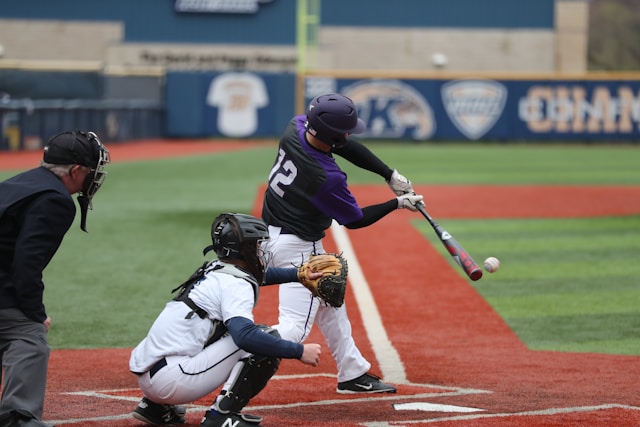

イギリスにおける野球事情:存在するのか、知られているのか?

…