序章:25年以上経っても消えない衝撃

1997年8月31日、パリのポン・ド・ラルマ橋トンネルで、世界は突然のニュースに震撼した。プリンセス・ダイアナの死——享年36歳。パパラッチに追われ、恋人ドディ・アルファイドと共に乗っていた車が事故を起こした。公式な死因は「運転手の飲酒と過失による事故」と結論づけられた。

しかし、その直後から「本当に事故だったのか」という疑念が渦巻いた。フランス、アメリカ、そして何より母国イギリスで、ダイアナの死は単なる「悲劇」ではなく、王室や国家のあり方に深く関わる事件として人々の口に上り続けることになる。

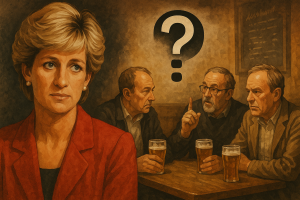

25年以上経った今でも、イギリスのパブや家庭の食卓、そして飲み会の雑談の場で、「あれは事故だったのか?暗殺だったのか?」という話題は、まるで都市伝説のように生き続けている。なぜなのか。その理由を探ることは、ダイアナ妃という存在がイギリス社会に残した爪痕を理解することにつながる。

ダイアナ妃という「国民のプリンセス」

ダイアナ・スペンサーは、チャールズ皇太子と1981年に結婚し、瞬く間に世界的なスター王妃となった。彼女は王族でありながら庶民的で、温かく、時には弱さすら見せた。その人間的な魅力が、人々の心をとらえた。

- エイズ患者と握手する姿

- 地雷除去活動に参加する姿

- 育児に積極的に関わる母親としての姿

ダイアナは、古い王室のイメージを壊し、「血の通ったロイヤル」を体現した。そのため彼女は「The People’s Princess(国民のプリンセス)」と呼ばれるようになる。

だがその一方で、チャールズ皇太子との不仲、カミラ夫人の存在、王室との確執が、彼女の人生を複雑にした。メディアに追いかけられ、私生活を切り売りされ、孤独に苦しんだ姿は、国民の同情を呼ぶと同時に「王室への批判」を強めていった。

「事故説」と「暗殺説」のせめぎ合い

ダイアナの死後、フランス警察とイギリス当局は徹底的に調査を行い、最終的には「単なる自動車事故」という結論に落ち着いた。運転手アンリ・ポールは高濃度のアルコールを摂取していたとされ、過失は明白だとされた。

しかし、国民の間では納得できない人が多かった。

- なぜ警護が手薄だったのか?

- なぜ車の速度はあれほど出ていたのか?

- なぜ彼女が恋人と一緒にいた時に限って「偶然」事故が起きたのか?

さらには、「ダイアナ妃が王室の秘密を暴露しようとしていた」「ドディと結婚すれば、イギリス王室にアラブの血が入ることを嫌った勢力がいた」など、陰謀論が噴出した。

公式の調査報告書『オペレーション・ペイジェット』が2006年に発表され、「暗殺説には証拠がない」と明言しても、人々の口から噂は消えなかった。むしろ「真実を隠すための報告ではないか」という逆説的な不信を生んだ。

イギリス社会の「飲みの席」で語られる理由

なぜイギリス人は今もなお、この話を酒場で語り続けるのか。そこにはいくつかの社会的・文化的背景がある。

1. 王室への複雑な感情

イギリス人にとって王室は「伝統」と「誇り」の象徴であると同時に、「税金で生きる特権階級」への不満の対象でもある。ダイアナの死は、その二面性を象徴する出来事だった。

- 王室が冷たく、形式的であることへの反発

- ダイアナの人間味への共感

- そして「王室が彼女を追い詰めたのではないか」という疑念

酒の席は、そうした複雑な感情をぶつけ合う安全な場であり、「王室批判」が日常の会話に混ざる格好の機会になる。

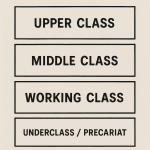

2. 階級社会と「陰謀論文化」

イギリス社会は未だに階級意識が根強い。上流階級や政府に対する「不信感」は歴史的に強く、庶民は常に「裏で何か仕組まれているのではないか」と考えやすい。ダイアナの死は、その格好の題材だった。

パブで pint グラスを片手に「やっぱりMI6(英国諜報機関)の仕業じゃないか」と語るのは、単なる冗談でありつつ、社会への皮肉を込めた「庶民の知恵」でもある。

3. メディアの執拗な報道

ダイアナは「史上最も追いかけられた女性」と言われるほど、パパラッチに生涯を追われ続けた。死後もメディアは彼女を題材にドキュメンタリーや特集を繰り返し放送し、NetflixやBBCでも定期的に再検証が行われている。

そのため、若い世代ですら「ダイアナ事件」を知り、話題にできる。飲み会で「結局どうだったんだろうな」という話になるのは、メディアが定期的にその火をくべ続けているからでもある。

4. 「共通の話題」としての魅力

サッカーや天気と同じように、ダイアナ妃の死は「誰もが知っている話題」であり、意見を言いやすいテーマだ。しかも正解がない。だからこそ飲み会で「事故派」と「暗殺派」に分かれて盛り上がることができる。まるで都市伝説や怪談のように、「真相はわからない」という点が会話を長引かせる。

ダイアナ妃の死が象徴する「王室と民意のズレ」

実はダイアナ妃の死の直後、王室の対応は大きな批判を浴びた。国民が花を手向け涙を流す中、王室は数日間沈黙し、エリザベス女王が半旗を掲げることさえ渋ったのだ。「冷たい」「国民感情を理解していない」という非難が殺到し、女王は慌ててテレビ演説を行った。

このエピソードは、王室と国民の距離感を浮き彫りにし、以後の王室運営に大きな影響を与えた。

- チャールズ皇太子の再婚時の反応

- ハリー王子とメーガン妃の王室離脱問題

- 王室の透明性に対する要求

これらの問題の根底には、ダイアナ妃の死を通じて露わになった「王室の不器用さ」への記憶が横たわっている。だからこそ、イギリス人にとってダイアナは「過去の人」ではなく、現在の王室を語る際の参照点であり続けているのだ。

結論:なぜ語り継がれるのか

ダイアナ妃の死は、単なる交通事故の枠を超えて、イギリス人のアイデンティティに深く関わる事件となった。

- 王室への愛憎

- 権力への不信

- メディアの影響力

- そして「国民のプリンセス」を失った喪失感

これらが絡み合い、未だに「飲みの席で語られる話題」として息づいている。

つまり、イギリス人にとってダイアナ妃の死を語ることは、単に一つの事故を議論することではなく、自分たちの社会と王室、そして「庶民と権力」の関係を確認し合う行為なのである。

ビールを片手に、「あれはやっぱり事故じゃないだろう」と笑いながら語る姿の裏には、王室への皮肉、庶民のしたたかさ、そして失われた「国民のプリンセス」への郷愁が、静かに息づいているのだ。

Comments