…

経済

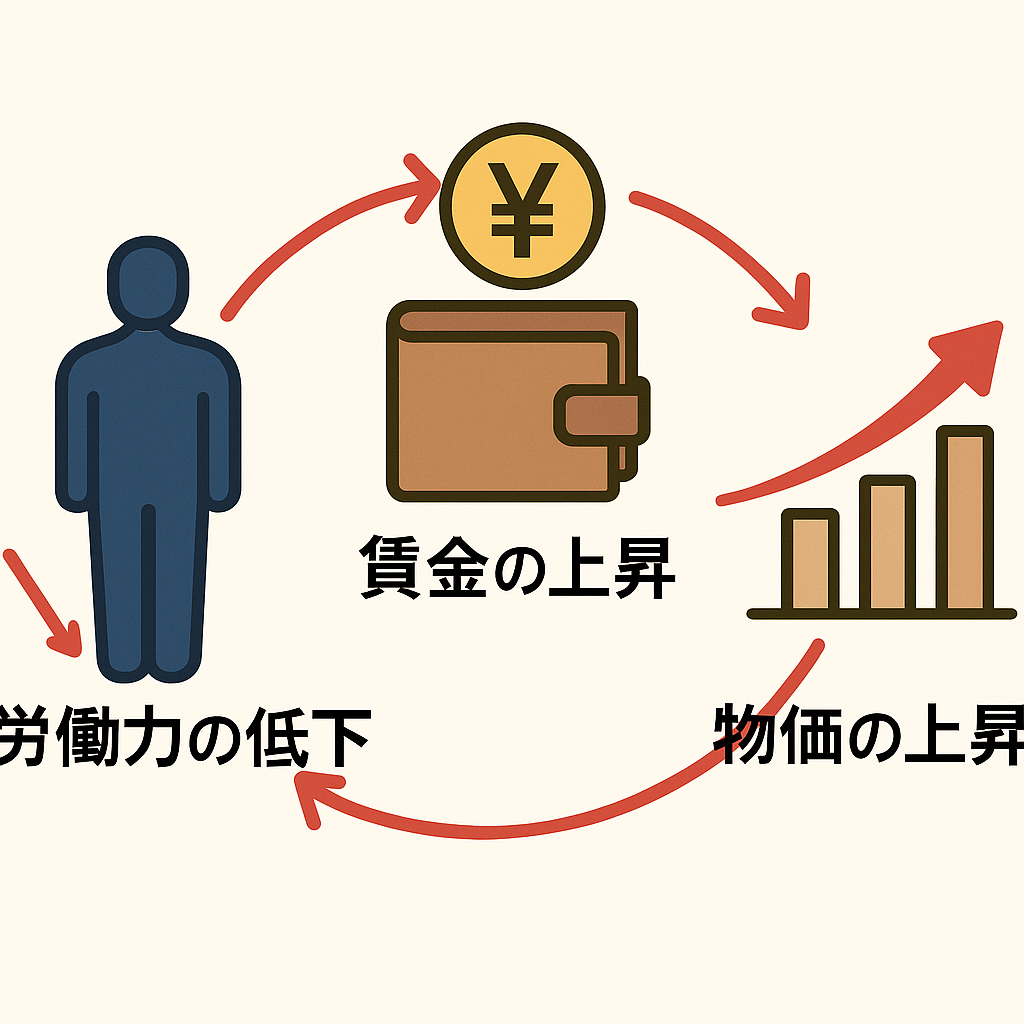

労働力の低下と賃金上昇の差を埋める物価上昇とは?構造的インフレの正体を徹底解説【2025年版】

…

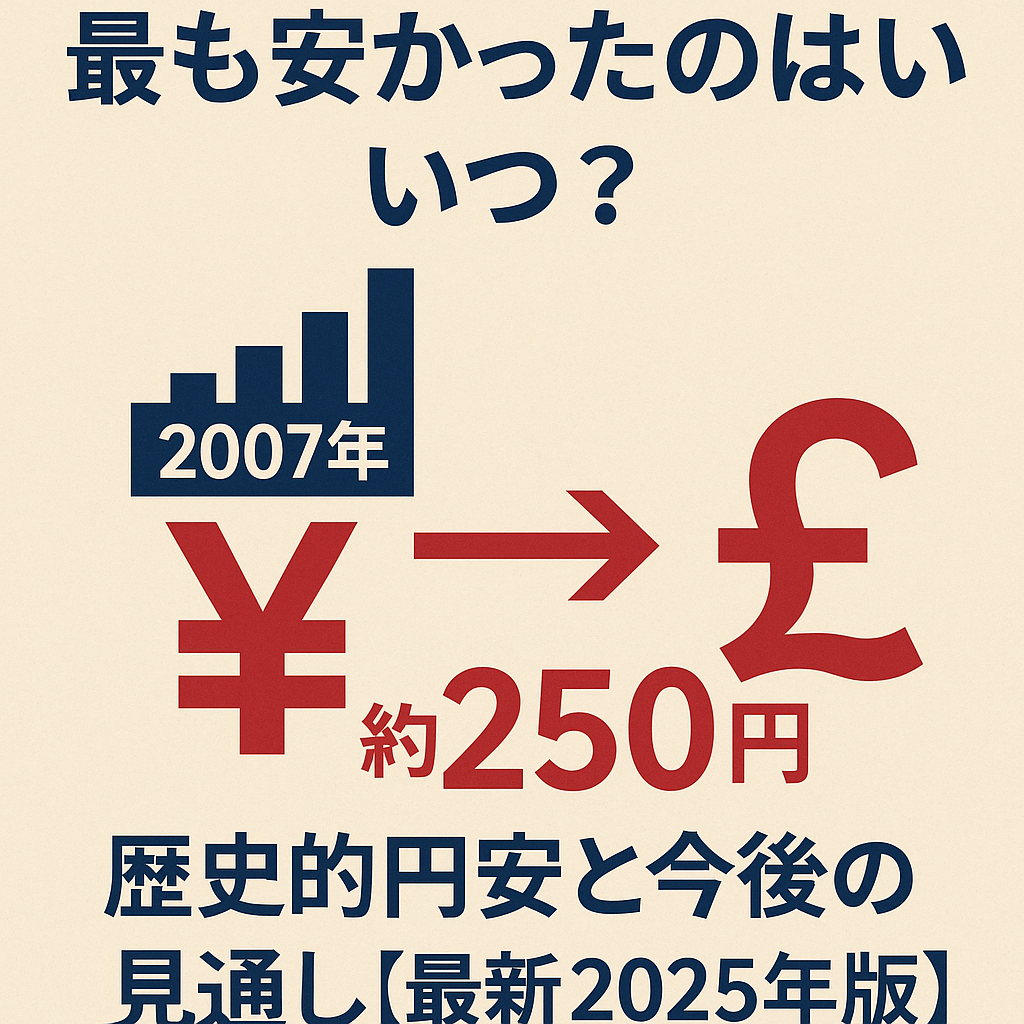

日本円がポンドに対して最も安かったのはいつ?2007年の歴史的円安と今後の見通し【最新2025年版】

…

なぜイギリスの物価上昇は止まらないのか?G7で最も高いインフレ率の背景を徹底解説

…

イスラエル野党党首がAI・半導体への国家投資を宣言|英国経済にも波及、ロンドン・ケンブリッジで進むテック連携

…

英国AI戦略とスタートアップ支援の現状|スターマー政権が描くテック国家の未来

…

米英テクノロジー協力が進展|AIと半導体で生まれる新たな産業連携

…

「中東のシリコンバレー」イスラエル発のテック革命と世界投資の動き

…

ロンドン発スタートアップ最前線|AI×フィンテックで変わる都市経済

…

ロンドンが世界のAIハブへ|ケンブリッジとの連携で進むイノベーション都市構想

…

雇用環境に再び暗雲 ― イギリスで進むAI導入と人員削減の現実

…

AIが変えるイギリスの働き方|人件費削減と世代間の反発を超えた新しい未来

…