…

インフレ

働けば働くほど貧しくなる国:英国インフレという成功した搾取システム

…

政治家が言う「生活コストの改善」とは実際になんなのか

…

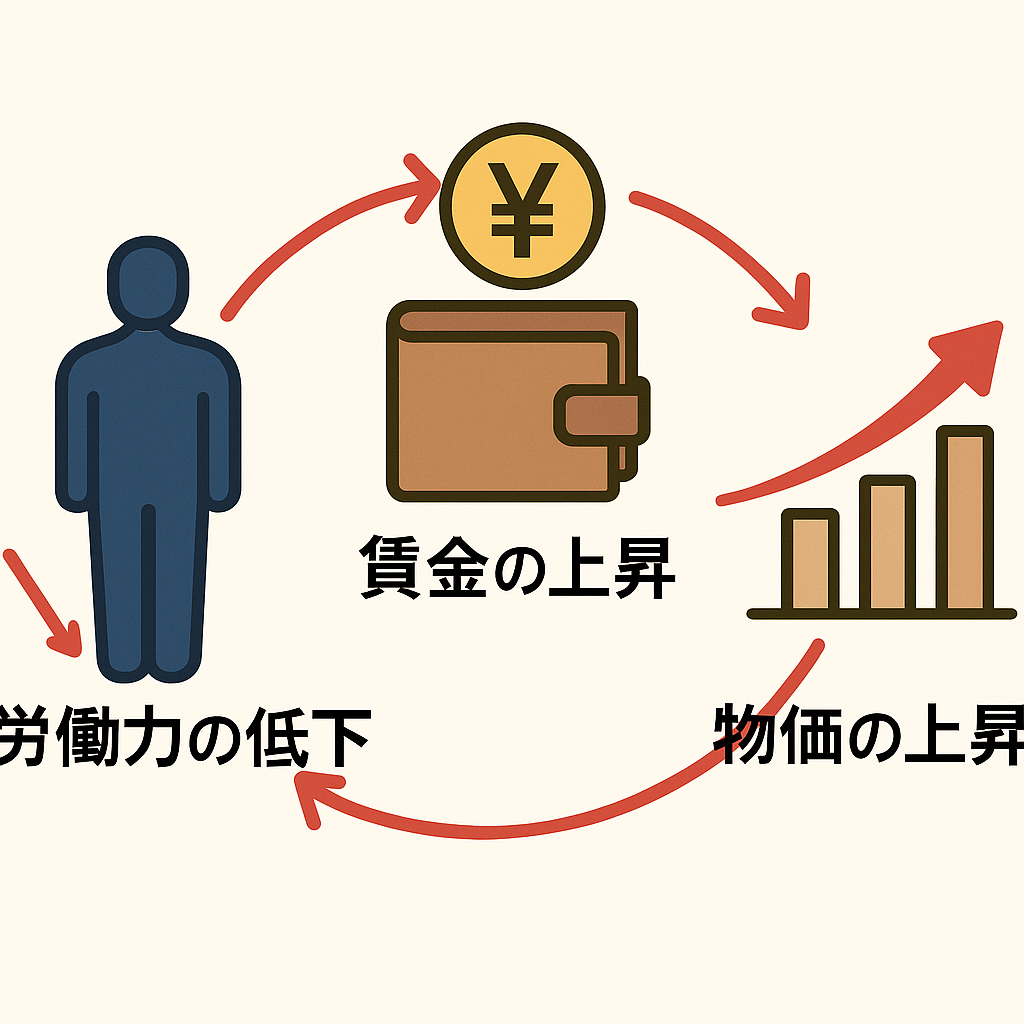

労働力の低下と賃金上昇の差を埋める物価上昇とは?構造的インフレの正体を徹底解説【2025年版】

…

なぜイギリスの物価上昇は止まらないのか?G7で最も高いインフレ率の背景を徹底解説

…

イギリスのインフレ率が高止まりする背景 ― 共存を拒んだ代償

…

1億円あっても安心できない国、イギリス──インフレが壊す「中流階級」の幻想

…

「チョコが高すぎる!」ヨーロッパ人も驚くイギリスの物価高

…

イギリスの物価上昇が止まらない!交通費・光熱費・税金の値上げとその対策

…

イギリスにおける食料品価格の上昇とその影響

…