…

ロンドン

ロンドンで生活する上でのお役立ち情報、ロンドンでの常識、ロンドンでの物件探し、小学校の申し込み方法、セカンダリースクールの申し込み方法、インターネットの料金形態、公共料金の支払い方法など、ロンドンで生活するうえで必要不可欠な情報満載の英国生活サイト。

朝10時にパイントを──英国という名の液体燃料社会

…

イギリス人が違法薬物に抵抗が少ない理由|私立・公立学校を問わず広がる社会的背景と文化的要因

…

【2025年版】ロンドン不動産市場の最新予測|住宅価格・賃貸動向・金利・投資戦略を徹底解説

…

英国チップショップ文化とテイクアウェイの進化|フィッシュアンドチップスが育んだ国民食の物語

…

英国でiPhone 17が“不人気”?価格・市場・買い替えサイクルから読み解く【2025年版】

…

イギリスの犯罪も近代化?銀行強盗からハッキング時代へ|最新動向を解説

…

ロンドンで住むならどこ?学区・治安・交通の便で選ぶおすすめエリア徹底ガイド

…

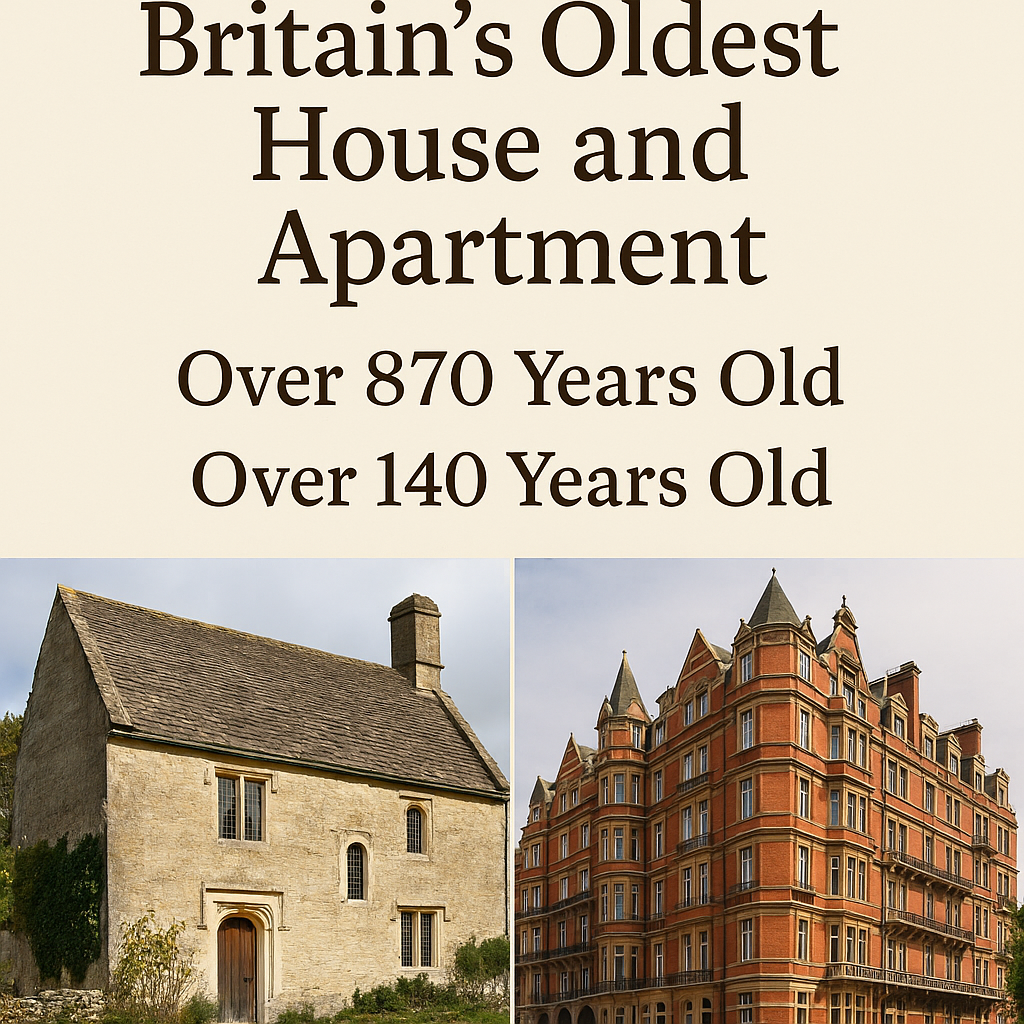

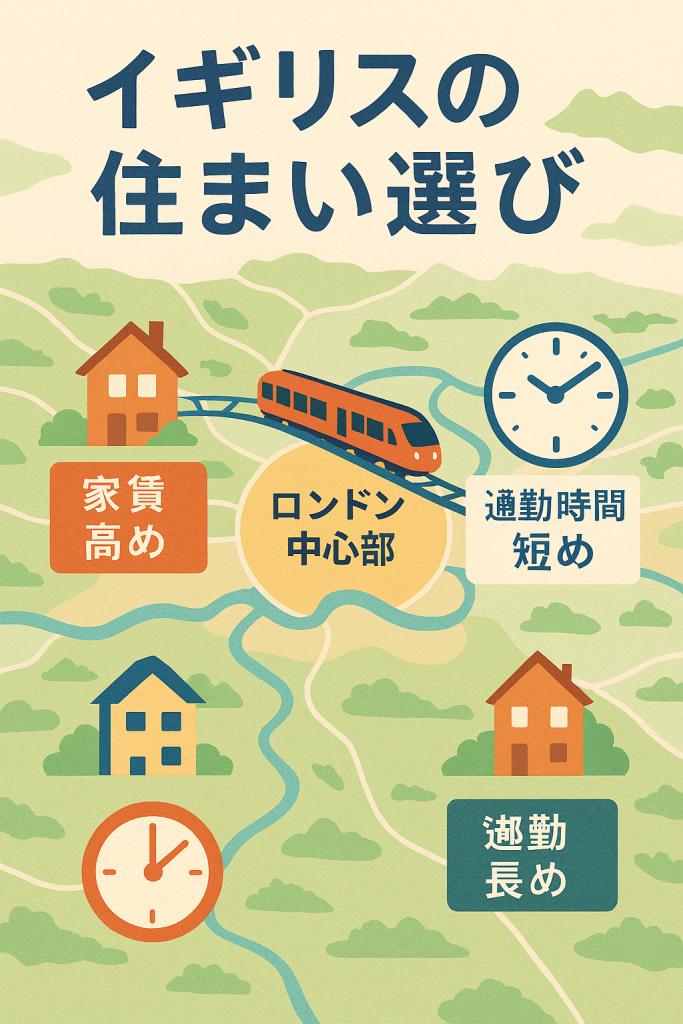

イギリスの住まい選び|郊外・通学圏の比較と家賃・通勤時間のバランスを徹底解説

…

イギリス鉄道パスの選び方|BritRail Passの種類・使い方・お得な購入方法まとめ

…