…

英国

日本とは生活様式がちがうイギリス。どんなに大きなバスルームにもトイレがついていたり、キッチンに洗濯機があり音がやたらうるさいし、お湯をわかすケトルというものが沸くのは早いけど音がうるさい、掃除機もダイソン以外は使い物にならない、そんなイギリスで賢く生きていくための情報を逐一提供します。

ロンドンで空き巣が多いエリア TOP10

…

ロンドンの家賃はこれから下がるのか?──市場の現実に直面する大家たち

…

[訃報]007の象徴、英国の誇りに暗雲

…

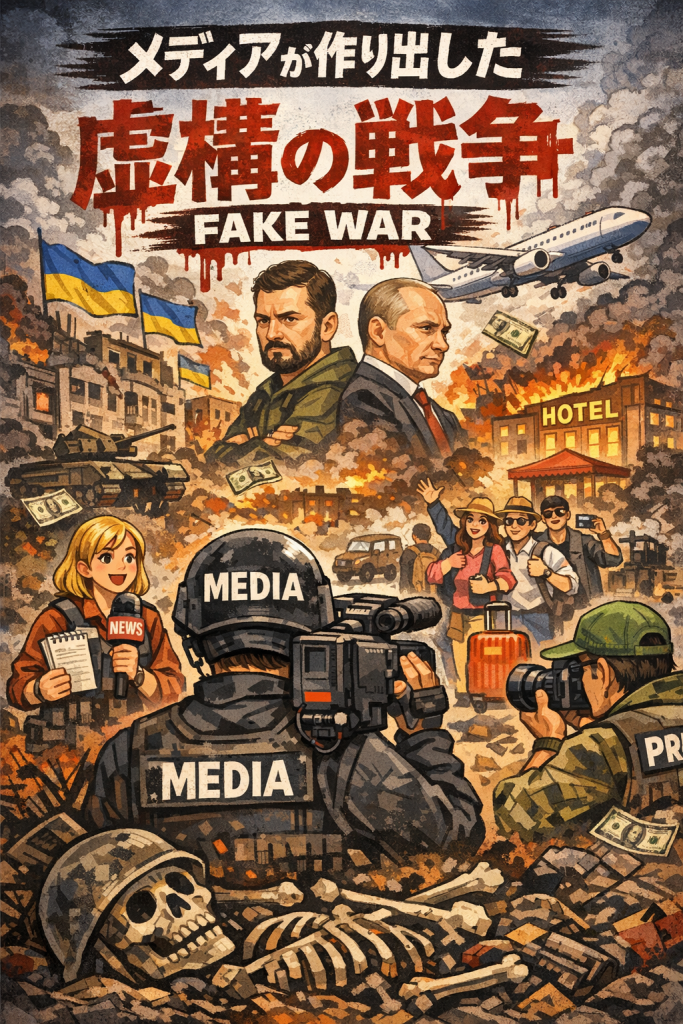

報道が生み出した「虚構の戦争」

…

英語穴埋め問題【初級 第4弾】過去形(be動詞・一般動詞)

…

英語穴埋め問題【初級 第3弾】疑問文・否定文

…

英語穴埋め問題【初級 第2弾】一般動詞

…

英語穴埋め問題【初級 第1弾】be動詞

…

イギリス人はトランプ米大統領をどう評価しているのか?

…

「イギリスは観光地として人気がない?」それでも巨額のインバウンド収入

…

景気悪化が続くイギリスで、10代のギャング関与は増えているのか

…