はじめに

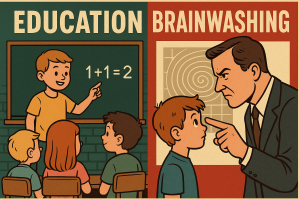

「教育」と「洗脳」。この二つの言葉は一見まったく異なる領域に属するように見えるが、両者の境界線は驚くほど曖昧である。教育とは、人に知識や技能を与え、人格の形成を助ける営みだとされる。一方、洗脳とは、特定の思想や価値観を強制的に刷り込み、批判的思考を奪う行為だと理解されている。けれども学校教育の現場においては、この「教育」と「洗脳」のあいだに揺れ動くような経験をすることは少なくない。

例えば、学校で「これを知らなければ社会で生きていけない」と言われるとき、それは本当に不可欠なことなのか。算数の「1+1=2」を理解しなければ生きられないのかといえば、必ずしもそうではない。数字を知らずとも、人は生活の知恵や共同体の助けを通して生きていくことは可能である。教育はあたかも「生き残るために必須の基礎」を与えているかのように語られるが、それはしばしば「生き方の価値観を一方向に縛り付ける装置」となりうる。

では、学校という教育の場は本来どうあるべきなのか。本稿では「教育と洗脳の境界」「子どもが子どもを教える可能性」「秩序と不確実性の再評価」といった観点から、教育の場の再定義を試みたい。

1. 学校教育に潜む価値観の押し付け

1-1 「必要不可欠」という言葉の暴力性

学校教育はしばしば「これが分からなければ社会に適応できない」と子どもたちに告げる。だが、その「必要不可欠」とされる内容は時代とともに移り変わる。かつて読み書き算盤(そろばん)が絶対に必要とされたが、今ではスマートフォンと音声入力で読み書きすら代替されつつある。

「これを知らねばならない」と断定することは、一種の暴力である。なぜなら、それは「知らなくても別の道を切り開けるかもしれない」という可能性を封じるからだ。教育が多様性を尊重する営みであるならば、むしろ「知らなくても生きられるし、知っていれば便利かもしれない」という柔らかい提示の仕方が求められるだろう。

1-2 学校が生み出す「正解主義」

現代の学校教育では「正解」が強く求められる。テストは一つの答えを前提に作られ、偏差値によって人が序列化される。この仕組み自体が「価値観の押し付け」である。なぜなら、そこでは「唯一の正しさ」に従うことが善であると無意識に刷り込まれるからだ。

しかし、人間社会の本質は不確実性であり、複数の正解が共存する状況の中でどう生き抜くかが問われる。にもかかわらず、学校教育はその多様性を切り捨て、「唯一の正解」に向かわせる。ここに教育と洗脳の境界線がにじみ出ている。

2. 「大人のいない教育の場」という可能性

2-1 子どもが子どもを教える意味

「教育の場には必ず大人が必要だ」という考えは根強い。しかし、それは本当に不可欠なのだろうか。歴史を振り返れば、人類は長く「遊び」や「模倣」を通して学んできた。子どもたちは年上の子どもから学び、共同体の中で知識や技術を伝承してきたのである。

もし教育の場を「知識や価値観を一方的に押し付ける場所」から「子ども同士が学び合う場」へと転換できれば、そこには自由と創造性が生まれるだろう。子どもは大人の思惑を超えて、自分たちの世界観に沿った知恵を交換することができる。

2-2 「秩序が乱れる」という幻想

「大人がいなければ秩序が乱れる」という声もある。しかし、その秩序とは誰にとっての秩序なのか。大人にとって都合のよい静けさが秩序だとすれば、それは支配に過ぎない。むしろ、子どもたちだけの空間にこそ「自然発生的な秩序」が芽生える可能性がある。ルールは外から押し付けられるものではなく、内部から合意されるものへと変わる。

ここにこそ、教育の本質的な自由があるのではないだろうか。

3. 不確実性を受け入れる教育観

3-1 「基礎」の神話を疑う

教育においてよく語られるのが「基礎が大切だ」という言葉である。家を建てるには土台が必要であるように、学びにも基礎が欠かせない、という比喩が用いられる。だが、人間の世界は建築物のように整然とした土台の上に築かれてはいない。不確実性と偶然性の積み重ねによって動いている。

基礎がなければ崩れる、というのは「工学的な家」の発想であり、「人間的な生」にそのまま当てはめることはできない。むしろ基礎が欠けていても、人は創意工夫によって生き延びていく。基礎を絶対視することこそが、洗脳的な教育観の表れなのだ。

3-2 不確実性を前提にした教育

では、不確実性を前提にした教育とは何か。それは「未来のために唯一の正解を備えること」ではなく、「未知の状況に対応できる柔軟さを育むこと」である。子どもに与えるべきは「必ず役立つ知識」ではなく、「役立つかどうかを見極める視点」や「不要な知識を手放す勇気」である。

教育がこの方向へ転換すれば、それはもはや洗脳とは呼ばれない。子どもは自由に考え、自分なりの解を紡ぎ出すことができる。

4. 学校を「学びの市場」へ

教育の場を一つの「市場」に見立てることができるかもしれない。市場にはさまざまな商品が並び、消費者は自由に選択できる。教育もまた「必須の知識を押し付ける場」ではなく、「多様な知識や価値観が並び、それを取捨選択できる場」であるべきだ。

子どもは自分の興味や必要に応じて学びを選び取る。その過程で失敗や回り道を経験するだろうが、それもまた「生きる力」の一部である。学校が「商品棚を決めつける役割」から「多様な棚を並べる役割」へと変わるなら、教育は洗脳から解放される。

5. おわりに

教育と洗脳の境界は、常に揺らぎ続ける。学校は「必要不可欠」という名のもとに知識を押し付けるが、その多くは絶対的に必要なものではない。むしろ、生きるうえで不可欠なのは「不確実性を生き抜く柔軟さ」であり、それは唯一の正解を覚えることによっては育まれない。

教育の場は、大人が一方的に支配する場でなくてもよい。子どもが子どもを教え合い、秩序を自ら作り出す空間にこそ、本物の学びがある。不確実な世界において、教育は「基礎を固める営み」ではなく、「未知を探究する実験場」であるべきなのだ。

Comments