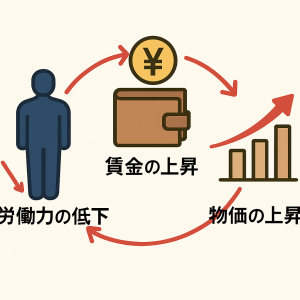

労働力の低下と賃金上昇、その差を埋める物価上昇とは?

世界的に人口減少・高齢化が進むなかで、労働力の低下が構造的に起きています。 一方で人手不足により賃金は上昇。しかし、生産性の改善が追いつかないため、 企業は価格転嫁(=物価上昇)で人件費上昇分を補うという現象が広がっています。

結果として、賃金が上がっても実質購買力は伸びないという“賃金インフレギャップ”が発生。 これは先進国全体が直面する「新しいタイプのインフレ構造」です。

① 労働人口の減少と人手不足

OECD諸国では、特に40〜60代層の労働参加率が低下しています。 コロナ禍以降の早期退職、移民規制、医療・物流分野の疲弊などにより、 労働供給は慢性的に不足しています。

例えばイギリスでは、2020年以降で約50万人以上の労働者が市場から離脱。 日本でも少子化により働き手が減少し、同様の現象が進行しています。

② 賃金上昇の背景と企業への圧力

労働供給が減ると、企業は限られた人材を確保するために賃金を引き上げざるを得ません。 しかし、賃金上昇は生産性向上を伴わない限り、企業の利益を圧迫します。

その結果、企業はコスト増を価格に転嫁し、商品・サービスの価格を引き上げます。 これが、労働市場のタイト化と物価上昇が連動する直接的なメカニズムです。

③ 企業が選ぶ「価格転嫁」という構造的対応

かつてはコスト増を内部吸収していた企業も、原材料高やエネルギー価格上昇と重なり、 現在は価格転嫁が常態化しています。

- 小売業:人手不足で物流・販売コスト上昇 → 商品価格上昇

- 外食産業:人件費+食材費の上昇 → メニュー価格上昇

- 製造業:賃金・燃料費上昇 → 出荷価格・卸価格上昇

つまり、賃金上昇を支える財源が物価上昇に依存する構造になっているのです。

④ 「賃金上昇→物価上昇→実質賃金横ばい」という悪循環

名目賃金が上がっても、物価がそれ以上に上がれば実質賃金は伸びません。 これは「**インフレによる生活の圧迫**」として家計に直撃します。

例えば英国では、平均賃金上昇率+6.8%に対して インフレ率+6.7%とほぼ同水準(ONS 2024)。 実質的な購買力は横ばいで、生活コスト危機(Cost of Living Crisis)が続いています。

日本も同様に、賃上げが進んでも食品・電気代など生活必需コストが上昇し、 実質賃金は前年比マイナス圏が続いています。

⑤ 各国比較:イギリス・アメリカ・日本の違い

| 国 | 労働力変化率(2020→2024) | 平均賃金上昇率 | インフレ率 |

|---|---|---|---|

| イギリス | -1.5% | +6.8% | +6.7% |

| アメリカ | -0.8% | +5.1% | +3.5% |

| 日本 | -0.6% | +2.9% | +3.0% |

(出典:OECD, IMF World Economic Outlook, 2024)

⑥ 今後の展望と対策

この「労働力減少→賃金上昇→物価上昇」の循環は今後も続く見通しです。 持続的に賃金を上げるには、単なる人手不足ではなく生産性向上・労働参加率回復が不可欠です。

- 企業:AI・自動化による効率化で人手依存を軽減

- 政府:移民政策・育児支援で労働参加を促進

- 個人:スキルアップと転職機会の拡大で収入を実質的に伸ばす

これらの改革なしでは、名目賃金の上昇が続いても、「インフレで埋められる賃上げ」にとどまりかねません。

よくある質問(FAQ)

- Q. なぜ労働力が減っているのに賃金が上がるの?

- A. 労働供給が減ると企業間の人材獲得競争が激化し、賃金が上昇します。

- Q. 賃金上昇を物価で埋めるとはどういうこと?

- A. 企業が賃金上昇分を商品価格に転嫁することで、最終的に消費者が負担する構造を指します。

- Q. どうすれば賃金上昇が実質的な豊かさにつながる?

- A. 労働生産性の向上と効率的な分配が鍵です。単なる賃上げではなく、付加価値の増加が必要です。

Comments