…

食文化

イギリス人の夜食はカップラーメンではなくシリアルって本当?

…

なぜイギリス人は毎日ジャガイモを食べられるのに、米は毎日食べたくないのか

…

イギリスのクリスマス定番ドリンクといえばモルドワイン(Mulled Wine)

…

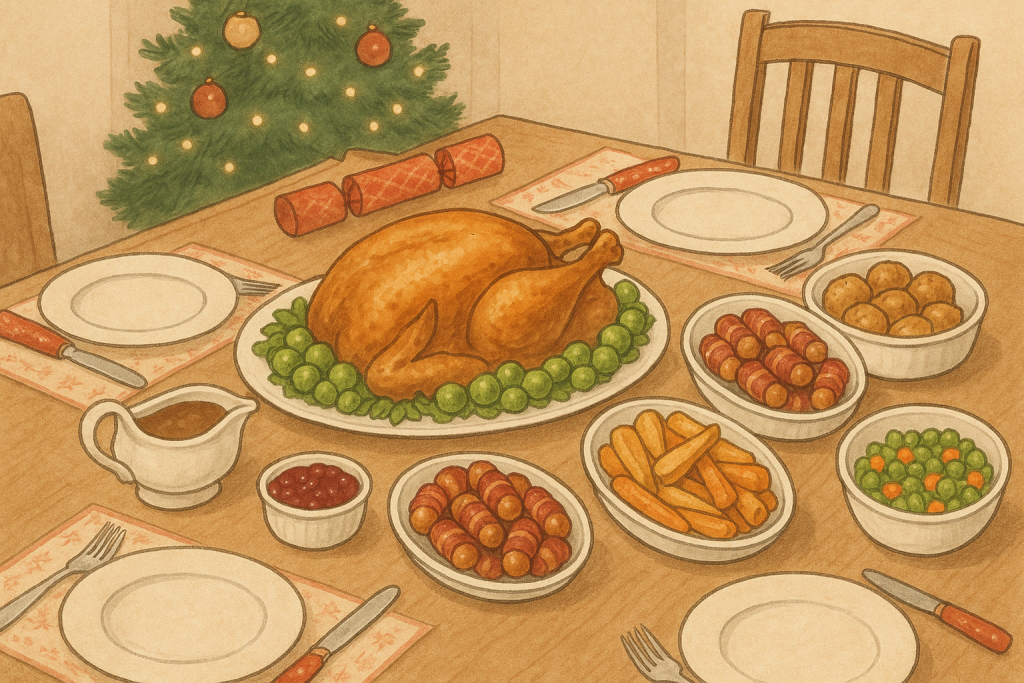

イギリスのクリスマスディナー徹底ガイド|伝統メニュー・食卓マナー・日本での再現アイデア

…

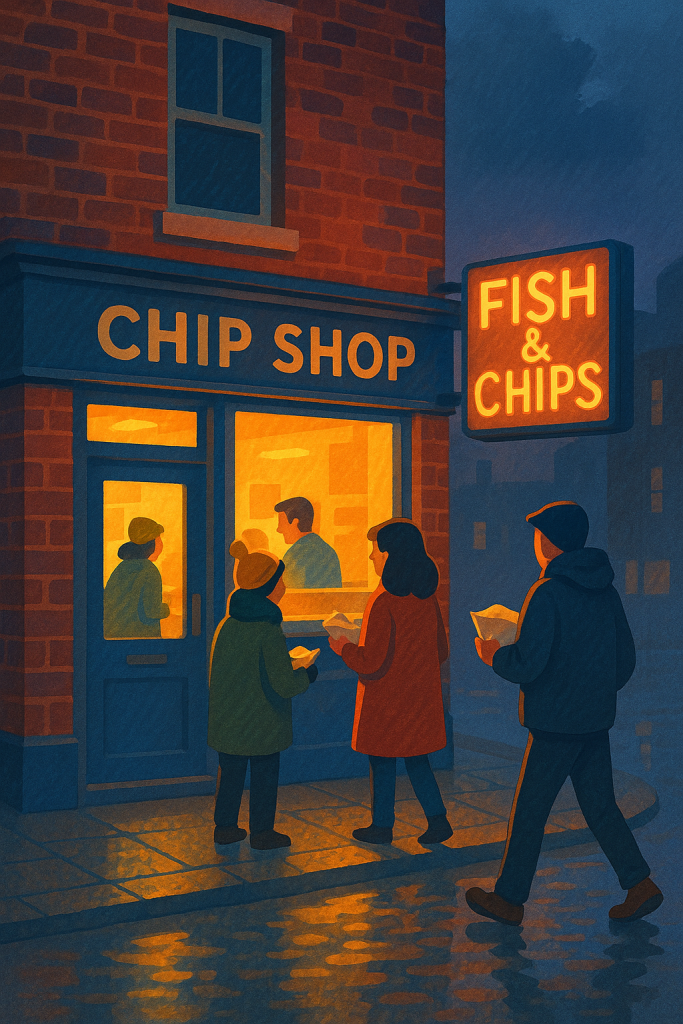

英国チップショップ文化とテイクアウェイの進化|フィッシュアンドチップスが育んだ国民食の物語

…

テイクアウェイの歴史から見る英国フードカルチャー|フィッシュアンドチップスが生んだ国民食文化

…

海辺で冷めにくい持ち帰り術|フィッシュアンドチップスの紙包み折り方と順番を完全解説

…

イギリス各地のベスト衣研究|タラとハドック・揚げ油で変わるフィッシュアンドチップスの味

…

フィッシュアンドチップスに合うビネガー徹底比較|モルト・サイダー・ホワイトの違いと選び方

…