…

歴史

わずか100年前に世界をほぼ支配していた大英帝国について

…

イギリスを発見した人は誰?

…

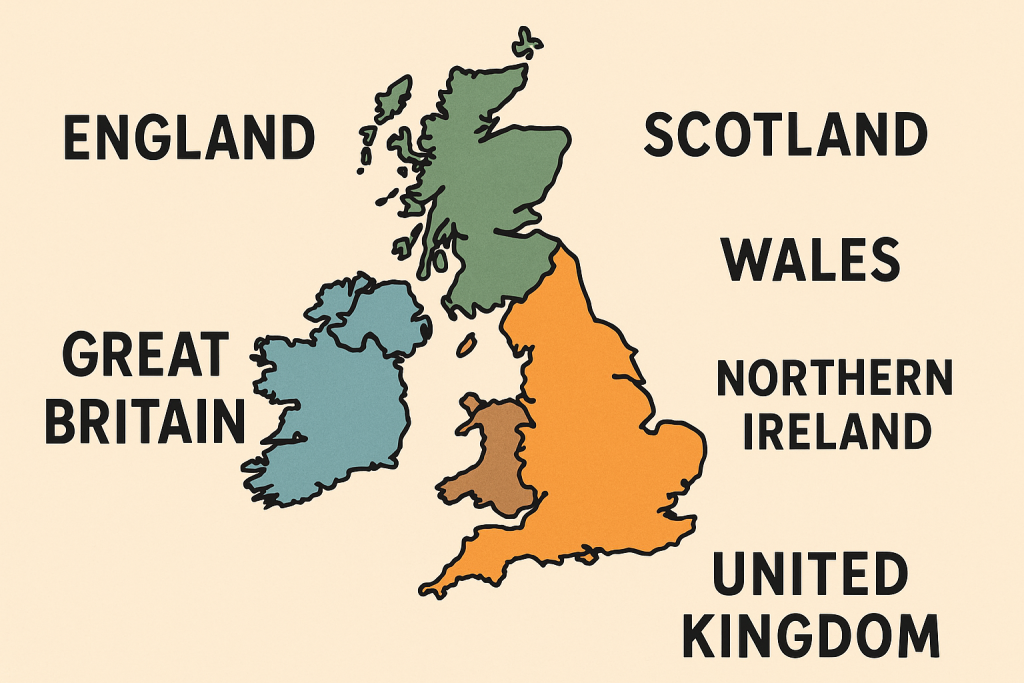

イギリス・イングランド・UK・グレートブリテンは何が違う?意味・境界・歴史まで超初心者向けに解説

…

Remembrance Day(リメンブランス・デー)とは何か

…

バレンタインデーについて

…

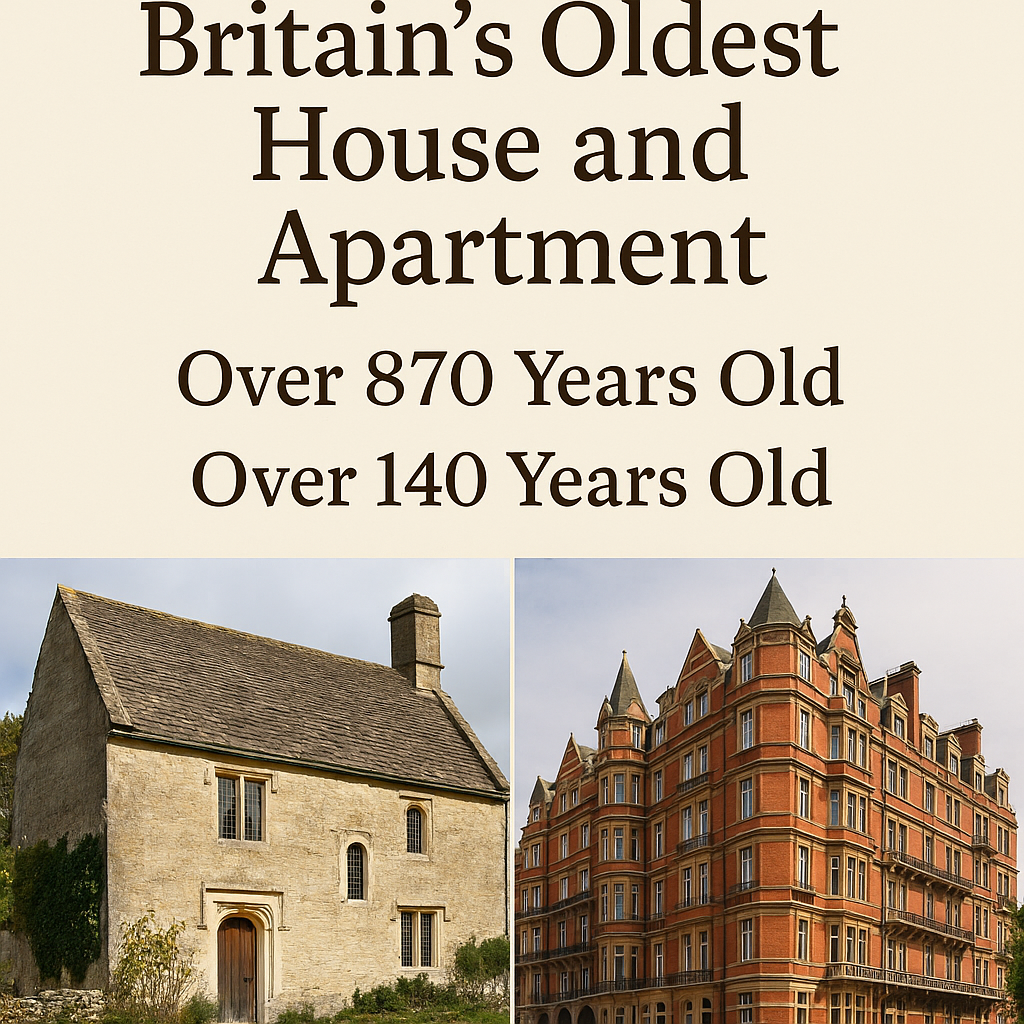

イギリスで最も古い住宅とマンションは? ― 870年の時を超える家と、140年前の高級集合住宅

…

マーガレット・サッチャーの思想と政策を徹底解説|右寄りと評された理由とは?

…

冬の海沿いで食べるフィッシュアンドチップスが最高な理由|歴史・誕生の背景と味の科学

…

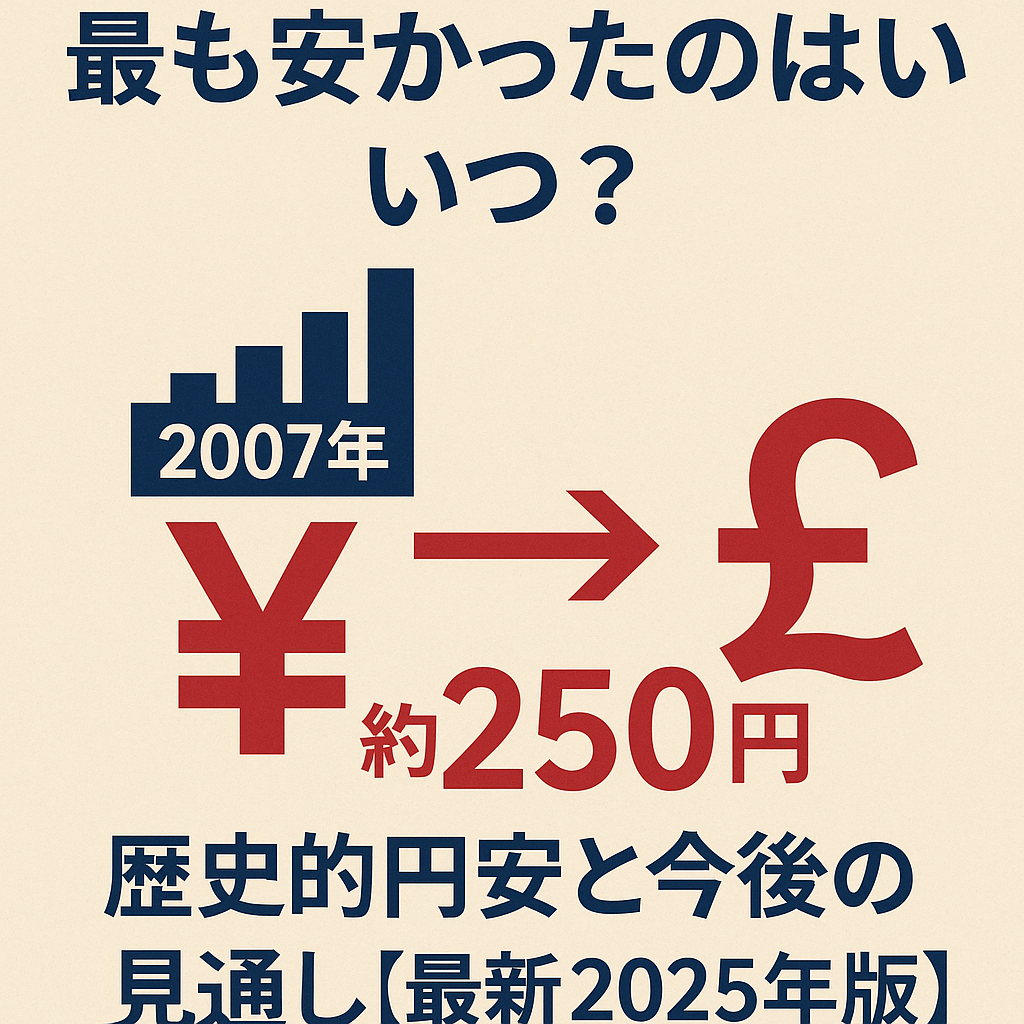

日本円がポンドに対して最も安かったのはいつ?2007年の歴史的円安と今後の見通し【最新2025年版】

…