…

歴史

イギリス人が考える戦争論――勝者なき連鎖の中で

…

歴史は繰り返される――アメリカの中東介入と冷めた目で見るイギリス人

…

「団結」の名のもとに:イギリス四国の複雑な愛憎関係

…

🔥 「Rising Lion作戦」とは何だったのか――歴史が語る、イスラエルとイランの宿命の衝突

…

なぜイギリス人はタイに魅了されるのか?――『ザ・ビーチ』が描いた楽園幻想とその現実

…

『トレインスポッティング』が描いた現実 ― スコットランドの過去、そして私たちの未来

…

VE Day(Victory in Europe Day)―イギリスにおける「ヨーロッパ勝利の日」の歴史と意義

…

イギリスと「一番仲がいい国」はどこ?

…

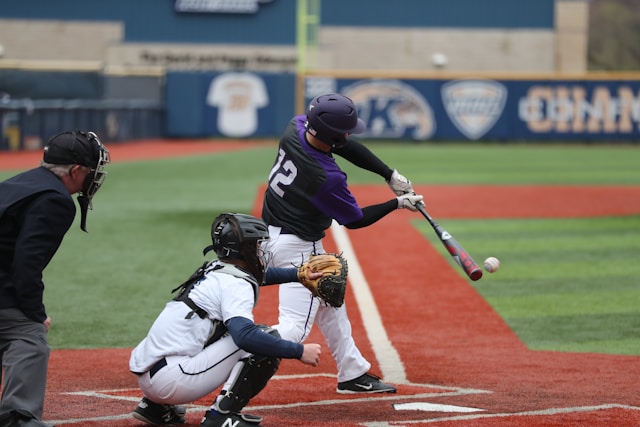

イギリスにおける野球事情:存在するのか、知られているのか?

…