…

Author:admin

【イギリス最大の国立公園「ケアンゴームズ国立公園」、キャンプファイヤー禁止の衝撃!】

…

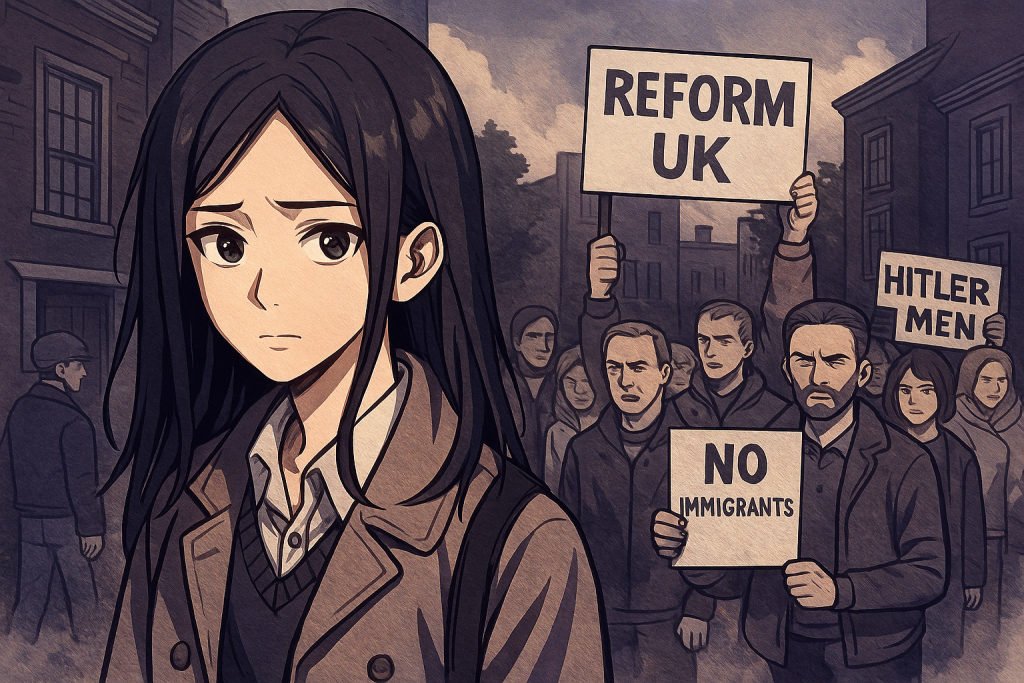

英国を訪れる日本人への注意喚起:地方都市や小さな町でのヘイトクライム事例から学ぶ安全対策

…

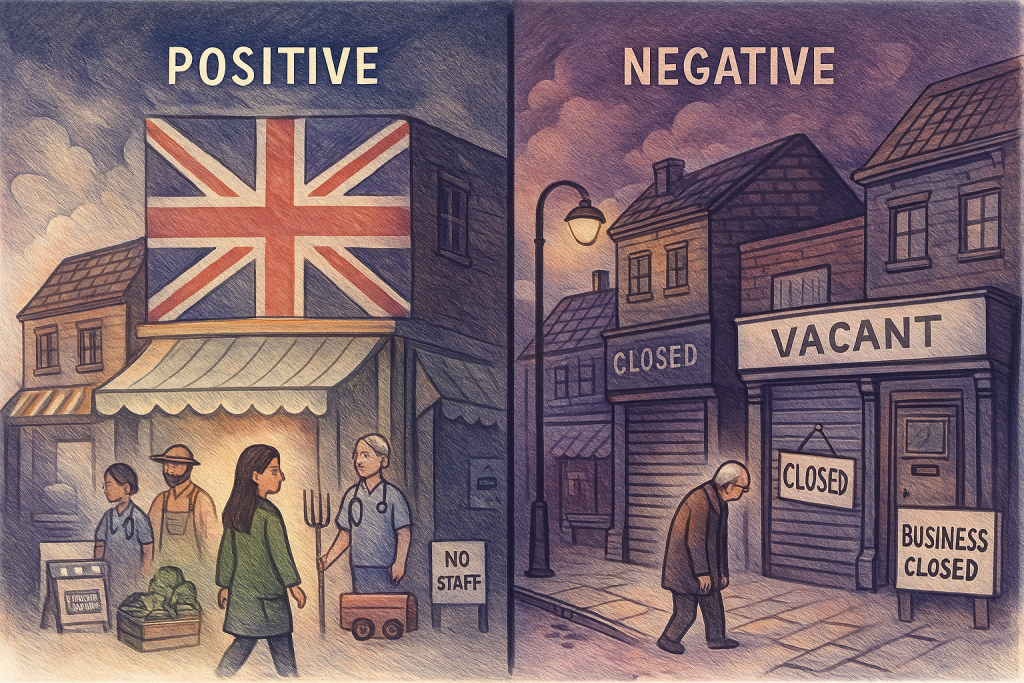

イギリスから移民がいなくなった場合に考えられる影響

…

イギリスにおけるゲイ受容の歴史と、その社会的背景

…

イギリス人が未だに語り続けるダイアナ妃の急死——事故か、暗殺か、そして「飲みの席」での語り草となる理由

…

イギリスで “新型変異株” が拡大中:症状が「けっこうしんどい」という報告と最新の知見

…

ロンドンで日本人が安心して参加できる婚活パーティー事情

…

ロンドンで退去通知を受けたときの対応完全ガイド

…

イギリスで大ブームの兆し!日本発スイーツ&カルチャービジネス戦略

…