…

経済

ロンドンの最新生活費2025|家賃・食費・交通・光熱費の完全ガイド

…

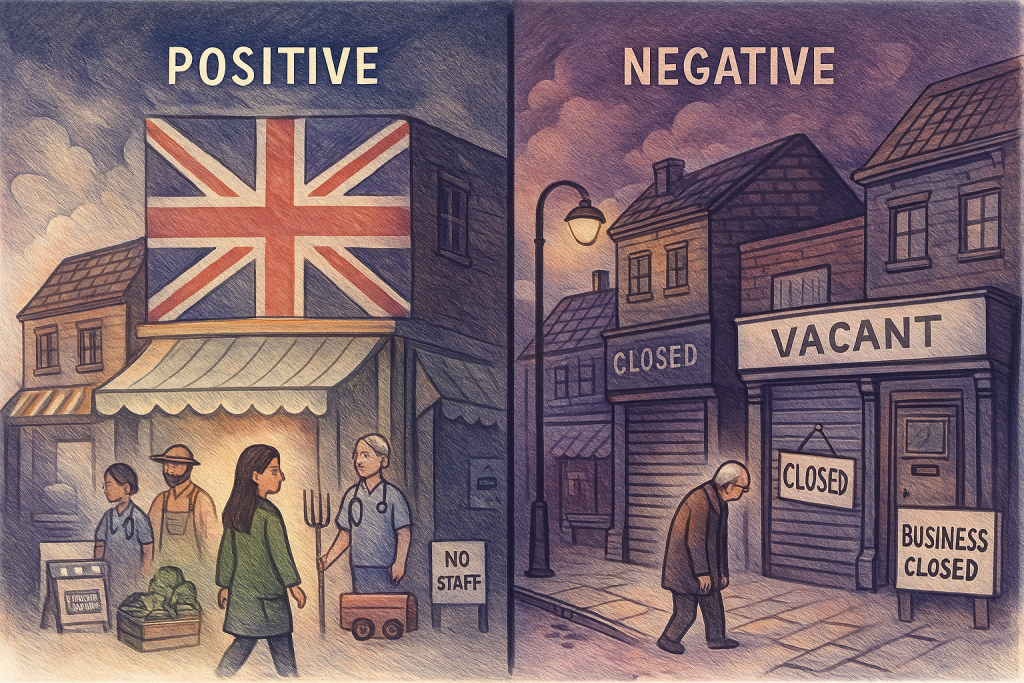

イギリスから移民がいなくなった場合に考えられる影響

…

消えゆく大手小売、はびこる床屋とスイーツショップ――イギリス商店街に潜む「闇の経済」

…

イギリスのインフレ率が高止まりする背景 ― 共存を拒んだ代償

…

差別主義的な抗議デモが示すイギリスの危機

…

イギリス経済、雇用環境に再び暗雲 ― 2021年以来の人員削減ペース

…

イギリスが未だにキャッシュレスにならない理由 —— そこには「腹黒い事情」がある?

…

イギリス人の貯金(2025年最新)

…

イギリス人はなぜいつも「イギリス」に不満を持っているのか?若者と政治トークが映し出す「不満国家」のリアル

…

1億円あっても安心できない国、イギリス──インフレが壊す「中流階級」の幻想

…

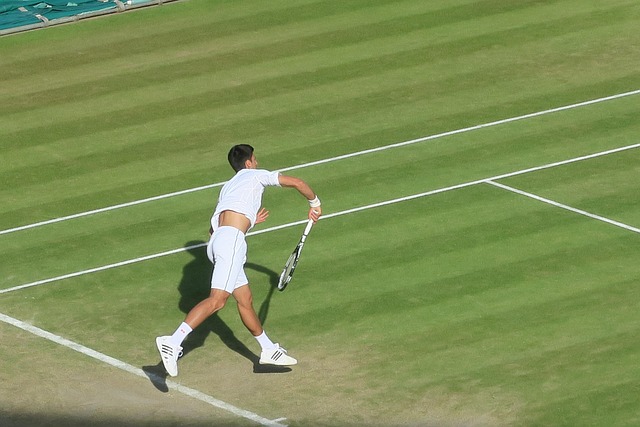

芝の祭典が動かす経済──ウィンブルドン選手権がもたらす巨大利益とは

…