…

ロンドン

ロンドンで生活する上でのお役立ち情報、ロンドンでの常識、ロンドンでの物件探し、小学校の申し込み方法、セカンダリースクールの申し込み方法、インターネットの料金形態、公共料金の支払い方法など、ロンドンで生活するうえで必要不可欠な情報満載の英国生活サイト。

英国不動産バブルはすでに崩壊していたのか?

…

イギリスで進む「助言のAI化」

…

ロンドンに建設予定の巨大中国大使館

…

イギリスで投資物件を買うのは無駄なのか

…

ロンドンで日本人でも泥酔できる場所

…

ロンドンで「間違いなくナンパされたい」なら、ここに行け

…

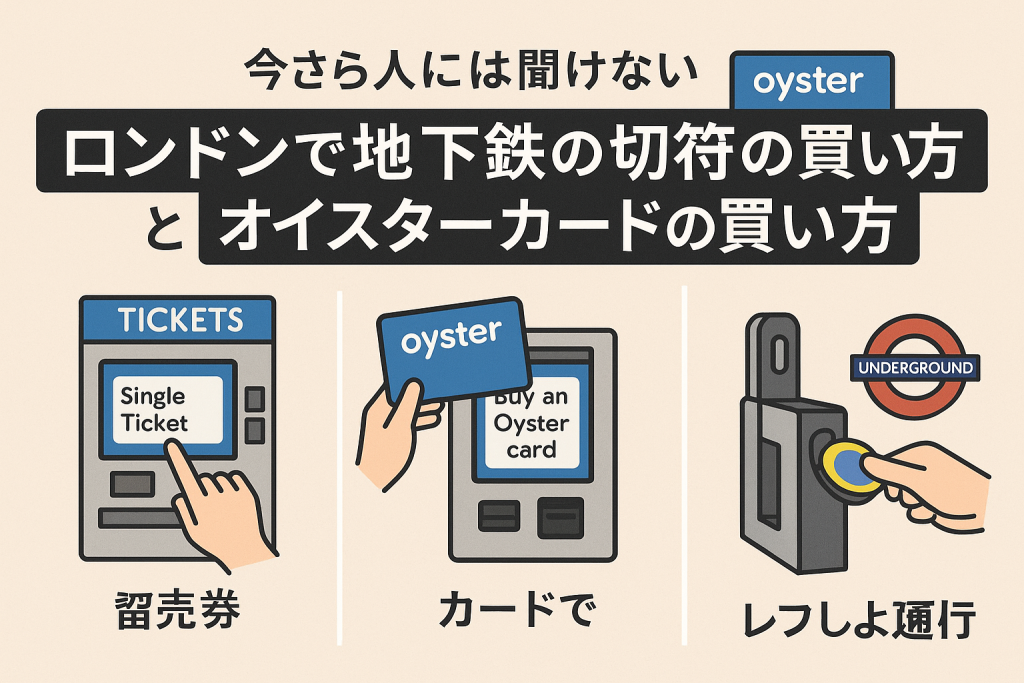

今さら人には聞けない――ロンドンで地下鉄の切符の買い方とオイスターカードの買い方

…

ロンドンの賃貸物件は今後さらに減少するのか

…

❄️ ロンドン・ウィンターワンダーランド

…