世界トップ大学を生み出すイギリス教育の秘密に迫る

イギリスの学校制度に触れたことがある人なら、まず驚くのがその「休みの多さ」だろう。夏・冬・春の長期休暇に加え、約6週間ごとに設けられる「ハーフターム」と呼ばれる1週間の中休み。日本や多くのアジア諸国と比べて、学期中の連続登校期間は短く、年間通してかなりこまめに休息が取られている印象を受ける。

それでも、イギリスは世界で最も教育レベルが高い国のひとつとされている。ケンブリッジ大学やオックスフォード大学といった世界ランク上位の大学を擁し、グローバル人材を多数輩出してきた背景には何があるのか?本記事では、イギリス教育の構造と哲学に迫る。

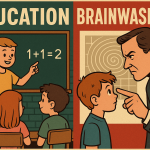

1. 「詰め込み」よりも「深掘りと対話」重視の授業スタイル

イギリスの初等・中等教育では、知識の量よりも「考える力」や「自分の意見を持つこと」が重視される。授業では頻繁にディスカッションやプレゼンテーションが行われ、生徒が主体的に問いを立て、答えを模索することが求められる。

このアプローチは、表面的な暗記ではなく、批判的思考力や分析力を育む。また、生徒が自分の言葉で考えを述べる訓練が早期から行われることで、大学や社会に出てからの「発信力」にも直結する。

2. 休暇の多さ=リフレッシュと自己学習の時間

一見「休みすぎ」とも見えるイギリスの教育スケジュールだが、これは単なる娯楽時間ではない。ハーフタームや長期休暇は、次の学期に向けて心身をリセットする重要な期間であり、同時に課題や自主学習に取り組む時間でもある。

例えばGCSE(中等教育終了資格)やAレベル(大学進学資格)を控えた高校生たちは、休暇中に試験対策の復習やエッセイの執筆に取り組むことが一般的。集中学習と休息のバランスをとることが、学力の維持と精神的な安定に寄与している。

3. 少人数制と個別指導の徹底

イギリスの多くの私立校や一部の公立校では、少人数制が導入されており、教師と生徒の距離が近い。学習面での理解度や性格、得意・不得意に応じた個別の指導が可能となるため、生徒一人ひとりのポテンシャルを最大限に引き出すことができる。

また、進路指導やキャリア教育も充実しており、将来を見据えた教育が行われているのも特徴のひとつだ。

4. 世界最高峰の大学が求める「思考力」

イギリスを代表するオックスフォード大学やケンブリッジ大学(通称「オクスブリッジ」)が求めるのは、単なる成績優秀者ではない。「なぜそう考えるのか?」「なぜこの方法を選んだのか?」という問いに対し、自分の頭で考え、理論的に説明できる力を持つ生徒である。

このような大学入試の姿勢が、中等教育全体に「思考型教育」を浸透させる要因となっている。つまり、試験のための教育ではなく、将来の知的リーダーを育てるための教育が根底にあるのだ。

5. 「全人教育」と「自己肯定感」の育成

イギリスでは、学業以外にも芸術・スポーツ・ボランティアなど、多彩な活動に参加することが奨励される。これにより、生徒は自分の得意分野を見つけ、自己肯定感を高めていく。失敗を恐れず挑戦する姿勢や、自分らしいキャリアを築く自信は、こうした多面的な教育環境から育まれている。

まとめ:教育の質は「時間」ではなく「中身」で決まる

イギリスの学校教育においては、「どれだけ長く勉強するか」ではなく「どのように学ぶか」が重視されている。多くの休暇や少人数教育を活かし、生徒の思考力・主体性・創造性を最大限に引き出す仕組みが整っているのだ。

詰め込み型教育ではなく、「人を育てる教育」。それこそが、世界に誇る大学やグローバル人材を生み出し続けるイギリス教育の真の強さなのかもしれない。

Comments