…

テレビ

イギリスでも巻き起こるSNS論争|英国生活から考えるソーシャルネットワークの存在意義とテレビ離れ

…

イギリス英語をテレビで学ぶ!おすすめ番組と使える表現集【初心者OK】

…

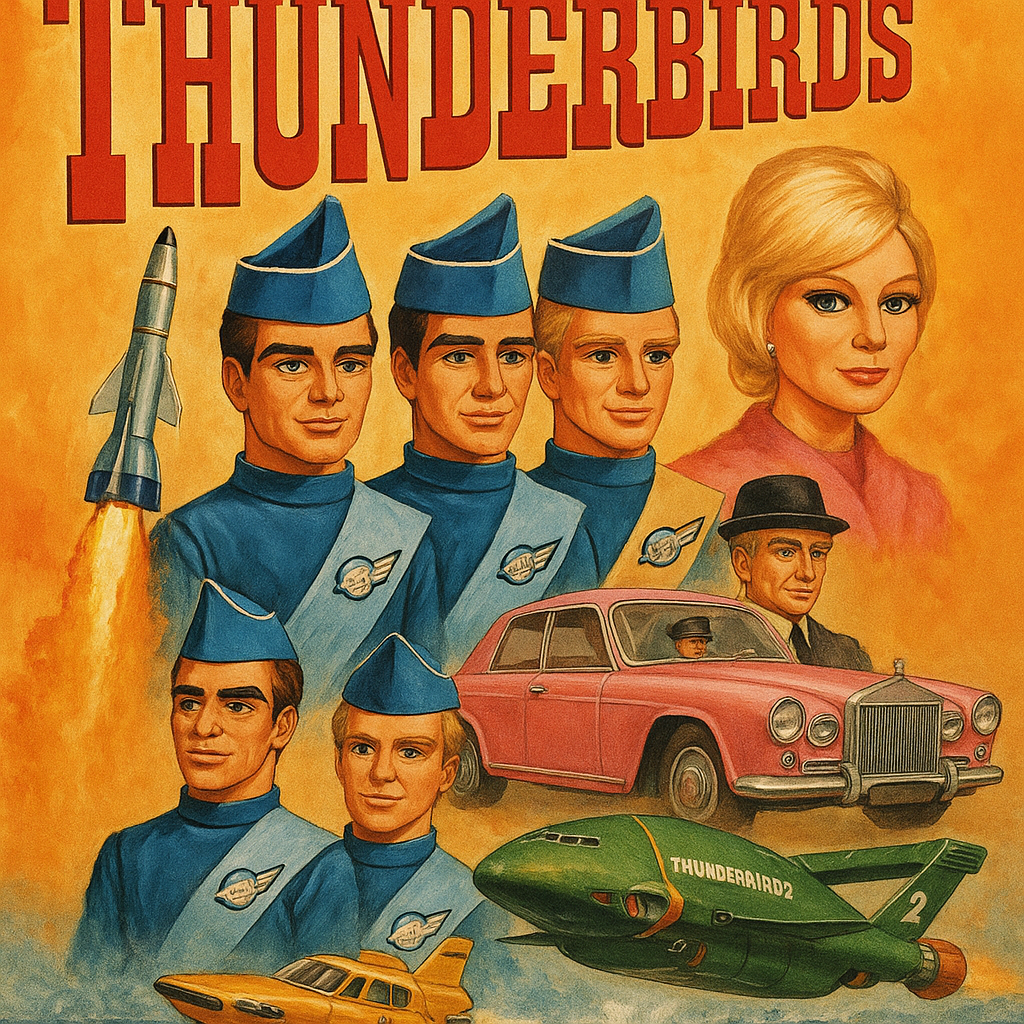

サンダーバード──“救助”で世界を魅了した英国人形劇、その日本史とレア玩具の現在

…

イギリスのTVライセンス制度とは

…

【辛口コラム】「テレビに出たい病」と「空気読めない症候群」──イギリス社会に蔓延する自己演出の歪み

…

犯罪報道が社会に与える影響:イギリスと日本の比較から見るメディアの責任

…

「どや顔シェフと謎のレシピ」——料理がまずい国・イギリスの土曜午前に咲く珍花たち

…

【徹底解説】イギリスのテレビ視聴の変化:ストリーミング時代の到来とBBCの未来

…

かつての英国テレビは「無法地帯」だった──笑いと倫理のはざまで揺れたメディアの黒歴史

…