イントロダクション:不屈の国民?それとも順応の民?

「No taxation without representation(代表なくして課税なし)」というスローガンは、18世紀のアメリカ独立運動の中で生まれたものだが、その思想的ルーツをたどれば、イギリス人の長い政治的葛藤と密接に関係している。イギリスは自由主義と民主主義の母国であり、王権神授説を否定し、市民の自由を主張してきた国である。だが、21世紀の現代社会において、「国家権力には屈しない」と豪語するイギリス人たちは、果たしてその信念を行動に移しているのだろうか?

結論から言えば、イギリス人は「国家に反抗するフリをしているだけ」という疑いは拭えない。政府批判に熱心で、政治的な皮肉を好む文化があるにもかかわらず、彼らは税金を粛々と払い続ける。これは一種の国民的矛盾であり、あるいは「形式上の反抗」と「実質的な順応」の絶妙なバランスを保つ、高度な社会的演技なのかもしれない。

本稿では、「国家権力に屈しない」と言いながらも税金をきちんと支払うイギリス人の行動を、歴史的・文化的・社会的背景から読み解き、彼らが真に自由を愛する個人主義者なのか、それともただの“ビッグマウス”なのかを考察する。

1. 歴史にみる反骨精神と納税のジレンマ

イギリス人の「国家への懐疑」は、マグナ・カルタ(1215年)に始まる。王に対して貴族が権利を要求し、絶対的な権力を制限しようとしたこの出来事は、西洋世界における法の支配と議会政治の始まりとして記憶されている。その後の清教徒革命、名誉革命を経て、王権は議会に屈し、立憲君主制が確立された。

つまり、イギリス人は長い時間をかけて「権力との闘争」の歴史を積み重ねてきた民族である。しかし、その闘争は決して“革命”的ではなく、“改良”的であった。フランスのようにギロチンを使うこともなければ、アメリカのように独立戦争を起こすこともなかった。あくまで手続きを尊重し、制度の中で変化を求めてきた。

この「制度への信頼」と「手続き重視」が、現代イギリス人の「不満はあるが、税金は払う」という行動様式につながっている。つまり、「国家権力に屈しない」という発言は、反抗というより“チェック機能”としての役割を果たしているのだ。

2. 英国流「皮肉」と「忠誠心」

イギリス文化において、皮肉(irony)は日常会話の潤滑油であり、政治批判の常套句でもある。BBCの風刺番組「Yes Minister」や「The Thick of It」、また皮肉の王様ジョージ・オーウェルの文学などに見られるように、イギリス人は常に政治家や官僚を冷笑的に見ている。

だが、こうした皮肉は決して「体制の転覆」を目指したものではない。むしろ、政治的無力感や制度疲労をユーモアで包み込む、一種のガス抜き装置だと言える。イギリス人は体制を壊したいのではなく、「文句を言う権利」を愛している。

たとえば、パブで政府の愚策について熱弁を振るったあとで、翌朝には黙って税金を支払い、国民保健サービス(NHS)のお世話になる。これは“忠誠心なき従順”という奇妙な態度であり、まさに「言うだけ番長」の典型的スタイルである。

3. 高福祉社会と納税意識の変容

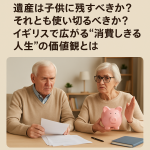

現代イギリスは、福祉国家としての側面が強い。医療費は原則無料、失業保険や住宅補助も手厚い。その財源は当然ながら税金であり、国民の納税意識は高い。

興味深いのは、イギリス人が「税金は高いが、払う価値がある」と考えている点である。特に中産階級は、自分たちの税金がNHSや教育制度を支えているという自負を持っている。つまり、国家への不信感と、国家サービスへの信頼感が同居しているのだ。

この矛盾をどう理解すべきか? それは「国家」と「政府」を分けて考える英国特有の思考法に由来する。政府(政権)は批判してもよいが、国家(制度)は守るべきだという考えが浸透しているのだ。

4. 納税は「反抗」の手段にもなる?

面白いのは、イギリスにおいて「納税すること」自体が、一種の市民的道徳であり、国家に対する“反抗の権利”を正当化するための前提とされている点である。

「自分はきちんと税金を払っている。だからこそ文句を言う資格がある」——この考え方は、イギリス社会に深く根づいている。つまり、納税は服従の証ではなく、逆説的に「発言の権利」を得るための行為なのだ。

一方で、富裕層や多国籍企業の租税回避には厳しい目が向けられる。「税金を払っていないくせに政治に口を出すな」という意識が強く、これは左派だけでなく保守層にも共通する倫理観である。

5. 「国家」との共犯関係:自由と秩序の間

イギリス人の“反抗心”は、結局のところ「制限された自由」を前提としている。彼らは自由を叫びながら、監視カメラの多い都市空間で日常を過ごし、警察への信頼度も比較的高い。ロックダウン中も他国に比べて秩序を保ち、規則を破った政治家への批判は激しかった。

つまり、イギリス人の自由とは、「みんながルールを守っているからこそ享受できるもの」なのである。この考えは、「自分だけが国家に抵抗する」という英雄的個人主義とはほど遠く、むしろ全体的な合意と共犯関係の中で成り立っている。

6. まとめ:国家に従順な“反抗者”たち

ここまで見てきたように、イギリス人の「国家権力には屈しない」という姿勢は、表面的な態度に過ぎない可能性が高い。確かに彼らは政治家を皮肉り、制度を揶揄する。だが、その実態は「制度に従うことで自由を得る」という保守的かつ現実的な哲学に根ざしている。

税金をきちんと支払い、国家サービスに依存し、同時に国家を批判する。これは一見矛盾しているようで、実は極めて合理的な社会契約である。彼らは反抗者ではなく、制度の中で抗議を演じる“忠実な市民”なのだ。

では、イギリス人はただのビッグマウスなのか?

ある意味ではイエスであり、同時にノーでもある。なぜなら彼らの「大口」は、現実への深い理解と、制度との静かな共存意識から生まれているのだから。

おわりに

我々は「反抗とは何か」「自由とは何か」を考えるとき、ついラディカルな革命や暴力的な行動を思い浮かべがちだ。しかし、イギリス人のように、「口では反抗し、足元では順応する」という方法もまた、民主主義社会における成熟した態度なのかもしれない。

この国のビッグマウスたちは、今日もパブで政治家を罵りつつ、帰り道に交通税を払い、翌朝には黙って所得税の申告を済ませる。果たして、これを「屈服」と呼ぶべきか、それとも「知的な適応」と呼ぶべきか。それは読者諸賢の判断に委ねたい。

Comments