…

犯罪

イギリスのネットワークビジネス(MLM)は合法?規制・成功法を徹底解説

…

イギリスの犯罪も近代化?銀行強盗からハッキング時代へ|最新動向を解説

…

タイで急増するイギリス人の犯罪被害|詐欺・強盗・性犯罪の実例と安全対策【2025年最新版】

…

【イギリス・リーズ】ホルベック地区の治安と“売春許可ゾーン”の実態【2025年最新版】

…

イギリスで犯罪者が英雄化された事件史|ガイ・フォークスから現代SNSまで徹底解説

…

イギリスのボーガン殺人事件まとめ|BBCジョン・ハント氏家族3人殺害の全容と犯人カイル・クリフォードの終身刑

…

マデリン・マッキャン事件の全貌|容疑者ブリュックナーの出所と最新裁判の動き【2025年版】

…

イギリスで急増中の詐欺まとめ|被害額・手口・高齢者が騙される理由と対策【2025年最新】

…

ロンドンで広がる未成年ギャング問題|カウンティ・ラインズの実態と対策

…

英国を訪れる日本人への注意喚起:地方都市や小さな町でのヘイトクライム事例から学ぶ安全対策

…

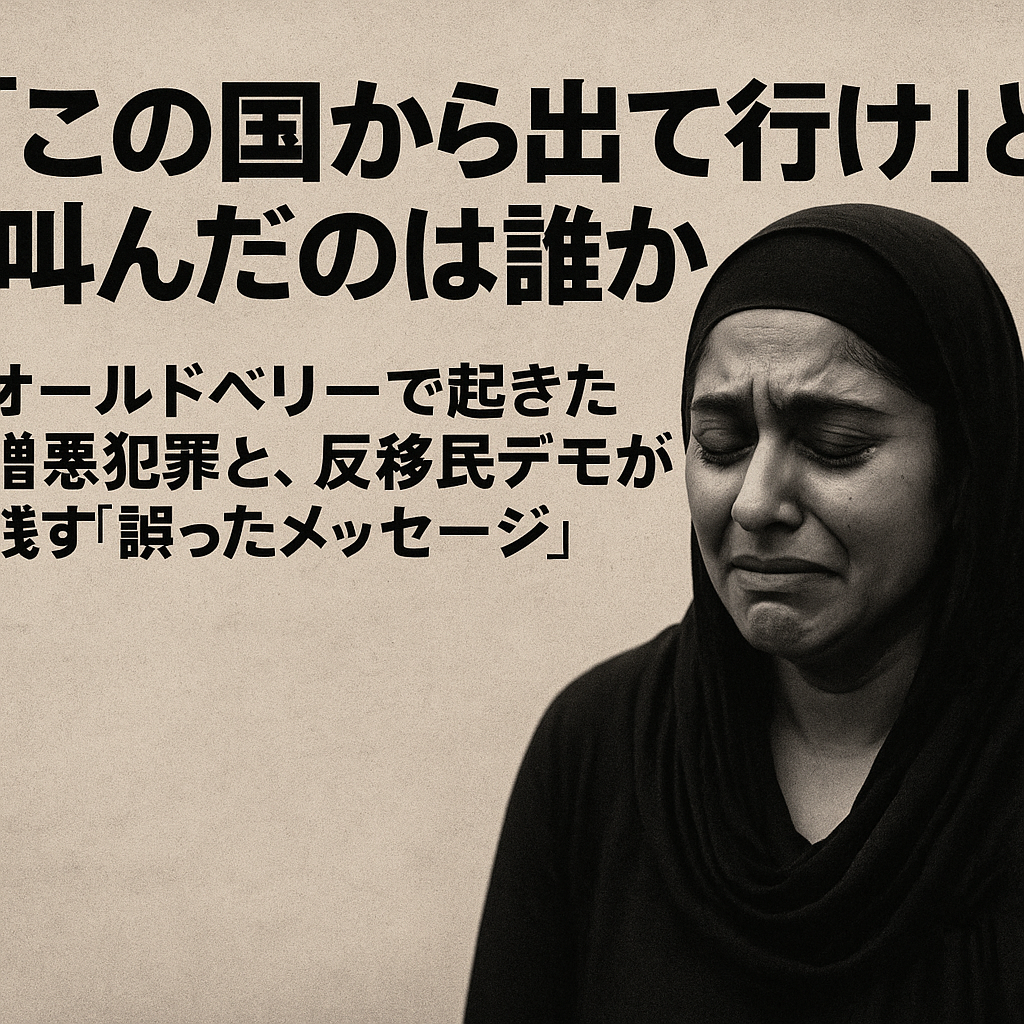

「この国から出て行け」と叫んだのは誰か――オールドベリーで起きた憎悪犯罪と、反移民デモが残す“誤ったメッセージ”

…