…

ロンドン

ロンドンで生活する上でのお役立ち情報、ロンドンでの常識、ロンドンでの物件探し、小学校の申し込み方法、セカンダリースクールの申し込み方法、インターネットの料金形態、公共料金の支払い方法など、ロンドンで生活するうえで必要不可欠な情報満載の英国生活サイト。

ロンドン賃貸市場に「失速」の兆し

…

イギリス人は紅茶よりコーヒー好き

…

イギリスのバスルーム・洗濯事情を徹底解説|日本との違い・内見チェック・生活改善のコツ

…

なぜロンドン株式市場は地味に見えるのか?|ニューヨーク・東京が活況の中で遅れを取る理由【2025年最新版】

…

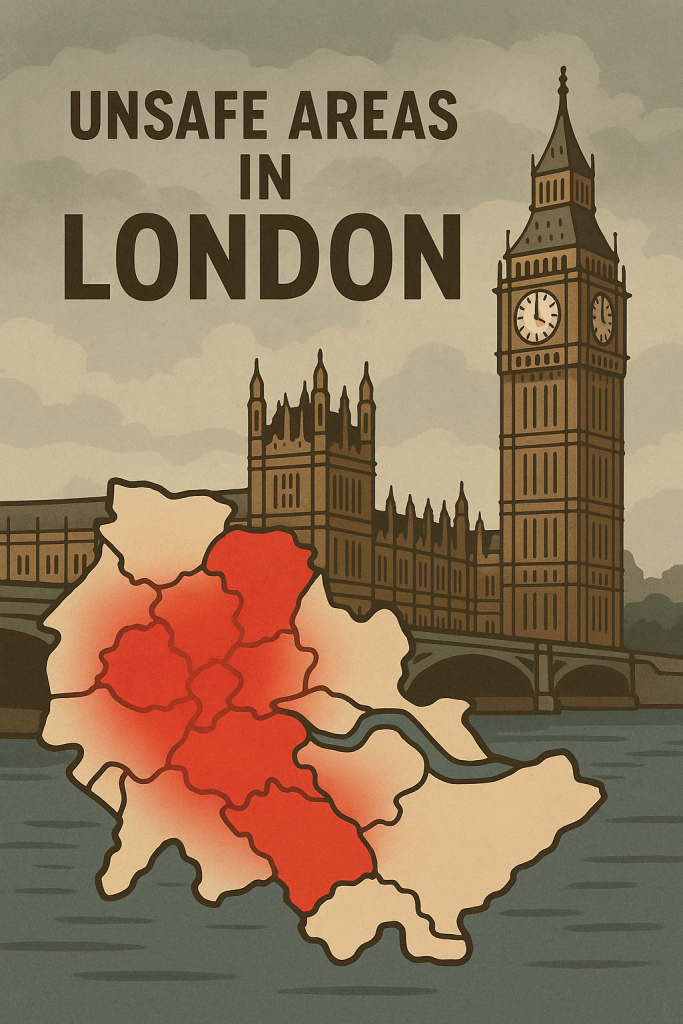

ロンドンであまりおススメしないエリア

…

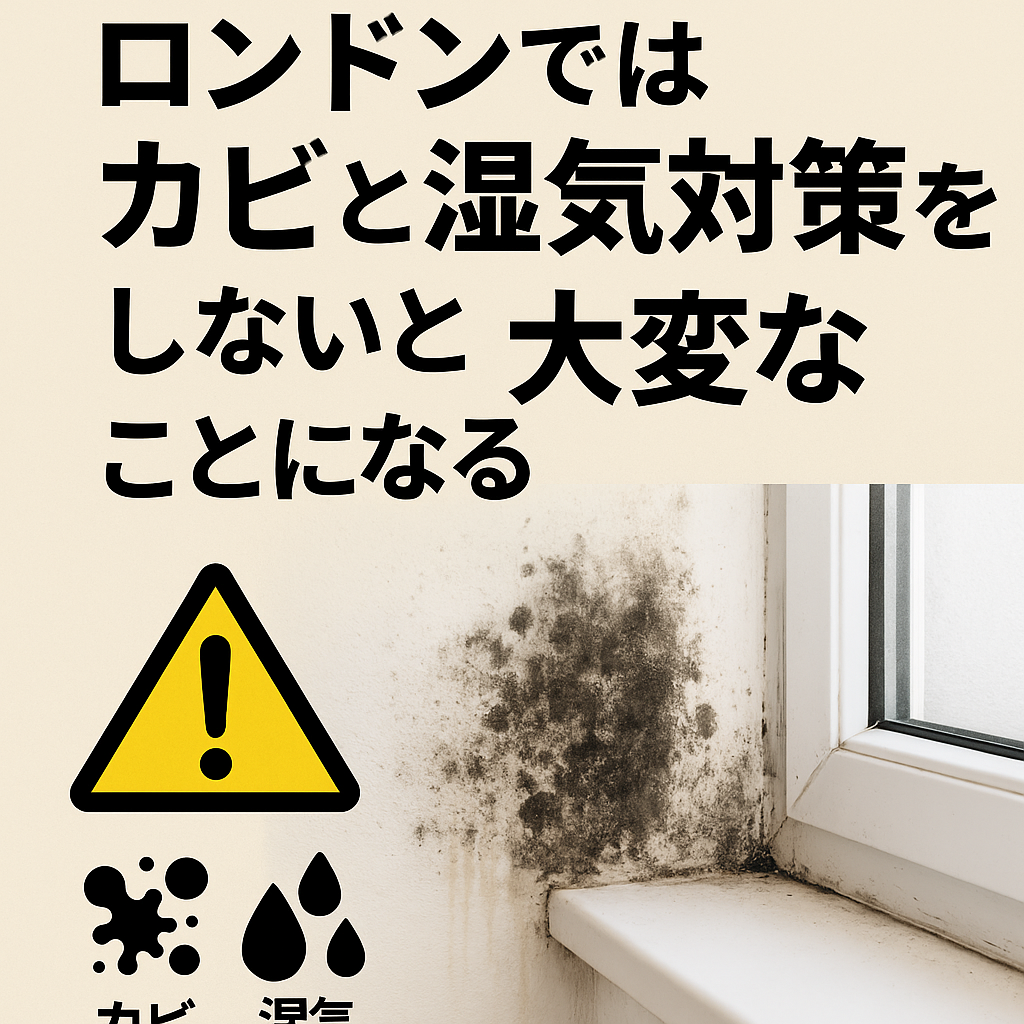

ロンドンではカビと湿気対策をしないと大変なことになる

…

2025年ロンドンのブロードバンド最新ガイド|主要プロバイダ比較と契約時の注意点

…

2025年版 ロンドンのスーパーマーケット徹底ガイド:チェーン比較・節約術・最新動向

…

『Awaab’s Law』ができても、家はまだ安全じゃない――止まらぬ英国のカビ被害

…