…

Author:admin

「イギリス人らしさ」を手放したのは誰か

…

消えゆく大手小売、はびこる床屋とスイーツショップ――イギリス商店街に潜む「闇の経済」

…

ネット発!イギリスから世界に羽ばたいたお宅たちの成功物語

…

ロンドン証券市場の魅力と注目株|場所・見学・証券会社の最新ガイド

…

「この国から出て行け」と叫んだのは誰か――オールドベリーで起きた憎悪犯罪と、反移民デモが残す“誤ったメッセージ”

…

イギリスの「時効なき国」なのに犯罪者はのうのうと?法律と現実のギャップを探る

…

イギリスのインフレ率が高止まりする背景 ― 共存を拒んだ代償

…

イギリスでのプライマリースクールの探し方と申し込み方法

…

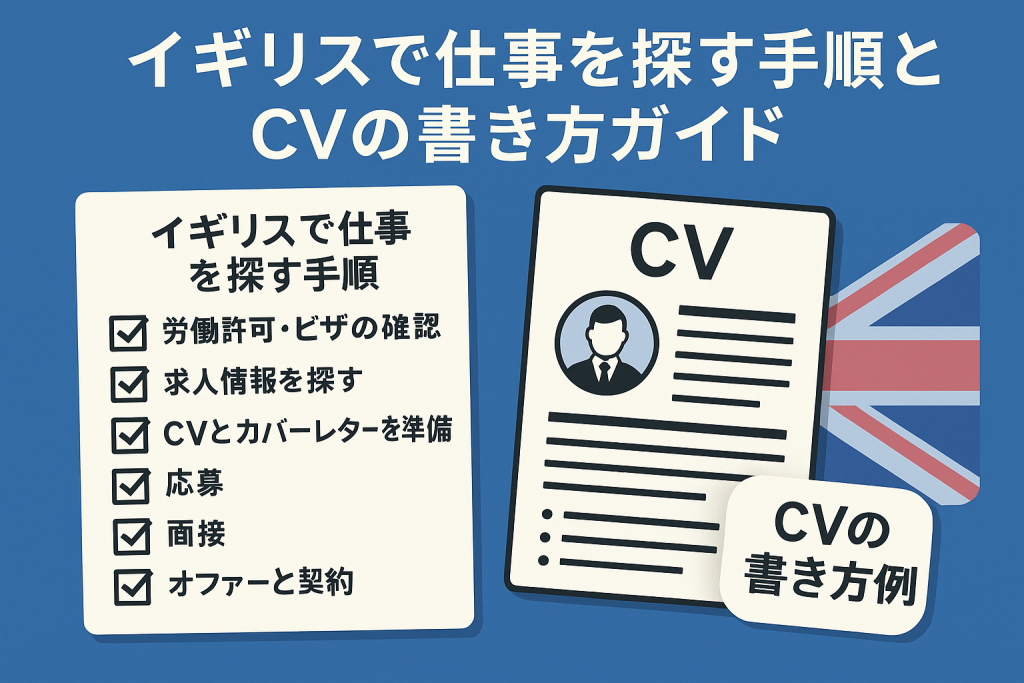

イギリスで仕事を探す手順とCVの書き方ガイド

…