…

話題

イギリスで話題のADHDとは?原因・症状・支援制度をわかりやすく解説|UKの最新ADHD事情

…

エイミー・ワインハウスの悲しく儚い人生|Netflix映画『Back to Black』で蘇る歌姫の真実

…

トランプ米大統領とネタニヤフ首相のスピーチ|米イスラエル関係強化と沈黙する欧州、スターマー首相の存在感薄く

…

ジョイス・キャロル・ヴィンセント事件|死後2年以上発見されなかった女性と現代社会が抱える孤独死の真実

…

イギリスの行方不明:「外国人は誰もどこに行ったか知らない」説の真相を徹底検証

…

イギリスのチェス王者VS日本の将棋王者|頭脳対決で勝つのはどっち?

…

イギリスのノーベル賞受賞者:世界トップクラスの厚み

…

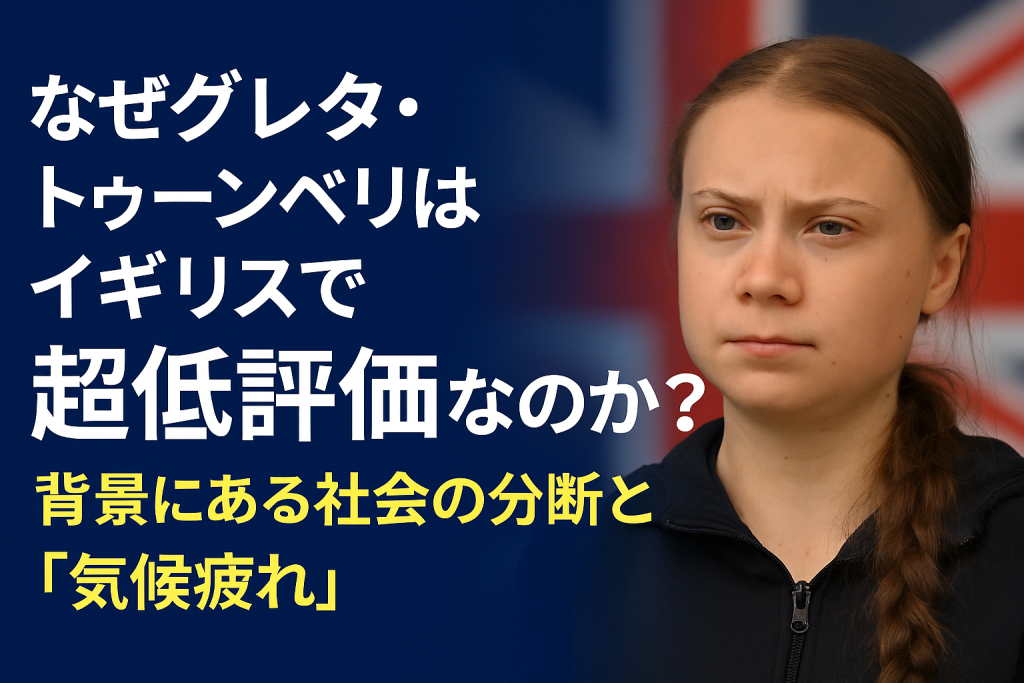

なぜグレタ・トゥーンベリはイギリスで超低評価なのか?背景にある社会の分断と“気候疲れ”

…

おすすめイギリス映画|クライム映画ベスト3で学ぶ英語&英国文化【初心者にもおすすめ】

…