…

話題

「This is my country」と叫ぶユーチューバーの欺瞞 ― イギリスと日本に見る“排外エンタメ”の危険性

…

刑務所の「安全設計」が日常になる社会 ― 便利さと危険性をどう教えるか

…

イギリスにおける政治不信と増税政策の影響:市民社会の視点から

…

教育と洗脳のあいだ ― 学校という場の再考

…

男女平等が実現したはずのイギリス社会の光と影

…

グローバル化とイギリス ― 栄光の海洋国家から「境界なき島国」へ

…

カフェインなしのコーヒーとアルコールなしのお酒:イギリス社会における「本物」と「代替」の意味

…

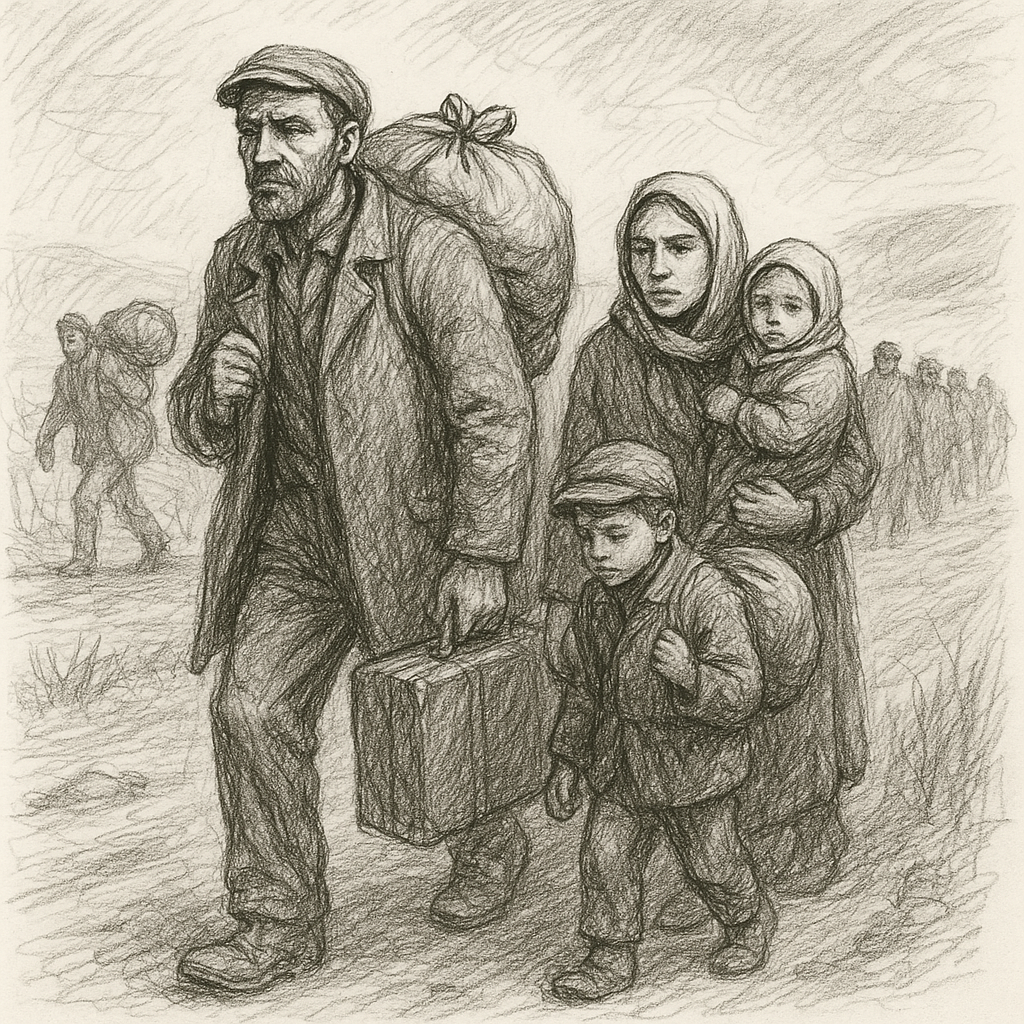

移民が問題なのか、移民を問題視するイギリス人が問題なのか?

…

イギリスにはない夏の風物詩:文化の違いが映す季節の表情

…