こんにちは。今日はイギリスで暮らして感じた、ちょっと不思議な文化の違いについて書いてみたいと思います。

日本では、例えば美味しいお店や新しくオープンしたカフェ、あるいは話題のドラマや映画など、「誰かに紹介する」「勧める」ことがとても自然ですよね。むしろ「教えてくれてありがとう」と言われることの方が多いのではないでしょうか。

でもイギリスに住んでみて、「あれ、なんか違うな」と思うことがありました。

イギリス人って、「友達には何でも紹介するけど、知人には何も紹介しない」のです。

例えば:

- 行きつけのパブを聞いても教えてくれない

- 引っ越し業者や修理業者などを「おすすめない?」と聞いても「うーん…」と濁される

- でも親しい友人には「ここは絶対行くべき!」「これ使ってみて」と猛烈にプッシュしてくる

この違和感。最初は単に「イギリス人ってシャイなのかな?」とか「距離感が独特なんだな」と軽く考えていたのですが、年月が経つにつれ「これはもしかして、階級制度の名残なのでは?」と思うようになりました。

英国の“距離感文化”と階級意識

イギリス社会には、目に見えにくいけれど確かに存在する「距離感の文化」があります。

日本にも「親しき仲にも礼儀あり」とか「空気を読む」文化はありますが、イギリスのそれはもっと構造的で、しかも歴史的背景が深い。いわゆる「階級(class)」という概念が、その人の振る舞いや言葉遣い、趣味、食べ物の選択、住む地域にまで及ぶほどに根付いている国なのです。

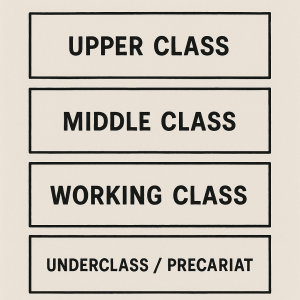

階級というと、上流・中流・労働者階級といったざっくりした分類が頭に浮かぶかもしれませんが、イギリスではもっと細かく分かれています。さらには「どの階級出身か」だけでなく、「いまどの階級にいるか」「どの階級に見られたいか」といった“見えないラベル”が、日常のちょっとした行動にも滲み出てしまうのです。

そしてこの「距離感」と「階級意識」が合わさると、「誰に何を紹介するか/しないか」に明確な境界が生まれます。

なぜ“知人”には紹介しないのか?

イギリスでは、「知人(acquaintance)」と「友人(friend)」の間には、思っている以上に深い谷があります。実はイギリス人は、人間関係に非常に慎重で、なかなか「friend」と認めない傾向があるのです。

たとえば、日本であれば「同じサークルで何度か話した人」はもう「友達」扱いされるかもしれませんが、イギリスではその人はあくまで「知人」です。定期的に会って、感情的な交流があり、相互に助け合うような関係になって、やっと「friend」として認められます。

そして「知人」というのは、基本的には「信用に足るかどうか、まだわからない存在」なのです。

イギリス人は、自分が信頼しているもの――たとえばおいしいレストラン、親切な業者、腕のいい美容師などを「他人に紹介する」ということに、とても慎重です。なぜなら、紹介した相手がそのサービスに満足できなかった場合、自分の“目利き”や“階級的センス”が疑われるリスクがあるからです。

つまり、「紹介=自分のセンスの投影」であり、それが正しく評価されるかどうかに強い関心を持っている。そして相手が“どの程度の距離感の人か”によって、そのリスクを引き受けるかどうかが決まる。

この構図が、「知人には紹介しない、でも友達には強く勧める」という行動パターンに表れているのです。

「おすすめ」には責任が伴う

実際、イギリスでは何かを人に勧めることは、単なる好意以上の意味を持ちます。

日本では「おすすめ」がコミュニケーションの潤滑油のような役割を果たすことが多いですが、イギリスではそれが一種の「責任」として捉えられているのです。

- 紹介したレストランが不味かったら?

- 勧めた業者がトラブルを起こしたら?

- 相手が「なぜ自分にそんなものを勧めてきたのか?」と怪しんだら?

そういったリスクを避けるために、イギリス人は「紹介」や「おすすめ」をとても慎重に扱います。特に相手がまだ“友達”と見なしていない場合には、ほとんど何も教えてくれません。

ある意味、これは「文化的な防衛本能」と言えるかもしれません。自分の評判や階級的な立ち位置を、安易な紹介によって揺るがせたくないという心理が、根底にあるように思えます。

一方で、友達にはなんでも教える

逆に、イギリス人が一度「この人は信用できる」と思えば、その後は驚くほどオープンになります。

「行きつけのビストロがね、シェフが最近変わったけど、味はむしろ良くなってる」といった詳細な情報まで語り出したり、「この保険会社、カスタマーサービスが最高だったから絶対ここにしな」と熱弁したり、「私の担当の歯医者さん、本当に手が丁寧で、しかもハンサムなの」とジョーク混じりに薦めてきたりします。

こうなると、まるで長年の親友のように、情報のシャワーが降ってきます。

「情報を共有する」という行為が、「私はあなたを信頼している」というサインになっているのです。これは逆に言えば、「何も教えてくれない」ということは、まだ相手から信頼されていない、あるいは距離を取られている可能性が高いということ。

信頼されてこその“おすすめ”。これは日本とは全く逆の文化とも言えるかもしれません。

「なぜ教えてくれないのか」に込められた文化

こうして考えると、イギリスの「紹介しない文化」には、単なる無関心や不親切ではなく、「慎重な距離感の美学」と「階級的な自己管理意識」が根強く絡み合っていることが見えてきます。

イギリス社会では、「誰と関わるか」「何を共有するか」が、その人の“立ち位置”や“品格”に関わる問題とされています。そのため、たとえ些細なことであっても、「何を勧めるか」は慎重に選ばれます。

それは一見冷たく見えるかもしれませんが、裏を返せば、「あなたが本当に信頼されているかどうかを測る指標」でもあります。

もしイギリス人の知り合いが、何かを強く勧めてきたら、それは一つの“通過儀礼”かもしれません。あなたが「友人」の領域に入った証です。

おわりに:階級の残り香を感じながら

イギリスは形式ばらずフラットな社会に見えますが、実はいたるところに“階級の残り香”が漂っています。言葉遣い、趣味、話す内容、そして「誰に何を勧めるか」といったささやかな行為の中に、それは密かに息づいているのです。

私たちが「ちょっと変だな」と感じる行動の奥には、時代を超えた社会構造の影響があるのかもしれません。

イギリスでの人間関係に少しでも戸惑った経験がある方がいたら、ぜひこの「紹介文化の裏側」にも目を向けてみてください。案外、そこに“信頼のサイン”が隠れているかもしれません。

もしこのテーマをさらに深く探りたい方は、「イギリスの階級と現代社会」「英国におけるpublic/privateの意識」などのキーワードでも調べてみると面白い発見があると思います。

あなたは、誰かに何かを紹介するとき、どんなことを意識していますか?

Comments