…

犯罪

イギリスで逮捕されるということ:軽犯罪が“スルー”される国の現実

…

ビザをエサにした「偽りの恋」:ロンドンで広がる新たな恋愛詐欺の実態

…

英国で急増するロマンス詐欺の実態──甘い言葉の裏に潜む罠

…

【現地レポート】イギリス・ロンドンで急増中の「スマホスリ」に注意!

…

「男が泣いて、なにが悪い?」――増え続ける男性DV被害者たちの現実

…

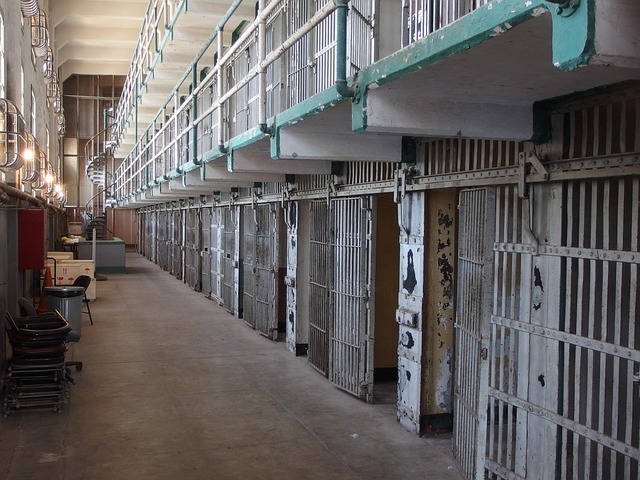

数字が語る「不平等」──英国刑務所における人種バランスのゆがみと構造的バイアス

…

イギリスにおける痴漢の実態とその法的対応

…

変容するイギリスの銃犯罪:模造銃と3Dプリント銃の脅威に直面する社会

…

ブラックキャブの闇:ジョン・ウォービーズ事件が英国社会に突きつけた真実

…

見過ごされた危機:若者犯罪と制度の限界が招いたサウスポート刺傷事件

…

イギリスで前の彼氏に付きまとわれて困っている人必見

…