…

経済

イギリスは中国にどの程度依存しているのか

…

なぜ円がポンドに対して「売られすぎ」なのか?

…

イギリスが挽回するために必要なこと

…

英国生活サイトが考える経済の成長について

…

イギリスのスーパーで見つけた、この国がかなり悪い方向に向かっているというサイン

…

イギリスで人種差別的なコメントを耳にすることが増えた理由

…

イギリスで深刻化する雇用危機:失業率上昇と相次ぐ人員削減の現実

…

AIが奪うのは単純労働ではない――イギリス労働市場の変化

…

ロンドン賃貸市場に「失速」の兆し

…

なぜロンドン株式市場は地味に見えるのか?|ニューヨーク・東京が活況の中で遅れを取る理由【2025年最新版】

…

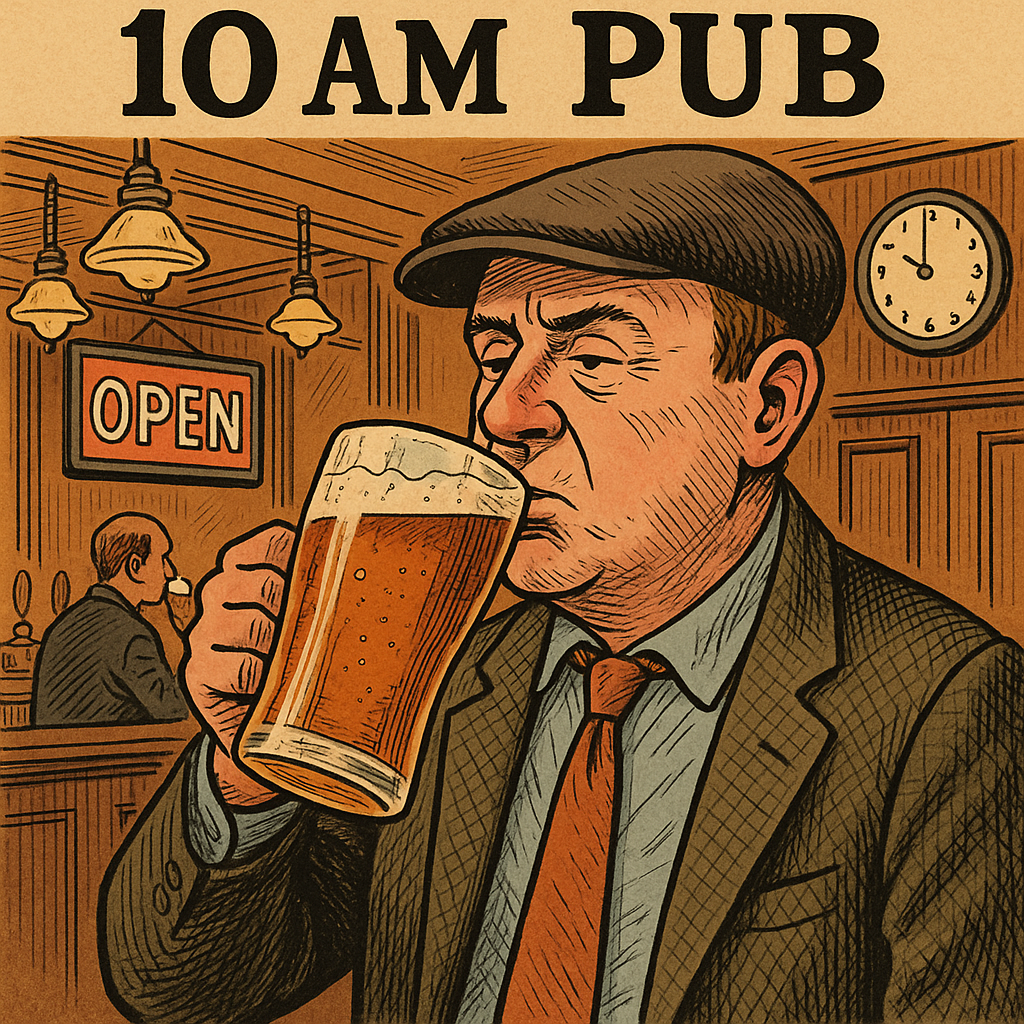

朝10時にパイントを──英国という名の液体燃料社会

…