…

人権

イギリスの会社では有休をすべて使うのは当たり前|有給休暇制度・文化・日本との違いを徹底解説

…

イギリスで深刻化するヘイトクライム――白人以外が安心して暮らせない国に?プロサッカー選手も標的に

…

イギリスにおけるゲイ受容の歴史と、その社会的背景

…

競争を忘れた国の行き着いた先 ― イギリス教育の代償

…

男女平等が実現したはずのイギリス社会の光と影

…

本当に守られているのか?――イギリス労働者の人権と現実の乖離

…

多様性の時代へ:ゲイやトランスジェンダーが英国の首相になる未来

…

イギリスの女性の社会的地位:日本より進んでいるが、平等にはまだ遠い

…

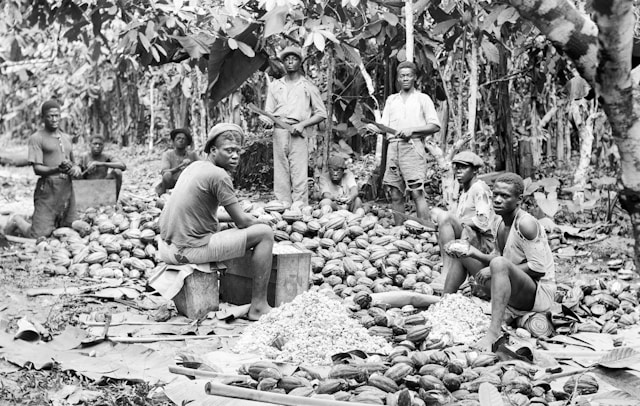

イギリスにおける「現代奴隷」:法律の網をすり抜ける搾取の実態

…