…

政治

英国スターマー政権のガザ停戦対応を時系列で整理|声明・人道支援・輸出停止の実績まとめ

…

スターマー英首相、「停戦スピーチは完璧、実行は行方不明」──イスラエルとガザに響かない平和の言葉

…

スターマー英首相、移民政策を転換へ――インド人ビザ発給は厳格化の方向か?

…

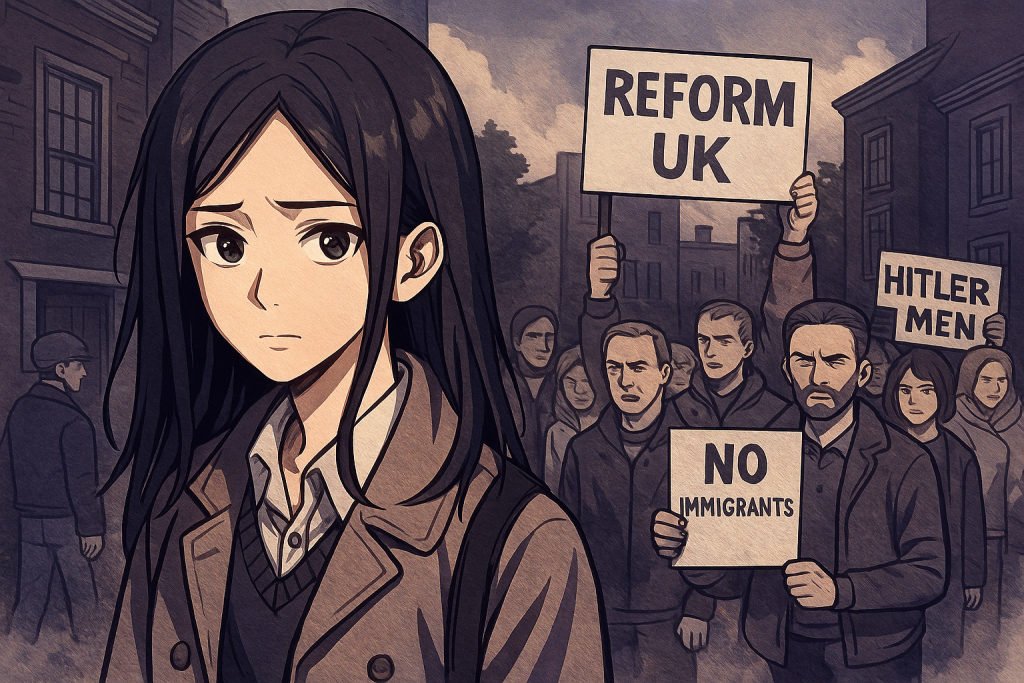

リフォームUKが政権を取ったら?イギリスに住む日本人が直面するかもしれない現実とリスク

…

イギリス労働党はもう労働者の味方ではない?エリート化する“名ばかりの労働党”の実態

…

イギリスの避難民受け入れ:年間の人数・国家予算・一人当たりコストの実態

…

イギリスで極右デモの最中も小型ボート不法入国が加速―先週だけで1,899人【最新データ】

…

アメリカの影を追いかけるイギリス ― 二重人格国家の肖像

…

Reform UK がもたらす「差別主義社会」の危険性

…