…

話題

イギリス人の「政治離れ」:政権交代しても生活は変わらないという現実

…

イギリスにおける「中年の不機嫌」──魅力を失った大人たちが不愛想になる理由

…

「人は見られたように育つ」——イギリスで学んだ、評価と行動の不思議な関係

…

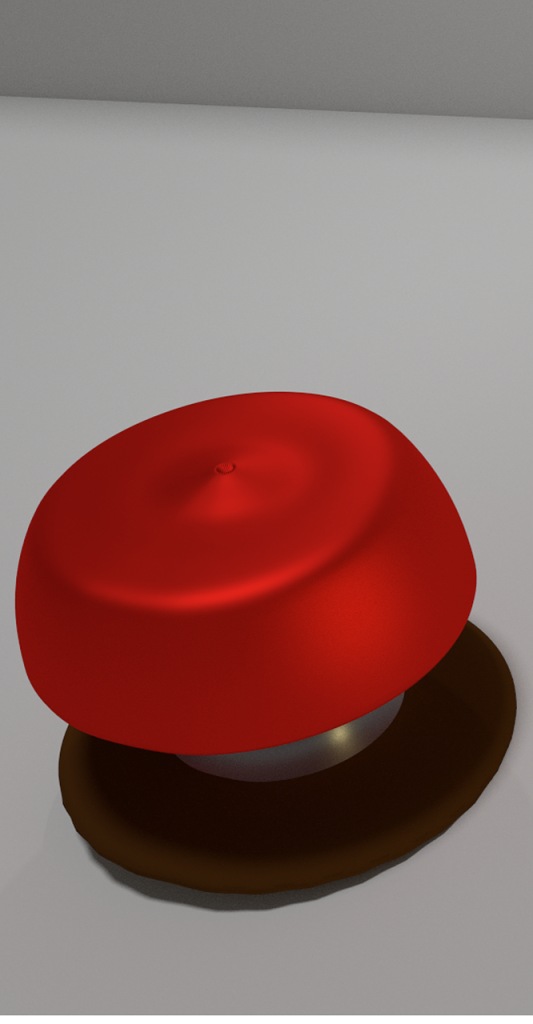

世界を終わらせるスイッチ:イギリスに潜む黙示の噂

…

「食洗器がない家には住みたくない」──イギリスのインド人コミュニティにおける家事観の変容と矛盾

…

イギリスの売春は合法か違法か?地域別に見る法律・規制・現状まとめ

…

「搾取していたのは同胞だった」:ユニバーサルクレジットの現実とイギリス社会の誤解

…

イギリスの配送業者が本当にどうしようもない理由:苦情を言っても無駄、AI応答だけ、改善ゼロの実態

…

イギリスにおけるコロナ後の在宅ワーク状況:2年以上経った今を考える

…