…

Author:admin

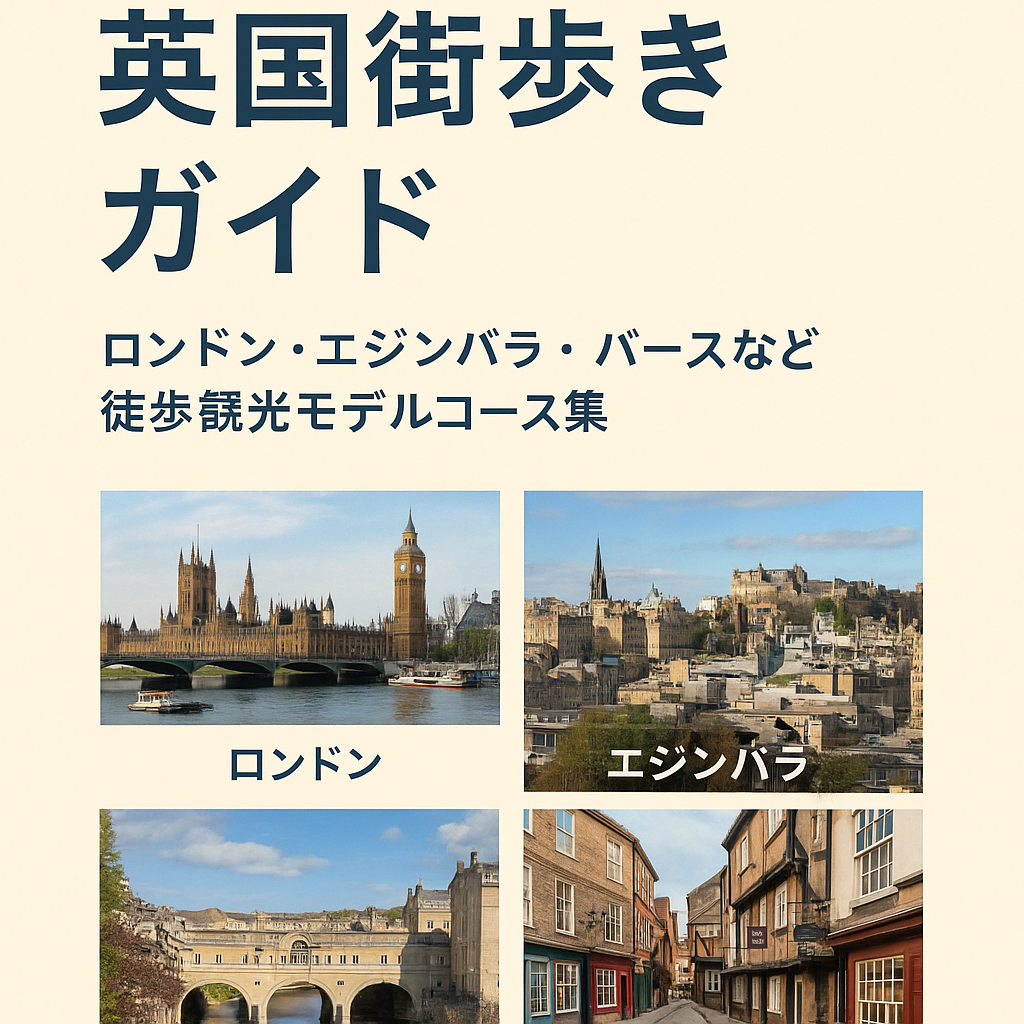

【都市別】イギリス街歩きガイド|ロンドン・エジンバラ・バースなど徒歩観光モデルコース集

…

イギリスでの葬儀詐欺の実態|悪質な葬儀業者の手口と被害防止策を徹底解説

…

エイミー・ワインハウスの悲しく儚い人生|Netflix映画『Back to Black』で蘇る歌姫の真実

…

なぜイギリスの政治家は国民を豊かにできないのか?増税で苦しむ現実と本当の富の正体

…

イギリスの富裕層がお金を失わない理由|SNSに依存しない思考と生き方を徹底分析

…

なぜイギリス人は日本が好きなのに住みたくないのか?文化と価値観の違いを徹底解説

…

なぜイギリスの物価上昇は止まらないのか?G7で最も高いインフレ率の背景を徹底解説

…

イギリスのチャイルドケアの種類と費用【2025年版】

…

イギリス人が考える理想の家族像|子育て観・暮らしの価値観まとめ

…